0 Commentaires

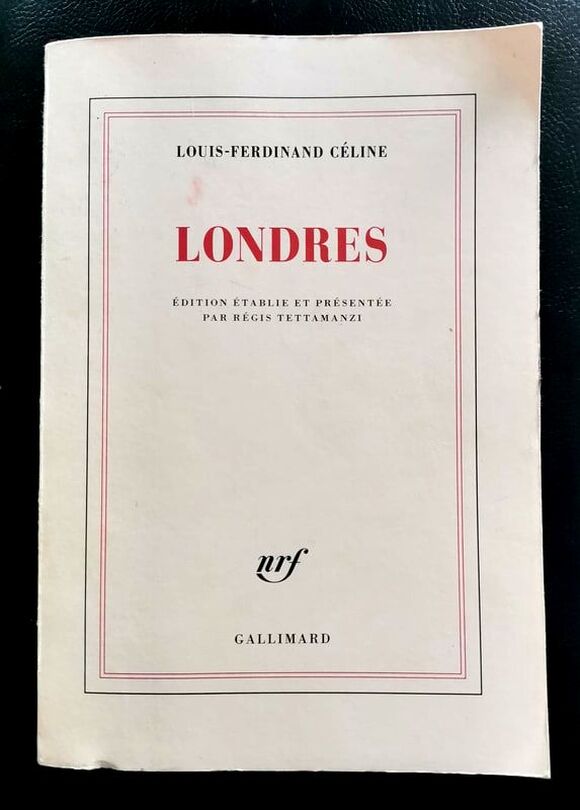

Non, je ne connaissais pas Hubert Selby Junior. Marc Barbé m’a rappelé à l’ordre. Sur sa proposition « en forme de diptyque », j’ai lu coup sur coup La Geôle paru en 1974, et Le Saule, en 1998. Sur la couverture du premier, une fille de bordel occupe toute la couverture dans les tons orangés. J’espérais des bas-fonds enlevés, une plongée dans l’underground, un monument à l’homme de la rue. J’en suis là de mon goût pour les US. Une image le résume : Janet Leigh en soutien-gorge noir, dans un hôtel de Phénix, avant sa cavale et le motel Bates. J’avais lu, sur le conseil d’un autre ami, L’Accro de Daniel Goines, et l’incroyable baraque à junkies, sorte de préfabriqué à bestiaux, et toujours cette violence en dix mots et la mort en trois actes. De la grosse maille, peu de dentelles. Bref, je restais toujours en quête de romans américains, je veux dire à la hauteur de Bukowski combinant analyses à grandes claques et stylet à l’européenne.

La Geôle, c’est le Maldoror du détenu. Dès le début on s’y perd. Le roman a la forme d’un pare-brise éclaté. Car voilà. En proie à la rage, le prisonnier se disloque en grandes poussées convulsives. L’état de vengeance décuple ses forces. Sa fureur l’extrait du cachot, le propulse dans un prétoire idéal, au milieu d’un procès. Le condamné et ses avocats (dont on ne sait s’ils existent ou sont ses doubles) entrent en croisade contre les abus de pouvoir et le sadisme institutionnel pratiqué impunément par certains policiers. Le roman avance par spasmes et par crises. Selby nous prive de liaisons, il avance à l’ellipse, isole sans prélude ni épilogue les coups de boutoir du détenu. Le lecteur brinquebale entre les sautes du prisonnier, ses fureurs d’enfermé, et ses triomphes de vengeur. L’enragé vaticine, ressasse, cauchemarde. On croirait, tant il bascule à la douleur, que d’un même mouvement il en meurt et revient de sa mort. Que Selby aboutisse ou non dans cette restitution d’orages et de révolte comme directement ponctionnés à la souffrance, il invoque la langue à fourbir pour exprimer trente ou quarante années de prison, qui plus est lorsque le point de chute est le cachot réservé d’un milieu social ou d’une race. Mais les cris du prisonnier hurlent moins que l’horreur qui l’a mis au trou. Les salves d’injures du prisonnier, ses crises de rage sont moins bouleversantes que le soin mis par les vrais coupables, en l’occurrence deux policiers, à ruiner le corps d’une femme, à en faire une loque asilaire, et ce impunément. Le clou du roman tient dans la séquence sadienne du viol de cette mère de famille par les deux agents. Elle suffirait à faire une nouvelle. Sous le prétexte d’un contrôle de routine, les deux hommes entraînent la conductrice à l’écart, dans un sous-bois. Le viol par les bourreaux en uniforme, la clairière où personne ne vous entend crier, rien n’y manque, surtout pas la férocité détaillée des deux hommes, dont le rire accompagne la totalité du supplice. Il n’y a pas d’arme blanche, et c’est pire qu’un dépeçage. Les menottes y suffisent. L’entrave métallique entre au panthéon de l’outrage et de la torture, sans parler du style orthopédique des sévices, outre les atteintes génitales. La misère du prisonnier, en comparaison, si elle ne peut rivaliser dans une scène unique, se concentre dans l’obsession et la démesure des centimètres entre la couchette et le verrou. Selby emploie aussi la métaphore très crue d’un furoncle mûrissant dont toutes les phases se résolvent en éclatement et examen de la masse blanche et serpentins de pus, dans une analogie fatiguée de l’impossible éclatement qu’est la souffrance d’un homme payant pour le crime de deux autres. L’interrogatoire impitoyable du prisonnier se rêvant avocat, ou de son avocat rêvé, constitue l’autre point d’orgue. La voix de la justice, dans un virtuose resserrement de l’étau, confond les deux policiers appelés à la barre. Elle les mutile patiemment, grignote le socle où ils se croyaient intouchables. On pense à Douze hommes en colère ou à un Columbo cicéronien, un justicier aux traits de Grand Inquisiteur à la Vincent Price. Le Saule, paraît-il, désavoue la violence de La Geôle, comme si Selby confessait sa retraite, la déchéance de son style. Moi, j’ai préféré Le Saule à La Geôle, et largement. D’abord, parce que Le Saule se déroule dans le Sud Bronx, dont je ne sais rien, et qui me rappelle le New-York de Wolfen, un dédale de buildings à la mode des années soixante-dix, comme si les architectes les avaient ruinés de naissance, en beau métal passé à l’émeute. Bobby a 13 ans, Maria douze, il est noir, elle est Portoricaine, ils s’aiment autant qu’on peut s’aimer à leur âge. Une bande leur tombe dessus, Bobby est roué de coups de chaîne, gravement lacéré ; Maria, elle, reçoit une volée de soude en plein visage. Ici commence l’aventure. Bobby est recueilli par un vieux en sous-sol. La quatrième de couverture résume l’intrigue minimaliste, simple mais explosive. Selby a écrit le roman de cette matrice initiale. Tout s’étoile depuis l’agression. Bobby et Maria sont des étoiles tendres ; à l’heure de souffrir, qui plus est séparément, ils s’effraient d’être nés. Leurs songes passent au laminoir de la ville verticale. Leur choc élève le récit à une altitude compassionnelle, dans une connivence dramatique avec les tours. Le roman ne se lit pas seulement au ras des pensées et plaies cuisantes, mais aussi en lévitation des buildings, à une hauteur fatale où Selby a cherché le meilleur angle pour faire du Saule, aussi et peut-être surtout, un roman de New-York. Les décors troglodytes complètent cette vue latente et plongeante. Suivre Bobby et le vieux Moische, c’est connaître une ville trouée de grottes techniques, dans une variante urbaine du Voyage au centre de la terre. Selby creuse New-York en deçà du métro et des lignes fantômes. Étrangement, même si le roman ne déchoit jamais d’une stature prise à la scène liminaire, il se dilue parfois dans la relation entre Bobby et Moische. Peut-être trop conventionnel dans sa visée poignante, le lien entre le vieil Allemand et le garçon ne touche qu’à moitié. Les deux se tapent un peu trop sur l’épaule. Leurs fous rire, trop nombreux, frôlent l’invraisemblance. Selby en rajoute pour pousser la complicité des deux personnages à l’effervescence. Il force le conte. Plus que dans cette affection trop arrangée pour émouvoir, trop lisse d’intention universelle, le roman prend sa force à l’arrière-plan des quartiers, surtout dans cette image de Moische en oublié de la forêt, en homme des cavernes new-yorkais. Moische ressemble au survivant de Je suis une légende et à tout rescapé post-apocalyptique. Le lecteur attend le journal de ses heures les plus solitaires, souhaiterait en savoir plus sur la construction ingénieuse de son appartement high tech à la jonction des sous-sols et décombres d’une tour. Rien ne passionnerait tant que les modalités précises de son installation souterraine. D’ailleurs, le parcours qui mène de la cave à l’appartement, mériterait à lui seul un roman. Selby invente un souterrain inédit, au point qu’il conditionne les relations entre Bobby et Moische. Au fond du dédale composite, les moments de jonction entre Moische et Bobby donnent lieu à d’incomparables rencontres dans les ténèbres, surtout lorsque Bobby, se croyant perdu, finit par apercevoir au loin, dans l’obscur, le vacillement d’une torche lointaine, celle de Moische venu vers lui. Au fond de cette nuit labyrinthique aux échos initiatiques et mythiques, s’ouvre une cachette de fin du monde. C’est éloignés l’un de l’autre, seuls dans leur propre territoire, que Bobby et Moische atteignent à leur magnétisme maximal. Réunis, leurs magnétismes s’annulent dans une fable trop contrainte de l’ermite et l’oiseau tombé du nid. J’aurais aimé plus de hasard, de temps perdu, plus d’événements aléatoires, plus de scories dans la chaîne causale. Je sens que le récit aurait gagné à ce que Bobby et Moische se conduisent en dents de scie. Les atermoiements de Bobby sont trop prémédités. Son projet de vendetta génère un suspense fort mais trop long. Encore une fois, le paysage prend le relais. L’occupation du territoire par celui qui rôde en spectre dans son ancien quartier offre des vues imprenables sur les alpes urbaines de New-York. L’intrigue prend une large part de son intensité à cette approche espionne et en surplomb, au sens strict, planeuse. Les toits d’immeubles fument comme des sommets vénérables, et c’est comme la face cachée des avenues, la paternité d’étages et d’altitude du cinéma à néon et sirènes hurlantes. Selby, s’il force le trait dans les élans affectueux entre Moische et Bobby, crée une fièvre rare dans les raids solitaires de Bobby. La simple suggestion d’un décor à enjamber, d’une espèce de casse inextricable remplace la mésaventure d’une rencontre. Bobby arpente un quartier détruit comme il n’y en a peut-être jamais eus de semblables, sorte de bidonville de géants dont les habitants disparus ont laissé d’énormes totems surgis de gravats suggestifs et grimaçants. Musclé par trois mois d’exercice en sous-sol, l’adolescent est l’homme de New-York, son héros, le contrepoint de son canyon artificiel. L’histoire se brise en beauté sur tous les contreforts, et les dialogues souvenus, les bribes à souffle coupé, l’accent de Moische, les onomatopées de Bobby entre les montants d’acier gigantesques, se résorbent en éclats dans la danse des reflets.

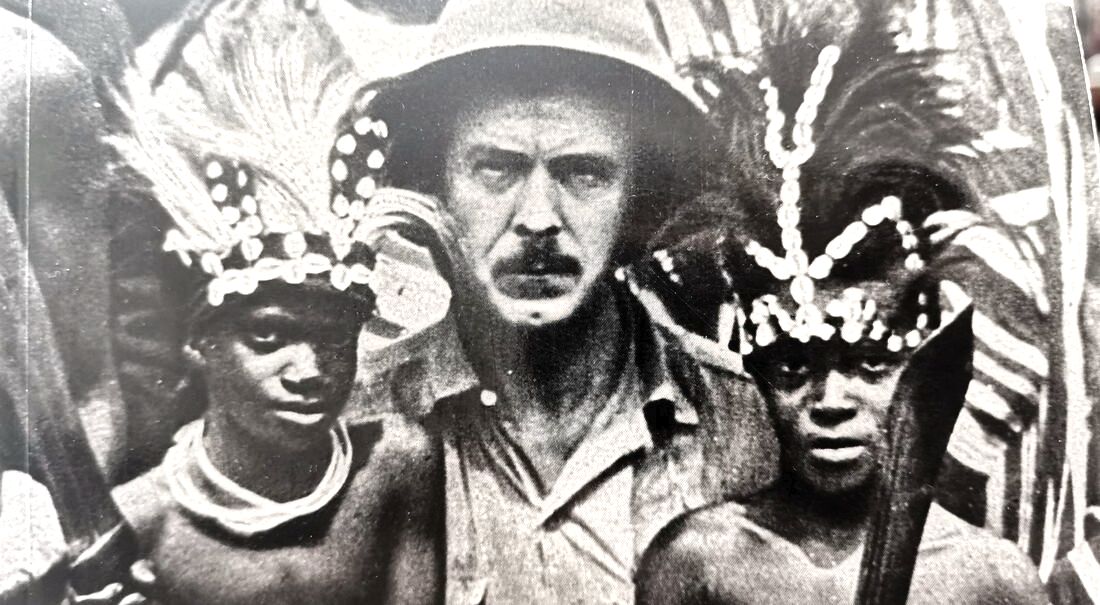

Le nom de William Seabrook lève de fumeux tropiques. Ce baroudeur des contrées sauvages les choisissait dangereux, malfamés. De ce visage d’archives, je retiens les yeux éperdus et inquiets, photographiés dans les plumes et les palmes. Seabrook ne rêvait pas d’aventures, mais des pièges exotiques, des nasses sacrificatrices et cruelles qui peuplent les plis inexplorés du globe. L’homme voulait voir de près l’archipel, le marigot, la boue équatoriale et les bananiers, et il enjambait pour cela autant de garde-fous que nécessaire. Si bien que le zombi et le cannibale, ces deux états-limites aux confins de l’humain, sont attachés à son nom par des liens sulfureux d’explorations, de témoignages et d’expérimentations. Paul Morand avait lu L’île magique, et voyait en Seabrook un « Cendrars américain ». Belle formule à bandeau et à réclame, mais en vérité, Seabrook ne prenait pas les lointains à bras le corps dans un élan fraternel, sous l’alibi quelconque d’un tourisme colonial ou en s’attribuant l’apanage des grands explorateurs. Lui entrait dans la catégorie des collectionneurs d’effroi. La beauté emprunte souvent son principe ou ses finitions à une part détraquée. A cet égard, Seabrook n’était pas en reste. On pressent chez l’écrivain une sociabilité complexe, une réserve glacée à la Lovecraft mais en version mobile. Un goût immodéré pour les dangers encourus par l’homme blanc éloigné de ses bases. Sans nul doute l’écrivain-explorateur, anthropologue aux entournures, s’effrayait volontiers à la pénombre des musées ethnographiques, aux départements des masques, des coiffes, des gris-gris et des totems, mais il n’en restait pas aux cabinets de curiosité. Seabrook exige le fantasme de terrain et se jette dans les zones où l’horreur prospère dans sa glèbe. Ainsi fut-il, en Haïti, plus qu’un voyageur blanc, un fouineur ombrageux en même temps qu’un Américain type, à moustache et à chapeau, un intrus insaisissable, frappé au coin d’on ne sait quel rictus ou expression lugubre. La marque sévère d’un crime en suspens, marinée en décades, lui allongeait le portrait. Je ne saurais dire s’il osait par intrépidité et panache. J’inclinerais pour un ressort moins distinct.

Seabrook est devenu célèbre en plongeant dans les arcanes du vaudou et en le révélant au monde blanc dans son roman L’île magique publié en 1929. En explorant Haïti, en s’infiltrant dans les coulisses paysannes, en prenant les faux rythmes de sa faune, en s’approchant des plus furtives manigances, Seabrook a lancé au monde le mythe et la réalité du zombi, c’est-à-dire de l’homme « mort-vivant », et, par extension, du mythe du cadavre abruti mais relevé de sa tombe, doué d’une raison basique, criminelle, vengeresse et cannibale. Seabrook ne pousse pas le macabre jusqu’à la mobilité et l’animation des corps putréfiés, tels qu’ils paraîtront, criards, dans les films de Lucio Fulci ou de Jorge Grau, mais rend compte d’un rite criminel sur lequel plane un doute terrifiant. Un vertige sans pareil, un gaz de très subtile irréalité plane sur les faits, qu’ils soient avérés ou non. Il est un meurtre partiel, en Haïti, dont la victime ne meurt pas mais dont elle ne revient jamais. Pour résumer, des personnes déclarées mortes après un empoisonnement qui les plonge dans une léthargie similaire à la mort clinique, sont exhumées durant la nuit suivant l’inhumation. Les meurtriers opèrent dans l’atmosphère viciée et invisible d’une sorcellerie traditionnelle dérivée du vaudou. Opérant de la sorte, les fauteurs prennent possession d’un être. Une fois ranimées, les victimes ne le sont qu’à demi, comme perpétuellement sous l’influence d’un poison sans retour qui les prive de volonté, les vouant à l’égarement, l’absence, l’oubli, et à la plus parfaite docilité. Le zombi illustre ainsi la pire forme de l’esclavagisme. Le zombi oublieux de soi et des siens, n’ayant qu’un souvenir presque néant de son passé, travaille aux champs pour les négriers d’outre-tombe, mais l’esclavagisme peut être aussi sexuel. Il semblerait que les heures passées au cercueil brisent irrémédiablement l’identité mise en terre. Seul un pantin mécanique, disponible comme un automate, émerge de la tombe quand son maître vient le déterrer. Ainsi rôde, dans L’île magique, une vraie crainte d’épouvante à ciel ouvert, et les habitants, au nom d’une superstition attachée au vaudou, en acceptent la terreur. Entrouvert sur le monde des morts, le récit de L’île magique flotte lui-même comme un nuage répandu dans la vie, par le biais d’autres textes, dont le chef-d’œuvre de René Depestre Hadriana dans tous mes rêves, paru en 1988, où affleure le roman de Seabrook. Dans les deux romans, certains protagonistes finissent par croiser des parents qu’ils croyaient morts. Déplacés sur l’île, dans les plantations reculées, ils endurent sans broncher les heures du labeur agricole, avant de rentrer aux baraques où ils restent là, somnambules sous l’auvent, à attendre que le contremaître revienne les chercher le lendemain. Mais la rencontre en pleine rue n’a jamais lieu, jamais vraiment. Les disparus, les revenants n’apparaissent qu’au crépuscule, toujours à la lumière basse d’un hameau. Soudain, un passant endeuillé, un veuf, une veuve ou un orphelin croit reconnaître sa tante, sa mère ou son cousin, pourtant morts depuis peu. La fine transe qui parcourt L’île magique, culmine dans une scène étrange au plus haut degré. Elle nous soulage de l’égarement auquel Seabrook nous confronte, entre hypnotisme, envoûtement et craintes sans prise, en déchirant le voile des non-dits et des dissimulations. La scène, après maintes tergiversations et indices effrayants, lève soudain un tableau irrationnel au cœur de la nuit. Le narrateur baladé par les autochtones, mis en échec par la loi du silence, finit par prendre sur le fait l’interdit et l’impensable. Le narrateur pousse la porte obscure, au sens strict. Il ouvre une bicoque, à l’arrière d’un domaine, et reçoit l’image de plein fouet. Des personnes en habits sont à table, dans un simulacre de repas, de dîner solennel servi par un majordome. Il reconnaît les convives, enterrés depuis peu. Une énorme dissonance assaille le témoin sous la forme de détails grinçants et d’une ambiance faussée de toutes parts. La scène de théâtre, le décor de poupées, les dîneurs pieds nus et crottés, l’argenterie dans la cabane, la langueur des convives qui continuent leur repas sans lever la tête, le majordome, lui bien vivant et engagé dans une complicité inaccessible, concourent à une explosion détraquée, à une horreur sans effort. Jamais, dans aucun récit, je n’ai approché en scène de fiction, une impression si caractéristique de cauchemar et d’irrationnel plausible. Une lascivité de perdition à la frontière de la vie et de la mort naufrage la distinction entre le vraisemblable et son contraire. Le lecteur n’a rien à comprendre à cette perversion macabre, le décorum suffit. La charge dénaturée de cette coutume cachée ouvre sur l’interdit et le tabou, et l’occultiste qu’était aussi Seabrook, réussit l’effraction parfaite d’un monde intermédiaire. Une fois la porte refermée sur la preuve criante, le récit reprend sa somnolence, son rythme de chappe secrète ponctuée d’énigmes. A rebours, la scène du repas, en pleine nuit, ressemble à une impudicité. Seabrook nous abandonne à son seuil, livrés que nous sommes à son mystère. Le lecteur-voyeur y repense à voix basse, sans démêler les mobiles de ces habitudes ataviques, inscrites dans une tradition indéchiffrable. Les criminels se cachent derrière le titre de sorcier, y trouvent une sorte d’immunité garantie par la loi du silence, avec les abus criminels que cela suppose, mais rien ne parvient à dissiper complètement la chappe irrationnelle qui entoure et facilite ces malveillances. L’île magique est composée, organiquement, sur cette part d’inconnu. Dans la scène du repas, Seabrook, en ouvrant soudain la porte sur les zombis, ces apatrides biologiques, dans le même geste lève le voile sur d’étranges fantoches. Le lecteur est soudain face à des entités imaginaires inédites, auxquelles le statut même de personnages de fiction ne convient pas. Ce sont là, en quelque sorte, les réservistes de la fiction. Le narrateur témoin, dans un réflexe mimant l’impression du lecteur, referme aussitôt la porte de cette bouffonnerie glacée tant l’image tremble croyable à la croisée des mondes. Le reportage croise l’invention, l’imaginaire reflue dans la bouffée vérace. La scène irrigue le roman entier, donne un centre à son dédale. Seabrook fait du vaudou un mystère nomade, circulatoire et ambiant, galvanisé en image autour de cette scène singulière où l’impossible, un instant, fait surface. De son vagabondage aux USA où, jeune menuisier, il vécut de ses mains, Marc Barbé a gardé l’ampleur, aux yeux et au corps, des grands espaces. Le bois fut sa matière et pourtant, on pense au fer, aux complexes géants de la côte Est. Frappé au coin d’un style Pittsburgh, Marc est revenu noir et blanc, repeint aux années 40, modelé aux rues et bas-fonds du film noir. Directement monté de L’inconnu du Nord express ou de Rusty James.

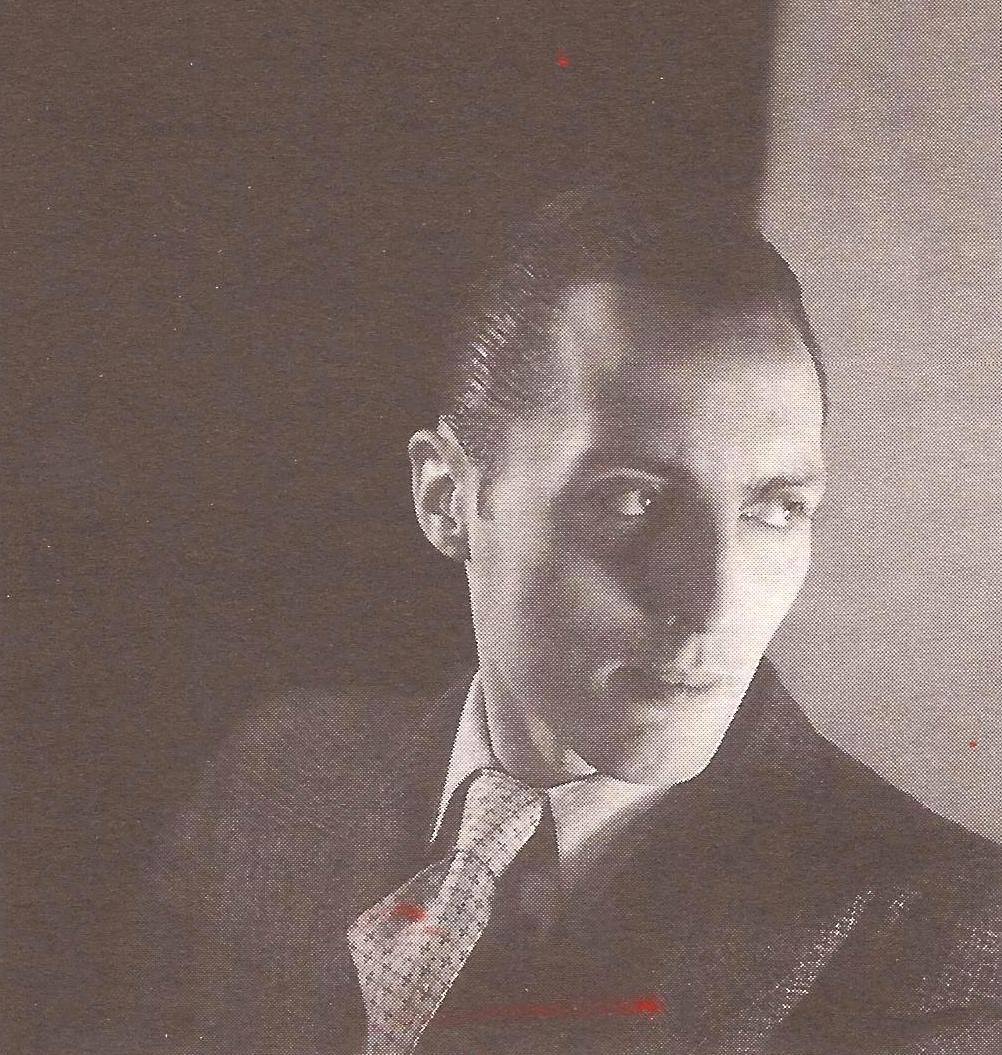

Dans la patrie du cinéma, au fond de ses nuits étoilées, aux recoins de ses faubourgs, Barbé a sévi. Chacun l’aura vu passer, manteau noir et cheveux en arrière, démontés en mèches lourdes sur le front. Rocailleux et baroudeur, noctambule à l’ancienne, il arpente les ombrages, les ruelles, les impasses. Depuis trente ans, il les collectionne. Il y aurait un sérieux trou à l’arrière, dans les marges, sans ce rôdeur qui, longeant les palissades, les haies, les murets, rumine et grésille, implosif. Entre pavés et flambeaux, l’acteur patine sa fulgurance, il la gaine de ses regards fêlés et de sa voix de minuit. Quand Marc entre en scène, souvent pour une séquence, jaillit un éclat que rien n’annonçait ; une espèce de scandale après quoi tout se tait ou se poursuit à voix basse. A sa manière, comme un nomade entre deux studios, il continue l’Amérique. A la manière du Hitcher, il vient de nulle part, débarque en solo. Les toits, les fenêtres l’habillent. Barbé prend son rôle, puis il repart, couvert par les machinos et les mouvements du plateau. En 93, Barbé ne débute pas, il commence de plein fouet. Comme s’il avait trouvé ou retrouvé au hasard son élément. Sur l’initiative de Gérard Mordillat qui souhaitait un inconnu pour donner la réplique à Sami Frey-Artaud, Marc Barbé jouera Prevel, le poète Jacques Prevel. Le risque était grand de se perdre dans les mailles taciturnes de l’auteur des poèmes De Colère et de haine. Loin de s’y empêtrer, Marc Barbé va créer le rôle. Atteindre ce point de trouble entre le personnage et l’acteur qui donne au jeu sa noblesse et les forces de ses magies libérées. D’abord oui, le visage osseux et les traits fins de Barbé ressemblent à Prevel. Mais ils font mieux que ressembler, ils extrapolent un Prevel finalisé, ils excèdent la ressemblance, en restituant avec plus de vérité que l’original, une condition famélique dont Prevel fut l’étendard. A grands pas et regards dans le vide, Barbé le prolonge et l’affine. A coups de faciès blême, en corps et en gestes, en déplacements épuisés, en déceptions harcelantes, Barbé illustre ce qu’Antonin Artaud résuma dans l’un des adages burlesques et pénétrants dont il avait le secret : « Monsieur Prevel, vous avez toujours l’air préoccupé ». L’acteur revêt cette préoccupation, cette peau grise à regard bistré, comme l’état poétique à part entière, sa distinction inimitable et sans cause. L’absolu, ce vocable fébrile qui voudrait tant, quand il sonne, être à la hauteur de lui-même, Barbé alias Prevel ne cesse de courir après, d’un rendez-vous stérile à un autre. L’amant et mari infidèle Jacques Prevel longe les murs d’une ville avare jusqu’au surnaturel ; murailles au travers desquelles Prevel vole les minces éclairs dont il fit ses poèmes. Mots pressurés, tombés de l’hostilité générale. Car les vers de Prevel, directement extraits de la mort au cœur, sont de terribles pauvrets. Ils jurent, ils rendent un accent rauque, un aveu strangulé qui sent l’invisible potence où Prevel a balancé quand il croyait encore être en marche entre deux espoirs. Cadré de près par Mordillat, Barbé, par un art inédit du visage, recompose le format de poème-cartouche cher à Prevel. Un bariolage d’énorme souci, un orage plein de pièges et de nasses coupantes y éclatent à grands traits. Les portes claquent entre les scènes de vaudeville sentimental et les nausées de l’adultère. La vanité littéraire, les relations, frôlent le Normand avec une lenteur appuyée et obscène. Barbé/Prevel-le-toisé, le snobé, l’ostracisé, en régurgite à tout instant la dragée pour en faire un poème, puis un autre. La suite de portraits filmés où se lève en Marc Barbé un Jacques Prevel comme relevé des morts pour finir sa phrase, pour aller au bout de cet achèvement révolté dont Artaud lui contestait le cran, balise la file de loges et de situations aigres où le Normand a pris ses poèmes. La carrière où Prevel a taillé, n’est plus la rue ni même le pavé, mais une travée, une abstraction minérale hérissée d’arêtes vives. Une poésie rase et hâve barrée d’un hoquet. Jacques Prevel, parce qu’il ne passait pas, n’avait pas le genre, le stigmate bohème qui l’aurait fait adopter, faute de trouver la tête bis qu’il ne tenait pas en réserve, tendit forcément la seule possible : une tête d’inconnu au bataillon, d’indécrottable nouveau venu, que seul Artaud sut connaître et aimer. Marc Barbé joue de façon très frontale et subtile cette balafre interne du complexe provincial. Il en synthétise la tuméfaction. Quelque chose de noir et brillant au regard du Normand, pareille à une fièvre riche, une cruauté de bubons, une révolte cireuse. En lettres, en poèmes et en personne, Artaud avait vu Jacques Prevel, et l’avait vu en entier, tel que Barbé en souligne les traits. « Vous avec le visage comme les romantiques allemands » dit encore Artaud à Prevel, dans la série de ces affirmations pleines et déconcertantes, hirsutes et affectueuses autant qu’offusquées. Sans forcer, le film En Compagnie d’Antonin Artaud, nous replonge dans le Saint-Germain de l’époque, ou plutôt, dans l’ambiance de ses marges d’après-guerre, dans la fumée très scénique de ses brumes de faubourg. Un cachet de docu-fiction s’empare des séquences. Paris redevient ce marécage torve où Artaud, libre d’aller et venir, ayant sa propre clef, résidait à l’asile d’Ivry comme dans un quartier populaire, occupant d’une maisonnette de décor, avec son carré de potager, ses quelques plants de tomates et ses fleurs entre les herbes folles. C’est mieux que la campagne à la ville, cette bâtisse plantée dans la promenade des toqués. Pas loin, le pont de Charenton enjambe lui-même comme un pont japonais grand format la mêlée de fumées et de brume. Artaud et Prevel marchent dans les nuages, entre des tôles et des pointes affleurantes, structures d’acier d’une ville renversée, carcasses en l’air. A cette toile de fond, aux angles vifs des coins de rues, à l’ossature saillante de Prevel, Barbé prend son outil. L’acteur modèle en visage le cas isolé et la peine perdue dessinés aux traits de Prevel. Car Jacques Marie Prevel fut moins le provincial écarté du sérail que l’on prétend qu’un modèle excessif de bohème sec, de fantôme vivant, égaré d’un conte d’Edgar Poe. Si personne, en dehors d’Artaud et de quelques créateurs plus obscurs, n’a saisi l’envergure de Prevel, c’est que le poète de Bolbec n’entendait pas se contenter, lui, d’une petite spécialité poétique, d’un petit genre à l’abri duquel, modeste par nécessité, il eût prospéré à proportion de sa maigre ambition. Prevel étouffait de grandeur. Peu importe qu’il manquât des moyens nécessaires pour forger les poèmes qui le hantaient. Sa hantise pâle, anonyme, compliquée par sa double vie et sa misère, flambait à froid, comme un moulage. Ses poèmes fulgurants, Prevel les a exhalés dans ses arpentages sans issue, avant de les écrire. Il les devançait et les supplantait à la vie ingrate. Pour les faire, et avec quelle peine, Prevel dut attendre que ses poèmes vécus lui retombent dessus entre deux haltes, au bout du rouleau. Et il semble bien que Marc Barbé, en certaines acmés du film, ait retrouvé ce Prevel strangulé, possédé indubitable. Strictement poète au sens le plus combustible du terme. Je pense aux scènes d’indiscrétion par la vitre quand Prevel, arrivé au pavillon d’Ivry, entend des éclats de voix dans le pavillon, n’ose entrer, et regarde discrètement par le haut de la porte. C’est Colette Thomas qui répète, poussée à bout par Artaud. Prevel-Barbé reste à la porte et assiste à la scène. En œillades furtives d’une grande délicatesse, il décoche l’expression majeure du film, le dessin de traits de la force encaissée. Le séisme d’un coup asséné trop profond. La culmination d’une vulnérabilité sur la brèche. Comme rajeuni à la terreur, le visage cède et plisse, en proie à la béance du trop plein. Au spectacle de Colette Thomas malmenée par Artaud, secouée à grands cris, sommée de reprendre sa diction d’un poème de Nerval « Il étAIT t’UN ROI de THUlé, à qui son amANTE Fid’èleeeuuhh… », le jeu de l’acteur – si le mot convient encore – culmine dans l’invention du rôle. Barbé espionne, envahi d’une immense pudeur. Dans un précipité émotionnel, l’admiration le dispute à l’effroi, l’effroi à la gêne, et il advient de cet embarras l’expression d’une tendresse, d’une sorte d’affliction affectueuse qui est peut-être le tronc secret des 100 poèmes de Prevel. Marc Barbé, à l’instant, reflue dans Prevel en excédant sa correspondance au poète. Barbé, soudain dans un rôle de valet de théâtre derrière la porte, ouvre la forge d’Artaud. Et c’est comme si, acceptant et refusant l’éclaboussure de l’intensité, Barbé-Prevel reculait en avançant. Tel est la plasticité à laquelle atteint Marc Barbé au seul moyen de son visage, penaud derrière la vitre, en une série de hochements, comme dans un théâtre d’ombres. Ce coup de pâleur, par le complet saisissement qu’il parvient à radiographier, offre une vue imprenable sur le creuset poétique, un pur extrait d’Absolu. J’ouvre un catalogue de Matta. Le peintre est partout, en noir et blanc, en couleurs, en manteau ou en chemise. Dans des hangars, des émeutes, bras ouverts, grandiloquent, sûr de lui. J’entends presque l’emphase. Chauffée par tous les soleils, la tête du peintre, un peu en poire, en rappelle une autre, celle de Bacon, comme s’il existait un type crânien, une phrénologie des peintres. Il y a de l’arsouille, de la malice dans ce crâne et ce visage avenants, du roublard sincère, mais cette fantaisie, loin de cacher une paresse, révèle une trempe d’illuminé authentique.

A mon horizon d’apprenti, Matta resta longtemps en réserve. Je le rencontrai assez tôt chez les parents d’un ami. Son père médecin, bourgeois de la ville, montrait un goût pour les arts. Je lui dois, sans qu’il l’ait jamais su, le maniement à pleines mains de gros livres d’art, monographies si massives que je m’éblouissais à ce qu’elles étaient vraiment : un pesant de somptuosité pour nuits blanches. Piochant parmi les surréalistes, entre les escaliers d’Escher et les gares de Delvaux, j’ouvrais le livre d’un art plus corsé ; sûrement plus grave, à mes yeux, dans son obsession. C’était Matta. Dans mon souvenir, le volume était maximal. Rien qu’à l’épaisseur de l'ouvrage, un frisson d’art aurait pris la brute. Les planches, d’entrée de jeu, feuilletées une première fois avant d’y revenir, se ruaient dans les yeux, y lâchant l’impression à la fois poisseuse et capiteuse, d’une peinture gorgée, presque trop mûre. La nouveauté se jetait sur moi en germinations d’atelier, suggérant une lumière médiocre et contrainte, vespérale et livide au départ des œuvres. Quelle que fût son origine vaporeuse, elle chauffait visiblement les gammes de l’artiste, ses ocelles de visions liquéfiées au napalm, ses univers en pleine desquamation, marécages armoriés ou mangroves aériennes. Pour me plaire, à cette époque, il y manquait le dessin de figure, la forme en ampoule des têtes, dont l’expression du visage se confondait pour moi, quasiment, à l’efficacité artistique. Le germe de mon attirance en fut d’autant plus insidieux. L’effet puissant, trop bizarre pour être aimé sur le coup, déclencha cette appréciation suspendue, donnée comme une avance, dont jamais je n’ai retrouvé l’exemple. Ainsi, j’accordai une admiration d’avance à cette peinture audacieuse ; effrénée et libre, assurément, mais partout maniaque. Un art taillé pour les temples engloutis et repris par les lianes, parente malgré elle des religions solaires, sans jamais s’y soumettre ; trop jalouse de ses pays neufs, vouée à ses opérations pionnières et à ses chances apprivoisées. Une peinture forte en impacts, en éclosions subites, mais aussi pleine de ressources sensitives accessibles aux patiences de l’homme libre, aux décantations lentes. A qui Matta a-t-il emprunté ? Je n’en sais rien. A en croire les notices, l’artiste aurait débuté à pleins feux, immédiatement dans la vrille, adonné à ces éclatements de totem aux grouillements d’homoncules. A lui, beaucoup emprunteront cet ingrédient introuvable, celui, tant circulatoire que visible, de l’énergie en peinture, ce supplice sans image qui finit en tableau. Pour composer, Matta y allait au chiffon, laissait faire le premier nuage, le premier accent de matière, avant de prendre la suite. De grandes cérémonies naissent de ces turbulences issues du risque et de la chance. Le vaporeux, l’estompe et le trait s’y conjoignent, outre différents types de floculations. Matta, réunissant les états généraux de la peinture, célèbre les deux techniques les plus opposées, celle du sfumato, et celle du trait. Astreinte au tracé net et aux formes circonscrites, la peinture tranche en surimpression des nuées, des diaprures, dont les profondeurs transparentes sont l’élément propre du peintre. Le Chilien, dès les années 40, renouvelle autant que possible des suggestions d’espaces métaphysiques. Des cavées sans ciel ni mer, comme des rêves pris dans l’ambre. Les limbes de Matta, cependant, sont grouillants. Le bestiaire du peintre a ceci d’extraordinaire qu’il déjoue et fusionne dans sa présence magnétique les forces séparées de l’abstrait et de la figure. Matta dote ses hommes-frites articulés d’une qualité industrieuse, bons à faire contrepoids, un peu partout dans les compositions, aux fumées d’univers. Multipliée en batteries, en rangées, leur présence hirsute impose son énigme par-delà la pitrerie où les gestes aliénés de leurs postures. Matta dénude dans ces figurines la « pile atomique de l’éternel ». Les unités de cette peuplade évoquent des robots, des jouets, des prototypes. Réduits aux deux dimensions, ils ont l’évanescence de ludions. Leur raison d’être semble liée à l’agrément que le peintre prend à les dessiner en peinture. Ce sont les bonshommes de Matta. Les compagnons humanoïdes de ses pétarades cosmiques. Dans ses dessins, Matta rappelle les machines crayonnées par Artaud. Dans ces mises en espace ponctuées de modules égarés aux coins improbables de la feuille de papier, il existe une vraie parenté d’exaspération, une panique, à débrider un modèle d’homme total, fût-ce sous la forme d’amande nerveuse où Matta, comme Artaud, cintrait la fusée héroïque d’un homme à naître, bardé de toutes les forces, c’est-à-dire de tous les désespoirs, errant à la recherche de ses rampes de lancement elles-mêmes abandonnées dans l’orbite blanche du papier. La même atmosphère de moteurs avant la mise à feu, le même roussi de compte à rebours. Peintre d’Amérique latine, Matta, comme le cubain Wilfredo Lam, aime le triangle, la forme pointue, mais il n’hésite pas, dans un égalitarisme des formes qui ne se contente pas des prédilections du dessin pour les formes acérées, à recourir au rond et à la boule. Dans une espèce d’enfantillage en force, le peintre les emploie à l’encontre de tous les principes dynamiques. A côté de ses personnages, limités à une anatomie d’automate rudimentaire, Matta aime placer les formes peu fières de la famille du cercle. Au point que l’impression demeure, après la vision des toiles, en vivant quelque temps avec leur souvenir, de véritables arches pour les formes. Il en résulte une impression de chaos hospitalier ennemi de toute ségrégation. Tout doit entrer, tout doit tenir, claironnent les tableaux géants, sans pour cela que Matta se départisse d’un raffinement de stylet, partout où la peinture menace de baver. Et quand effectivement elle coule ou se disperse, elle le fait dans les limites d’une stricte dérogation consentie par le peintre. Dans l’œuvre de Matta, les univers pleins frisent à outrance, dans une véhémence qui ne tourne cependant jamais à l’exubérance tropicale des muralistes mexicains ou à un autre folklore des pays chauds. Matta invente les paysages d’un hémisphère sud cosmique avec des rouages de célébration semblables à des rayons, des gerbes de feu, des stries d’arc-en-ciel, des moutonnements sans correspondance connue, dont les combinaisons aboutissent, non à d’improbables édens customisés, mais à des paysages de tableaux épris de leur ébriété au bizarre, natifs de la peinture en bataille sur la toile et de ses fignolages. Quand plus loin dans le même catalogue, je vois ses dessins, je retrouve l’art délicat qui, sur papier, rêve de gravure directe, sans passer par la matrice du zinc et du cuivre. Dans les zones au crayon, se lèvent des raffinements de lacis brefs, des croix tortueuses formées par quelques lignes mutuellement barrées, où je surprends cette raideur dans l’indéfini où une image rêvée est soudain figée à sa crête visionnaire. L’un des génies distinctifs de Matta tient au scepticisme stimulant engendré par ses peintures. Les tableaux du Chilien procurent une forte impression toujours mêlée d’une gêne sourde, d’une presque réserve, laquelle, une fois que nous sommes écartés des tableaux, revient germer sous l’espèce d’une envie de les revoir et de découvrir les œuvres supposées voisines, les variantes irritantes et stimulantes, elles aussi, du principe turbulent qui les anime. L’un des facteurs responsables du phénomène est sûrement la part d’extravagance sans retenue. Nombreuses sont les peintures du Chilien où l’enthousiasme s’exalte jusqu’à la crise, lorsque l’image vire au dévergondage explosif, plus précisément à un trop plein dont le fini pourrait laisser à désirer. Mais Roberto Matta, même quand il exulte légèrement de travers, voit sa gaucherie reprise par des volées de fastes en tous sens. Partout dans ses toiles et ses dessins, Matta agit en indien de son art, plus qu’en artiste de son pays. Tout se voit et se sait dans un tableau. Dans l’assemblage tremblant qui décide, à un moment donné, de l’achèvement de l’œuvre, je reconnais aux tableaux de Matta ce flamboiement sans prise, cet éclat qui doit ressembler au jour reflué des tessons de vitraux retrouvés dans les cryptes. Il darde dans le mirage pétri à la naissance du tableau, c’est-à-dire à la manœuvre, en pleine exécution, à la chance et à l’effort, au pilotage à vue qu’en peinture on appelle le métier.

Où vont les sculptures ? Qui, dernièrement, a vu un marbre, un bronze ou une terre cuite ? Dans quel palais visitable ? Quelle couveuse clandestine ? En quels bas-fonds de prestige naissent et dorment ces gigantismes ? Formes géantes du rêve, les sculptures sont ailleurs. Leurs maîtres taillent à l’ombre. Les meilleures verrières n’y font rien. Les volumes et les masses, achevés ou en cours, créent l’ombre qui les enserre. Rien ne vient à bout de la pénombre qui entoure leur socle ou leur lest. Les ateliers, hangars ou dépôts, décombres de l’industrie, hectares désaffectés, tiennent cachés l’œuvre et l’artiste. Même érigés à ciel ouvert, à l’image du Calvaire de Dunkerque et ses 22 tonnes, la fonte et le bronze détournent leurs atomes. A quelque endroit qu’on les pose, ils regrettent la forge, ils grondent à froid. Cette part secrète, pareille à une timidité de géant, donne aux bronzes et aux bois sculptés leur rayon farouche.

Si Alquin se fait rare, son œuvre lancine, drapée dans sa rumeur. De loin, j’ai aperçu les formes. Ovoïdes, crantées, oblongues, nervurées. Le bois clair et noble, lustré de formes en amande. Dans l’obscurité où affleurent les bustes, l’impression naît du croisement de l’art nègre et de l’art étrusque, comme sabrés dans un seul élancement. L’éclairage oblique et partiel révèle des lustrages d’objets rares, de meubles faits main, nantis de grâces ébénistes. Surgies de leur halo de soufre, d’une teinte mielleuse comme exsudée par les pores du bois, des rondeurs d’épaules ou de crânes roulent en luisant comme des totems ou de coupantes effigies. Tandis que s’annonce une représentation humaine dans la tradition des aînés, Alquin, par ses bois verticaux ou ses bronzes, impose une référence moins humaine qu’hybride. Au moment où l’œil pourrait s’arrêter, gêné par tel détail mimétique, Alquin rudoie sa colonne humanoïde. Lassé de l’anatomie humaine, l’œil la retrouve avec le délice de ne plus la reconnaître. La tête sculptée, chez Alquin, invente sa rotondité. Le souvenir torse de la gueule ou de la tête se résout en vides de tranchoir. La tête burinée à clairevoie par Giacometti, son obsession d’une face quadrillée et transparente, devient chez Alquin cette mêlée de tenailles à quoi le dessinateur le plus moderne rêve d’abréger en dessin la tête humaine. Quel que soit l’angle de vision, les têtes d’Alquin réalisent en dur un modelage dérobé. Au lieu d’une partie du visage, chaque vue renouvelée à la faveur d’un angle précis dévoile un vide, un profil sans prise. Le centre dérobé du visage se multiplie en bois strié ou en vague de bronze. Le siège du regard réside et darde dans les effets de crânes tranchés, entre excavations et asymétries. Une sorte de cimier y défie les pleins et les vides où l’angle droit dévaste et sublime la courbe. Alquin n’oublie pas le nez, les yeux et la bouche ; il en trouve à la fois la combinaison géométrique, le sigle abstrait et la prise monumentale, l’omniprésence creusée à l’ombre. Les attributs du visage sont bien là, mais en creux, dans une chorégraphie magnétique de leur emplacement. Taillée dans la masse, une face intégrée, à la fois heaume, masque africain et morphologie d’insecte, coiffe l’armure à troncs multiples. Les bustes consistent en blocs de pseudo-thorax déboîtés et séparés par des crevasses rectilignes, aussi nettes et béantes que si le sculpteur les tronçonnait à la règle. Les Gardiens ou le Goliath, entités équarries au ciseau et à la tronçonneuse, rappellent les arts primitifs, les fétiches en bois et le ciselage en bord de fleuve sur fond de mélopée, mais leur posture, leur inclinaison, leur contrapposto en désordre, sont d’une autre mélancolie. Il y a du fer d’Europe dans ces bois taillés. Une patine nordique, une note cendreuse où s’allient le bois, le bronze et l’acier. Des latitudes superposées augmentent les propriétés colossales. Morcelées en piles, sommes de tronçons désaxés, les sculptures, plus qu’elles ne rappellent le rapiècement d’Osiris, ouvrent plus bas, à l’Est africain, tout en suggérant un futurisme d’armure inspiré des temps mérovingiens. Surtout, Alquin répond en artiste à l’enjeu de la tête d’art, aux traits inventés d’un visage d’art après quoi ont couru les dessinateurs du XXème siècle les plus audacieux : Artaud, Michaux, Dierickx, Fautrier, Bonifacio, et les artistes COBRA. Mieux que Rodin ou Medardo Rosso, Alquin manie l’espèce de froissement embouti qui distingue le modelé du métal. D’un pli de carrosserie violentée naît l’impression de face la plus stimulante. Dans l’atelier aux recoins, des sculptures moins hautes, des figurines bosselées fixent ce drapé de plomb où le sculpteur, par son dessin en relief, devance le dessinateur sur papier. Dans cette série de bronzes, les héros sveltes tel Hélios dont le squelette se double d’une aile, forment de parfaits exemples du corps envisagé en étrave ; le surgissement d’un torchis anthropomorphe entre athlétisme affectif et abstraction fière. Allusions guerrières, têtes-heaumes et boucliers y semblent moins l’anecdote d’un arsenal que des motifs d’élancement. Une féminité longiligne, un fuselage Massaï, comme un penchant de galbe, double le plus souvent les armatures, leurs variantes à carapaces et à cuirasses. Aux allures de casques et de mâchoires intégrés, au retour de leur forme effilée, on pense, en version boisée, aux xénomorphes d’Alien, à la forme effilée de masques rituels, en Centre Afrique, à des silhouettes d’insectes géants, préhistoriques, à des mantes. Mais la découpe, chez Alquin, l’entaille profonde prend une dimension autonome. Elle ne se réduit pas à sa fonction séparatrice. Répétée ou isolée, souvent oblique toujours rectiligne, sa qualité vaut par elle-même, et le soin avec lequel Nicolas Alquin la pratique dans le bois en fait l’emblème d’un trait de référence pour un dessin suprême. L’art de la balafre droite, chez Alquin, se combine à l’art de la bosse rigoureuse. Rodin, en son temps, dans son monolithe balzacien, pressentait ce modelé aux tensions réparties sur un nombre réduit d’arêtes franches ; la géométrie absorbant dans un rude cabossage les complexités du modelé. Le modelé régressif dénude la matière jusqu’à sa révélation hypnotique. Le geste artistique s’accomplit au bénéfice de la matière, il la consacre. Sous les yeux du regardeur, le bois et le bronze entrent dans un luxe méconnaissable. La matière véhémente exulte à moignons brandis, notamment les bois chaulés de l’artiste. Que les bras et les mains engagés dans le geste soient prolongés d’une lame circulaire n’y change rien. Nous entrons dans la mythologie du bois et du bronze. Le bois exotique, l’iroko passé au bitume puis strié de blanc, accède aux fastes inédits d’un marbre végétal. La magie opère d’autant mieux que, d’aussi près que l’on puisse scruter la surface et ses aspérités, on ne sait pas comment c’est fait. Le sculpteur ne manque pas d’éclairer les curieux à propos de la technique employée, mais l’indication « bois chaulé », loin de résorber l’énigme, la rend plus cuisante. Car l’on croirait, approchant ces masses sombres striées de blanc, une cérémonie texturale. L’emprise sensible ne disparaît pas à peu de frais. Avec une satiété inquiète, l’œil continue de scruter en tournant autour des poutres musculeuses. L’impression exotique du bois noir lacéré de blanc provoque des synesthésies où le bois se fait peau, et la peau zébrée, avertissement. On pense aux couleurs vives annonciatrices du venin dans la grande forêt primaire. De manière sourde, les rides blanches évoquent la réaction d’un bois extrait de mangroves acides. Dans la continuité du veinage surfin et au gré de soudaines bifurcations, les stries blanches virent au dessin et à la gravure sur bois, aux rides graphiques et appuyées épousant les fibres. Aux cernes prononcés et explicites. Entailles blanches, marquages, encoches et taillades, comme des ornements reptiliens surlignant les coups de ciseaux, les zones pommelées ou en écailles flanquent soudain de brèves coutures, des scarifications proches du hiéroglyphe. De vagues tridents, agressifs comme des plaies, assument la trame schématique d’un visage ou d’un motif anguleux. Les blancheurs rayées subliment et compliquent les gammes mouvementées de la taille, du cran ou du polissage. Dessin et taille s’unissent pour donner forme au vieux rêve d’un dessin épais, tridimensionnel et phosphorique. Aux œuvres d’Alquin, je vois un modèle de roche et de méplats ; une forme carrossée, de grosse poutre ou de billot équarri. De bois ou de bronze, cette manière à bords francs revient et affleure. Angles et coins nés du sabrage donnent leur royauté aux sculptures, leurs facettes de joyaux géologiques, leur unité de géantes décrochées des falaises. En sculptant, rainurant, en tachant et taillant ces massivités de blocs chus, Alquin lève ses géants ; il les rend, aussi, à leur abandon de récif ou d’éperon taillé par un séisme.

Le médaillon de Gilbert-Lecomte, son portrait de trois-quarts lévité des brumes du cimetière nord, son visage de fumée pâle flotte sans rage, l’œil fort et lointain, au ciel des légendes rémoises.

Étudiant et lecteur tardif, je l’ai découvert aux heures creuses, quand tous les connaisseurs, tous les découragés du poète n’en parlaient plus, ou peut-être une fois l’an, dans un club ou une discrète officine. Le plus souvent, initiés perclus du poète et vieux briscards littéraires muraient leur souvenir flamboyant. Que restait-il de Lecomte au milieu des années 90 ? Les reflets d’un hiver impersonnel sur le parvis de la faculté, là où peinaient à se croiser les rêveurs sans avenir, les maniaques sans objet, les plantons désœuvrés, les somnambules du CROUS, les suspects de tout poil plus ou moins désinscrits, anciens candidats libres attardés aux pourtours des préfabriqués. Au titre de l’égarement et des parcours mal engagés, les recrues ne manquaient pas ; elles piétinaient, penaudes, ombrageuses et pessimistes. Quelques matricules de ce contingent perdu en fin de siècle furent des lecteurs de Lecomte. Pour le passé et le présent, il fallait humer profond, chercher loin les particules du dernier courant d’air. Il paraît qu’en 1975, Arthur Adamov était venu à l’université pour parler de son ami. J’ai souvent pensé à cette visite d’Adamov que j’imagine plus diaphane qu’une sortie de revenant. Ainsi la poussière spectrale elle-même datait. Il ne restait à l’égaré de 1997 qu’à trouver Lecomte en deux tomes, à la « B.U », entre deux vols et deux rachats. Plus sûrement à la bibliothèque Carnegie où bien plus tard j’ai ouvert en gants blancs, dans la salle réservée aux livres rares, le Miroir noir. Seul le libraire de la « Belle image », rue Chanzy, approvisionnait les lecteurs. Bien entendu au prix fort, à plein tarif, mais après l’impôt Gallimard, vous teniez les trésors. Les transis de chaque génération venaient s’y procurer les deux volumes, Tome I les proses, Tome II les poèmes. Natif de Reims-la-très-plate, j’ai admiré de près la légende, j’ai lu ses poèmes, parcouru les mêmes rues, passé des nuits mémorables rue Hincmar où habitait la famille Lecomte, tourné autour du même Sphinx, surnom donné par Lecomte à la cathédrale incendiée par les Allemands en 14. Le plomb fondu, dit-on, giclait par la gueule des gargouilles, et vue du ciel, une immense fournaise dessinait une croix de feu. Depuis la Grande Guerre, Reims rebâtie n’a jamais revécu. Jamais vraiment. Tout ce qui vit, à Reims, se faufile et presse le pas, embué dans la teinte sourde et mauve d’un ombrage funéraire. Un perpétuel et imminent couvre-feu y maintient la vie à voix basse. Un hologramme d’éboulis et de pierres éventrées double le centre et sa cathédrale, sa ruine maîtresse dont les réfections augmentent la gravité gothique d’une raideur embaumée. Les décombres ont leur ténacité propre, leur physiologie, plus encore ceux d’une ville rasée à l’obus. Leur fierté dentelée et indéchiffrable ne disparait pas, ne se laisse pas engloutir. Pour des ruines de cette classe, vous pouvez toujours rebâtir ; l’air et la lumière, eux, ne se laissent pas assainir. Le déblaiement puis le remplacement des ruines par des façades neuves n’en déclenchent que la mise en limbes, cette manière d’encens toutes saisons où Reims paraît le dernier avant-poste civilisé avant le Grand Est. Comme l’a dit Céline, qui pouvait inclure la Champagne : « après Nancy, c’est la Russie et les plaines sans fin ». Né de ces limbes, Lecomte est l’enfant des ruines, le féérique-né de la pierre concassée. Je le vois tel : enregistré, certes, sur les registres d’état civil, mais plus intangible qu’un feu-follet à la crête des gravats, fugueur des limbes, envoyé des catastrophes, étrange consolateur des ravagés, ravagé souverain lui-même, ludion autoproclamé « Coco de Colchyde », drogué à l’os pour demeurer à ce point du « CHASSE CROISE DU COMA. » Drôle et grave, altier et revenant. D’ailleurs, Lecomte édicta lui-même la très sévère conjonction de faisceaux, le combinat très serré de grâces et de damnations à l’origine d’un poète. A qui pressent, espère et désespère de la trouver, Lecomte offre une preuve de poésie sans rivale. Dans la verticale des vers empilés, une maturation de vocables polis à l’angoisse dresse en totems l’extrême en personne. Dans l’ordre du poème en vers, dans le creuset suprême où le genre prend son excellence, les fatrasies de Lecomte arment le modèle-type d’une verticale de choc, d’un moulage d’ogive parent de la stèle, mais plus lourdement gravé dans la nuit archaïque du rêve sans nom que Lecomte nommait l’avant-naître et que les philosophes énoncent « l’antéprédicatif ». Le hurlement né de toute vie qui se découvre à vivre, Lecomte en fait l’apanage de ses poèmes. Lancé ou plutôt repropulsé dans ce monde des « prestiges », l’homme-poète y embrase sa poudrière d’avant-naissance. Une permission est donnée, dans ces démonstrations de puissance, pour rêver de près à la possibilité d’aller et venir par-delà la vie et la mort. Les poèmes de Lecomte offrent l’assouvissement d’un désir jusqu’à eux seulement pressentis. Ils ne brouillent aucune piste et ne se retranchent pas dans les vapeurs du genre pour esquiver le moment de l’impact. La pointe bouleversée, la commotion inédite et raréfiée, localisée et parcimonieuse, dans l’écrasante majorité des poèmes de tous les temps, Lecomte en fait un roulis compact, un feu nourri sans relâche. Le niveau conditionnel de la grandeur poétique est posé, de l’éblouissement en deçà duquel poème et poésie, nommés à blanc, perdent leur nom. Avec « Sacre et Massacre de l’Amour », avec « L’Énigme de la face humaine », ou « Cristal d’Ouragan », Lecomte a donné l’étalon de l’avalanche bouleversée, qu’elle soit brève ou à flots, et l’exemple du maniement des gigantismes. Du dynamitage fastueux et orfèvre, du cri articulé sur la page aux marges bien dégagées pour le tir. A côté de ces verticales noires aux syllabes inimitablement fuselées, il est devenu hasardeux, en poèmes, de minauder. Sur un papier devenu marbre fumant, je ne sais trop ce que beaucoup, d’innombrables lecteurs et auteurs de poèmes, continuent de nommer poésie, mais je n’ai jamais rien vu de semblable dans l’ordre du « lyrisme d’écorché » dont Artaud qualifia la poésie de Lecomte. L’explosion née des vers saturés dans leur embardée se voit peut-être faire, çà et là, du style, de la concurrence littéraire, de la véhémence de concours, mais dans la poussée, Lecomte parvient à une échappée sans pareil. Tandis qu’il se plaît à percuter les mots superbes qui s’appellent, Lecomte accroche une démesure, accomplit un saut d’échelle et de paradigme reconnu au luxe de ses reflets sombres. Ces éclosions miraculeuses et denses, ce goût pour la force comprimée des vocables dont le télescopage libère et décuple les plus rares rayonnements, voilà l’exercice fiévreux et tendu en lequel je reconnais le poème. Une vraie dépense de lecteur naît de la fréquentation de Lecomte. Depuis dix ans, peut-être plus, j’ai laissé sa mémoire au repos. Non que j’en néglige le souvenir, mais je m’épargne le coût spécial de sa lecture. Car il en faut de l’exaspération et de la peine, de l’inconditionnelle et de l’immémoriale, pour lire ces cartouches saturées, pour les lire à l’exacte pointe de la nuit où elles demandent à être lues ; plus de volonté et d’énergie encore pour y retourner sans jamais s’éloigner de leur ligne de front. Il y faut même quelques témoins, quelques co-découvreurs eux aussi embrasés. Entrés dans ma vie pour partager ces heures spéciales décrochées de toute contingence, riches heures vécues aux tournants de poèmes où une majesté élective s’adresse personnellement à votre cœur soudain redessiné par ses meurtrissures les plus fidèles, ces compagnons ont disparu quand les pages se sont refermées. Étudiants sans soutien, rêveurs inutilisables pour les sociétés terrestres, leur destin s’annonçait compliqué et la persévérance dans la voie ouverte par Lecomte, création tout azimut et consumation d’une manière ou d’une autre, promettait une vie en mèche courte dont chacun a préféré s’écarter. Lecomte est ainsi devenu une contrée somptueuse et invivable dont ses lecteurs deviennent les vétérans. Par-dessus l’épaule, une terrible unité entre le visage et les textes nous accompagne. Le visage de Lecomte est l’étrave de ses poèmes. Son regard bistre et ses cheveux plaqués aux tempes, une fois dans l’œil du lecteur, fanatisent sa lecture. « Le Prophète » ne se lit pas sans le filigrane des traits de Lecomte. Ses poèmes possèdent l’art d’une décollation fantomatique, d’un feuilletage en œuvre des traits de la face, de dénouement final dans le tracé d’un visage. Ainsi les poèmes de Lecomte ont-ils une façon de regarder en face avec des yeux dardés depuis des fonds de pages encavernés de blancheur sacrale. Son visage s’avance et bascule en avant, avec les mots, il transparait, inséparable, comme le bas-relief d’un demi dieu intriqué à son nom et à sa devise. A côté des grands poèmes ravageurs à « coups de casse-tête dans le ventre » se dresse la flottille brève des proses armoriant les quatre numéros de la revue « Le Grand Jeu ». Mon préféré les excède et les devance ; Lecomte y a planté son drapeau noir, tout en haut de lui-même. Sa mort triste elle-même ne le hissa pas plus haut. Cette prose écrite en pleine possession de ses moyens, Lecomte l’a ouvragée sur un mode très spécial, sur la corde raide d’un signe pour lui aussi électif que distinctif d’un cœur humain : L’ADMIRATION. Lecomte, monté sur le vaisseau puissant de son admiration pour Rimbaud, signa ce chef-d’œuvre : « Après Rimbaud, la mort des arts ». Titre et propos pratiquent une échelle de fulgurance inconnue, un foudroiement au ralenti qui, visant au but en une fois, n’oublie rien. La hantise de beauté et de son bouleversement décisif, par acharnement, par torture à la finesse, culmine à un paroxysme d’intensité qui ressemblerait trait pour trait à la forme la plus fidèle que la bonté pourrait prendre si elle se risquait à en prendre une plutôt qu’une autre.

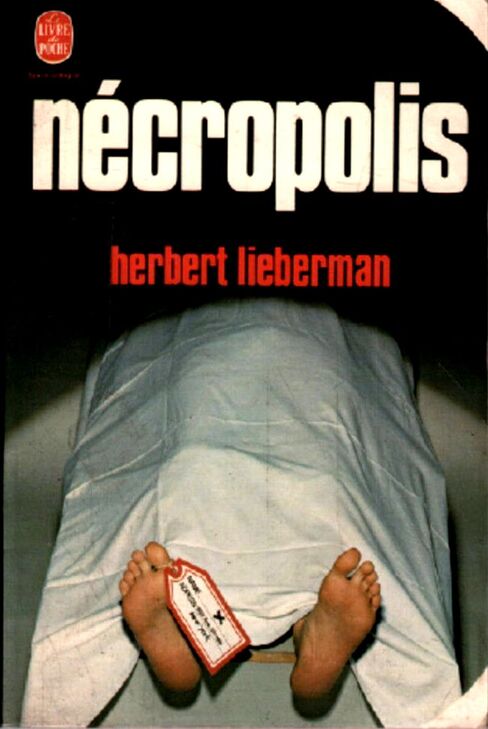

Longtemps, le roman d’Herbert Lieberman, Nécropolis, ne fut qu’une couverture, l’image d’un texte dont je ne savais rien. Le nom de l’auteur aux syllabes bien sonnées, le titre âcre et intimidant, et surtout la photographie explicite en première de couverture : les pieds d’un cadavre à la morgue, recouvert de son linceul, portant l’étiquette d’identification à l’orteil, signaient le statut grinçant d’un livre infiltré dans les familles, accédé à ce rang improbable des romans lus « par tout le monde », c’est-à-dire, en 1976, par les maris en cravate après le bureau. Le roman rutilait noir entre les classiques défraîchis, les volumes pesants, les spécialités en dix volumes reliées cuir, les briques jaunies d’un encyclopédisme daté ou d’une pédagogie d’après-guerre. Nécropolis tranchait par sa vindicte, plus froide et vénéneuse que provocatrice. Aperçu à neuf ou dix ans au pied des immeubles, dans des caisses abandonnées ou sur les brocantes, le roman lâchait son timbre de gong. Un grondement sinistre évocateur de sous-sols et de prophétie lugubre, doublé d’un halo médical, lui-même précurseur de l’odeur phéniquée, forcément mêlée à une autre, grasse et insinuante. La couverture condensait un mystère tentateur de réalités choquantes. Je sentais son taux élevé de propriétés dérangeantes, de celles propres à susciter le sentiment vague, pénétrant et durable, de l’appréhension. Je l’appréhendais dans les deux sens du terme, à distance. Il toisait les lecteurs, les haranguait à la menace, par son calme noir et glacé. Son titre cinglant jaillissait de la couverture et mordait le regard.

Le joyau malfamé, patiemment, me donnait rendez-vous. Le titre finit par disparaître des cartons, des éventaires, évacué des caisses où les familles l’avaient jeté plutôt que remis dans le circuit. Deux décades au moins l’ont relégué à l’oubli, déteint son éclat clandestin, avant que son venin typé n’ait refait surface. Je cherchais déjà, et je cherche toujours, des textes hybrides, des chemins de traverse dans les genres consacrés. Nécropolis me revint en mémoire comme une promesse d’ouvrage échappant à son genre déclaré, débordant ses codes et ses cadres. Ainsi, je n’ai lu le texte que quarante années après les frôlements d’enfance évoqués plus haut. Depuis la fin des années 70, les séries et le cinéma ont fourragé dans le domaine médico-légal au point d’en faire un secteur ouvert au public ou tout comme. Le roman de Lieberman, lu après cette déferlante, aurait pu en pâtir, teinté d’une apocalypse démodée. D’ailleurs, le héros du roman, le professeur Konig, légiste new-yorkais, a dû fournir l’un des modèles de cette veine surexploitée, dans le polar, où le médecin supplée l’enquêteur. Or, le héros de Nécropolis, indissociable de l’atmosphère new-yorkaise des années 70, violentes et suantes comme une cale labyrinthique entre les tours et les no man’s land, possède ce grain de stupeur tendue d’une exploration pionnière, d’un arrière-goût de « première ligne ». Une chape d’angoisse, concentrée sur Konig, se répand à toute chose. Une ambiance d’acouphènes, de froissement textile exagéré, d’excès blafard, de pression névrotique dans les taches et les relations, donne à Nécropolis un relief accusé, un tempo à cran, qui tient le roman à l’écart des stéréotypes. Beaucoup mieux que dans mon souvenir très dilué de « la trilogie de verre » de Paul Auster, Lieberman restitue l’insomnie identitaire de New-York. Texte classé et primé dans la catégorie policière, Nécropolis déploie une richesse d’arrière-plans et de lignes de fuite où les gouffres aventureux de la ville, ses grottes à charpentes sont données à sentir. Lieberman trouve le point d’accord entre la mélancolie de son légiste et la nuit naufragée dont NY est le perpétuel sous-titre. Si je passe la comparaison molle entre l’autopsie des fondations d’édifice et celle des cadavres, il n’en reste pas moins que les effets de rue et l’évocation des bâtiments qui les bordent donnent un puissant relief organique à la ville. Dans Nécropolis, les débris anatomiques de chair, d’acier et d’asphalte, plus ou moins volontairement égalisés par Lieberman, reluisent d’une vie seconde, pris dans une résille électrique, une vaste turbine qui galvanise sans distinction le mort et le vif. La Nécropolis de Lieberman donne l’idée d’une embouchure du Styx mais en double sens. L’air noir et somnambule fusèle les allées et venues d’une dérogation béante à la frontière du vivant. L’abîme y bat du clapet. Liebermann paraît réussir une levée en coupe de NY, sa radiographie déjetée, le tableau artiste auquel ils aboutissent, sans peut-être l’avoir voulu, je veux dire, sans l’avoir voulu autant. Non que Nécropolis constitue un long poème de New-York, mais sa masse électrique parcourue de sirènes, ses hangars béants et immeubles désaffectés, ses taudis complexes qui l’approfondissent d’une termitière sans cadastre, Lieberman en dresse les arches véhémentes et les carcasses fossiles. La nuit fait sa patine des ossatures mal nettoyées, des supports à lampe-torche et gyrophare, nous entrons sous l’influence d’une note sourde annonçant un monde intermédiaire. Je pense au hangar le plus lépreux de l’enquête, cette nef de suie aux grincements de temple sans nom dédié à la perdition ; mais aussi à cette berge, ce marécage sous les ponts où remontent les restes envasés des victimes. Mais ces trouées ne font pas le roman ; Lieberman n’y va pas, du moins pas carrément. J’imagine son éditeur, ou ne serait-ce que l’ombre tutélaire des affaires, penchés sur son épaule, le dissuadant d’ouvrir en grand les dessous new-yorkais. Les personnages de Nécropolis chancellent aux lisières, ralentissent au pied des galeries les plus noires. Ils s’avancent, s’exposent à des radiations de ruines fraîches, pleines de poutres et de rivets, s’arrêtent au milieu de stalactites inédites, mais ils n’y basculent pas en entier. Ils gardent l’uniforme et les réflexes de la surface. Cent mètres plus loin dans les souterrains ou les étages sans lumière, dans les tanières au fond des éboulis, les annexes condamnées du métro, et le genre littéraire du roman, policier et hybride, le polar poétique passerait à l’éblouissement, à la pulvérisation des assises liées au genre. Nous passerions au non genre, nous dépasserions les offices et les rubriques, le cahier des charges. Soudain, nous passerions du polar audacieux à la ville traversée ; au foudroiement rétrospectif retracé et gainé par l’accélération des mots. Nous en serions alors, d’un coup, au reflux de force sur la page ; au broiement rythmique de l’homme dans la ville, tel que Jacques Prevel en a recabré en vers libres les éclairs. Le lecteur effleure, dans Nécropolis, les fonds organiques d’une civilisation régressée à ses piliers rugissants. Ce sont presque les sous-sols antiques de New-York atomisé découverts dans La Planète de singes. Cette régression cyclopéenne ouvre sur le monde de la rencontre mise à nue, sur la plateforme inattendue, grésillante d’éternité et de retrouvailles imminentes ; là où l’heure sonne de trouver la formule, d’articuler en gestes et en regard la juste et définitive étreinte. L’intrigue seconde, qui à rebours devient la première, en vient à cet abîme de gravité. Car le père recherche sa fille. Elle a disparu, sans que le père sache si sa fille est morte quelque part ou si elle vit retirée. Artiste peintre en rupture de ban, privée d’une mère emportée par la maladie, coupée d’un père toujours absent, abstrait, accaparé voire hanté par les corps assassinés, leurs débris humains repêchés par la police criminelle, la fille donne au mythe urbain son héroïne la plus reculée, la plus transfuge entre les deux mondes. Cette jeune femme introuvable, que son père craint perdue, engloutie dans les bas-fonds, décoche la réponse à la question phare et non formulée « que faire ici et maintenant, une fois née sur la terre ? » La réponse filée, plus grondante que le tumulte new-yorkais, d’un angle oblique plus glorieux que la herse de ses tours, excède de loin les bornes établies du polar : Peindre. En passant, Lieberman s’offre le luxe d’esquiver le portrait « de l’artiste en jeune femme », lui préférant, pour donner plus d’épaisseur à la jeune artiste, une condition radicale et sublime. Lieberman entre dans la matière fébrile, il tient à dire quelque chose, un propos hauturier, impérieux, qui le tenaille bien plus que les conditions imposées par son éditeur. Peut-être s’en veut-il de le vouloir, il veut parler d’Amour. Inaccessible, introuvable, la fille de Konig ressemble à un pur extrait de New-York, au détachement volatile d’une divinité tutélaire envolée d’un très haut fronton. Le seul tableau trouvable de la jeune femme, levé en son absence et en son nom, semble avoir été soufflé, embué plutôt que peint. Le tableau, suggère Lieberman, est d’un abandon magistral. Il ne claironne pas l’écriture audacieuse, la provocation bizarre d’un stylé né à New-York. Le tableau est un ciel, et il reprend ce motif maître à zéro, comme si le paysage n’avait que très peu existé jusqu’alors en peinture. La jeune Konig en revient à la terre inondée de soleil. Vu par les yeux du père, le tableau s’allume pour lui, il l’attendait pour rayonner à pleins feux. C’est uniment un couchant maximal, en altitude, et un autoportrait transparent, un apaisement grandiose broyé en phosphènes. Nécropolis porte comme un chant second la douleur filiale, des images latentes de naissance, d’enfant jeune sous la lumière précise d’un recoin de saison, les traits saisis dans une image qui perdure et défie le temps, s’obstine à l’emporter sur la razzia des jours et de la séparation.

La première image de Giger, celle qui s’impose, remonte à une anecdote dans un dossier Starfix. Le numéro spécial consacré au tournage d’Alien, mentionnait la présence du Suisse, invité par Ridley Scott à superviser les scènes de sa « créature ». L’artiste-sculpteur, à la pause, intriguait l’équipe par son comportement. En plein été, sur l’un des talus herbeux bordant les studios Pinewood, blême, le cuir fermé jusqu’au menton, dans la posture de l’homme de Manet, le bourgeois libertin du « Déjeuner sur l’herbe », Giger rôdait à l’écart. Ainsi, certains virent en cet homme réputé aimable et volontiers rieur, une aura trouble, celle d’un olibrius incertain, apprenti-sorcier vaguement ogre par sa mine joufflue et ses yeux globuleux. Le lugubre surfait et la froideur surjouée du Suisse n’ont pas dû manquer d’agacer. Un agacement toutefois doublé d’une énigme, d’une gêne persistante, d’un courant froid excédant le folklore gothique et les simagrées de messes noires auxquelles la personne de Giger ne se rattachait qu’en surface. Car malgré les oripeaux, la posture et les malentendus de la timidité, l’oiseau rare ne se laisse pas confondre. Ce profil de loustic, de numéro profondément singulier n’a jamais dévoyé l’œuvre par une appartenance de l’artiste à des codes bien trop étroits pour l’envergure de son art. Reconnaissables à un style grouillant et géométrique qualifié de « biomécanique » par leur créateur, les peintures à l’aérographe de l’artiste attestent la fermeté et le fini d’un art visionnaire, assurément, mais d’un univers graphique, surtout, dont Giger fut le maître. Le sfumato inimitable tiré des plus fines buses de l’aérographe, ce stylet électrique échappé d’une console de dentiste, distribue aux lignes et aux motifs une texture de gelée vaporeuse à quoi rien ne ressemble en peinture.

Mais d’abord, avant Giger et sa main d’œuvre, ses tableaux, au premier regard, pénètrent en force les sens. La tonalité sinistre de l’univers, l’imagerie crue se jettent au regard dans une mêlée sensuelle et ombreuse de fastes inconnus. La première impression, impériale, se double du repérage révulsif de détails cruels, salaces ou organiquement aberrants. Giger a notamment inventé d’horribles bambins en série, génération ratatinée et aveugle d’enfants nés de la bombe. Nés sans mère, comme germés des gravats irradiés, entassés en couveuse ou en attente qu’un officiant les extirpe d’un coma artificiel, les têtes boudinées des « Enfants nucléaires » de Giger, si l’artiste les déclare mutants de l’ère atomique, rappellent aussi bien une version aggravée du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, que les soldats américains annoncés par Antonin Artaud, armées de clones levées à force de prélèvements séminaux. Mais Giger excelle davantage dans une manière affilée, élancée, courbeuse et longiligne, dans la criblure de fines aspérités où anatomie et parois font corps. La chair, sa rondeur et ses renflements, prennent chez Giger la consistance biomécanique, sans correspondance tridimensionnelle, d’un métal souple comme le cuir et transparent comme une gemme. Le peintre suisse cisèle le rêve d’une anatomie développée où carcasses, veines et tendons en leurs lacis et réseaux, appellent toujours d’autres rouages et une frénésie tortillarde parente des luxuriances équatoriales. La saturation organique de cette métallerie osseuse aux souplesses d’anneaux, cherche la sortie en des enchevêtrements d’exosquelettes à têtes d’hydre pratiquant l’auto-copulation ou raccourcissant le cycle de la vie et de la mort en une brève chaîne viscérale. Conscient sans doute, que ses tuyaux et artères ne menaient nulle part, Giger leur a inventé des emplois, des raccords d’organes, des majestés cérémonielles. Une viande majestueuse, métal dur et ductile, singe en nœuds et pénétrations des architectures sexuelles, de vastes palais ou galeries bâtis sur des copulations démesurées et perpétuelles. La poche et la membrane y prennent la beauté spectaculaire des vues d’autopsie, mais sans le désordre du sang. L’artiste biomécanicien pratique l’art vertébral de monstres inventés en coupe, exauçant au passage l’un des plus entêtants désirs d’enfance, celui d’ouvrir les peaux, les poches, les parois des jouets pour accéder à l’intérieur et y vérifier un secret : celui du dedans. Giger résout à sa manière peinte la dualité de l’intérieur et de l’extérieur, cette vieille lune atomisée par toutes les violences du XXème siècle. Au gris moiré de bistre et de violet, dans une patine d’acier et de bronze, Giger invente une cuirasse à vif de l’organe, sa palpitation transparente et ses fibres à clairevoie. Ses créatures tentaculaires et glandulaires, agglomérées à des nefs et galeries cyclopéennes aux arches thoraciques grondant à l’arrêt, bardées et ruisselantes, lancent une menace géante. Giger décline en porches et antres faramineux, en grottes aussi vastes que des planètes creuses, des fécondations machinales dont la devise pourrait être : architecte et mandibule. Historiées de trompes et de vulves, les parois murmurent le crime lent et complexe d’un désir assouvi à fond de ténèbres, réalisé dans la totalité de son éclat noir, toujours en circuit fermé, en mode clos et damné. Par les fioritures crantées et les aspérités riches de ses architectures vivantes, Giger invente une texture dont le propre est son très haut coefficient d’exotisme, sa facture de réalité étrangère. La forme torse et profilée de l’os y devient l’unité d’armature d’une géologie aussi aberrante et vivace que plausible, par sa régularité, où le souvenir anatomique se dissout et s’oublie dans une fonction cavernicole et palatine. Les vapeurs et scintillements millénaires, par leur teneur saisissante en lointain, par l’inquiétante étrangeté de leur style extraterrestre, avaient de quoi séduire Ridley Scott pour le décor de son film. Alien célèbre aussi, par son exploit de terreur, la cohérence hostile déjà présente dans l’œuvre graphique de Giger. L’art du Suisse, bien qu’instrumentalisé par le film, garde son charme buté que la mise en décor n’a pas attendri. Si Alien exalte la part criarde de l’œuvre, si le mauvais genre, phallique et à crocs, revient et jure comme un geste irrépressible du peintre, tirant son œuvre sur le versant de l’illustration fantastique, non loin de la B.D. hyperviolente, il n’en reste pas moins que la manière du peintre défie notre capacité à lire ou deviner ses mobiles. Son exactitude maniaque déploie une grandeur sauve de tout levier psychologique ou compensation psychanalytique. L’excitation sexuelle et artistique unifiée, en chacune des œuvres, traduit une extase virtuose, une sorte de kief à main levée, lisible aux traits pacifiés, assouvis et repus du Suisse. Lui que certains nomment « le maître de l’obscurité » et à qui, il y a quelques années, une exposition intitulée « Seul avec la nuit » a été consacrée, œuvrait en effet à des fondations toutes nocturnes, à de pures hauteurs, rêveuses et crénelées, aux schémas de fosse de l’immensité sidérale. Y compris lorsque les scènes de Giger introduisent des corps. Un silence de grands fossiles oubliés enrichit en les brouillant les focalisations sur les étreintes complexes, les béances, et les transpositions de fantasmes. Une architecture toute puissante engouffre dans sa massivité vénérable les lectures trop explicites et anecdotiques. L’unité du décor subjugue les tentatives démonstratives, la part d’intention trop pesante. Dans ces cathédrales d’étreintes et d’entrelacs, une beauté sévère naît d’un geste qui ne se voit plus faire, qui ne s’occupe que de la perfection de ses colonnes grimpantes, de ses arceaux, avec, somme toute, un génie aveugle et bâtisseur d’abeille ou de termite. Le corps humain reflue, certes, récurrent, obsédant, mais selon des modalités strictes d’inclusion : androgyne et autoérotique, il offre son modèle à des coupes de vaisseaux-arches. Les morceaux choisis : cuisses ouvertes, vulve et phallus assortis de têtes aveugles elles-mêmes phalliques et bombées comme des béliers d’assaut, donnent leur élan à l’assemblage des constructions audacieuses. C’est dans ce Kama Sutra de monuments entre eux que culminent les aérographies de Giger. La somptuosité biomécanique magnifie des positions sexuelles devenues des hiéroglyphes très complexes, vénérables par la finesse de l’encre vaporisée. Sur la pente grandiose de ce rendu solennel, le loustic, en Giger, refait surface et ne peut s’empêcher de vriller à la bouche des sylphides, telle langue serpentine, pareille à une foret ou une corne annelée. Le détail salace saborde la ferronnerie d’art ou la corse d’une épice de débauche, dans une indécidable tension entre la finition heureuse et la fausse note qui tient l’œuvre à sa crête vibratoire. Tiraillé par Lovecraft et ses gluances de l’abîme, obnubilé par le mystère de la femme oraculaire, goule et furie, fasciné par l’Egypte, ses tombeaux millénaires et ses momies, Giger met soudain à l’extrémité de ses monuments anthropomorphes, un style de tête orientale, un visage androïde à prunelles révulsées, mi-mannequin, mi-cadavre, spectre dans la ferraille, déesse de conte hindou. Relégué peu ou prou à un original de talent, d’un artiste toqué de la culture pop, Giger ne déroge jamais à un niveau de finesse qui défie le tremblé humain du tracé. Cette sûreté de geste, en sa maîtrise jubilatoire, suffirait à le distinguer comme peintre, et de grande classe. Comment pourrais-je brader l’impression forte éprouvée à mes 14 ou 15 ans, face aux reproductions, assez difficiles à trouver à l’époque, des œuvres si minutieuses et abouties et inséparablement porteuses d’atmosphères stimulantes, créativement stimulantes, c’est-à-dire gorgées de modernité. Le clinquant agressif de cette peinture à l’encre aérienne frayait une voie unique, et mon essai laborieux, à l’adolescence, de cet outil fascinant qu’est l’aérographe, ne fit que décupler mon admiration pour les résultats que le Suisse sut tirer de l’outil et de son maniement délicat, ultra-sensible, à un ou deux centimètres du papier. De cette rencontre entre la caresse vaporeuse et la bestialité froide des scènes, naît le baroque d’une métallerie bi-dimensionnelle où s’accomplit l’un des destins géniaux du contraste. Giger, par le tracé industriel de ses contours et le raffinement ombreux de ses cuirasses, par son excellence dans le dégradé infime, aussi par la mégalomanie vorace de ses structures à nuit ouverte, prend place aux côtés de Piranèse et Tchernikov, ces dentelliers de la mégastructure. --

|

Catégories

Tous

|