0 Commentaires

Le monde entier connaît les « dripping » de Pollock. La peinture, par coulures et filaments, se répand depuis un pinceau manié au-dessus d’une toile. Nul autre geste peint n’est capable d’un tel rendement. Brusque et oraculaire, la projection captive au moins un instant, car un paysage immédiat surgit de ce jet souple ou cinglé. Le dripping fut donc exploré à fond par l’artiste américain. Avant lui, l’artiste ukrainienne Janet Sobel avait pratiqué la « drip painting », pressentant l’énergie propagatrice et le grouillement cosmique des lacis dans ses tableaux folkloriques où fleurs et têtes naïves émergent d’un terroir nucléaire.

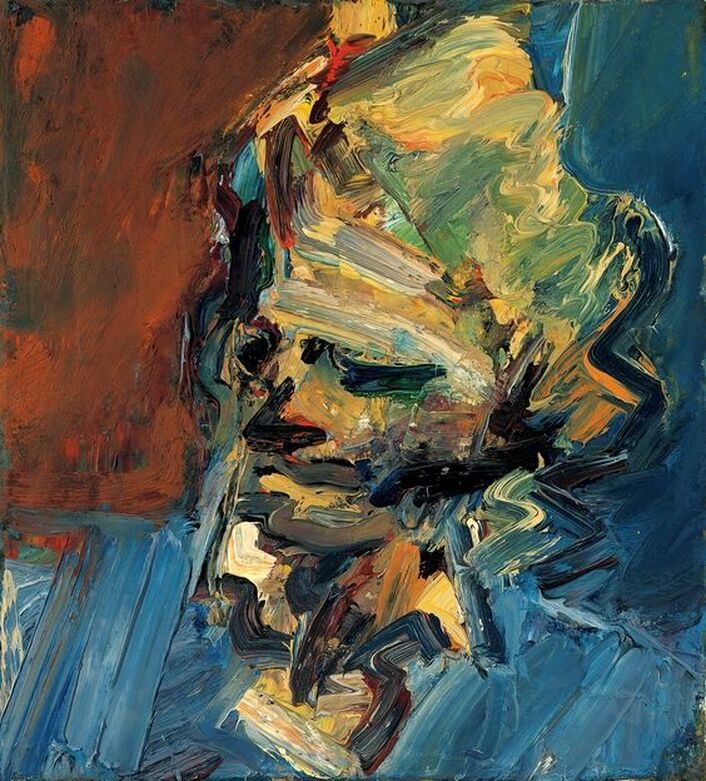

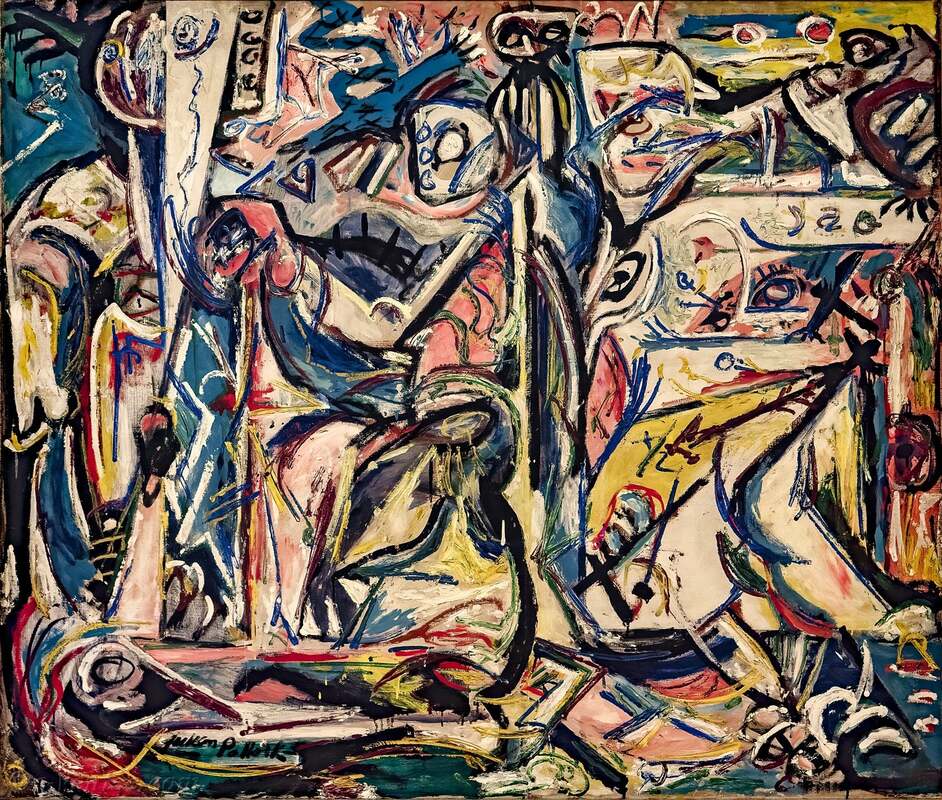

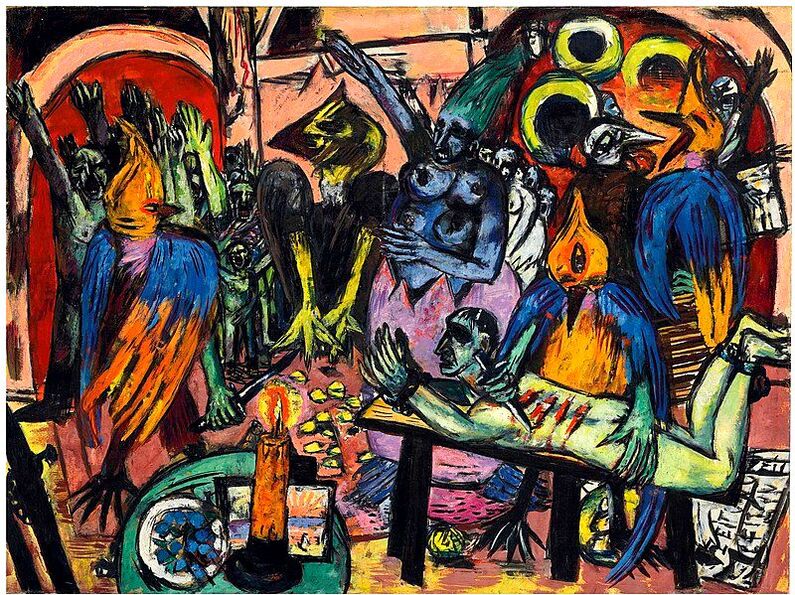

Quelle que fût la gestation du procédé chez Pollock, j’y soupçonne au départ une grande, une faramineuse lassitude, de celles réservées aux peintres quand ils ne savent plus où ils vont, pris dans les ressassements du geste et le dégoût d’une volonté en berne. Ainsi les tempes de Pollock devaient-elles gronder dans une torpeur d’atelier où rien ne se précise, où le recouvrement des images n’est plus visuel mais sonore et lancinant. Le peintre se réveille dix fois, cent fois les bras ballants, l’air concentré et soucieux, à baratter des enduits et des sauces, à négocier des miracles, en passant d’une table à un mur, à s’inquiéter d’une tache, à sortir myope des séances, embué à fond par des scrutations sans fruit. Accroupi comme un singe dans un coin de la grange, il n’est plus qu’un maçon maladroit ratant sans fin un mortier. La modernité, de son œil concurrentiel et rusé, le regarde s’épuiser. Depuis les lucarnes de sa grange-atelier, Pollock regarde le ciel et ses dessins inlassables. En 1945, pour abréger le débat, l’usure des pourparlers avec les cohortes du style, Pollock eut les bras ballants, assez ballants, étirés qu’ils furent par le leste des brosses lourdes devenus marteaux, pour s’ébrouer. Le film de Hans Namuth peut toujours imposer l’image aérienne de l’artiste, de son ballet, presque sa valse de filaments, il ne montre pas la crise préliminaire et les toiles telles qu’elles furent effectivement réalisées. Certes, cette technique à base de filaments projetés, ponctués de nodosités, là où le geste s’attarde un instant, désennuie le peintre, arrache Pollock aux négoces infernaux de la peinture de chevalet. Mais, à même le voile des lacis, il est un fantasme de tuerie où les murs aspergés de sang montrent la giclée et l’arrosage, la projection, l’écriture pulvérisée d’une violence, d’un passage à l’acte, et c’est là que je vois Pollock ; c’est ainsi que je vois le hors champ de sa légende. Un Pollock de vie ou de mort sous l’averse des giclées, en de sombres séances à appeler l’orage au-dessus du studio. J’y vois Pollock lancé, véritablement, dans le seul geste d’art qui vaille, celui d’un contre-sort où l’artiste n’attend plus ; il devance l’appel et se construit un Tombeau vivable, une fosse dynamique où le plein, justement, l’emporte sur le vide, où l’angoisse terrassée est couverte mille fois, des centaines de milliers de fois, par une kyrielle de signatures en forme de flammèches. Pollock n’a jamais été un peintre à chapeau ni un partisan de l’art champêtre, encore moins un peintre des rues, un artiste des villes. Il semble venu d’une colonie oubliée, d’une peuplade du désert, à peine dissociée des cactus et des grands rougeoiements géologiques. Issu d’une lignée élémentaire insolée une fois pour toute, irradiée à une échelle solaire inconnue des latitudes respirables. Le souvenir perpétuel d’un gigantisme solaire et tellurique bout dans la forme même de sa silhouette, une gravité que son corps peine à contenir. Une lumière d’angle divise en oblique sa tête un peu ratatinée. Tout au plus Pollock ressemble-t-il à un peintre juif, à la peine transatlantique d’un Allemand parti à temps et qui rumine dans les ombres portées, par la fenêtre, à la nuit tombée. Mais la race de Pollock n’en résiste pas moins à l’identification. La carrure et le visage de cet homme noir et blanc, cette simultanéité de couleurs et de type se résout au front large du peintre, dans sa forme unitaire de maillet ou de bélier. À tort ou à raison, je vois en Pollock un boxeur au front proéminent, super-welter forcé de se battre, pour cogner à sa mesure, chez les poids lourds. Renfrogné non de la veille, mais d’une damnation antique, peintre d’un vieil ombrage d’Amérique, Pollock est l’indien blanc, le métissé essentiel. Migrée à New-York, sa peinture restera de désert et de canyons. Elle puisera dans cette réclusion raffinée, dans ce rabougrissement d’échelle, sur la côte Est, les complaisances d’une hargne féconde et les pâleurs inspirantes de l’inadaptation. Si l’Américain se fit un nom, il n’eut guère à se faire un visage, il l’avait déjà. Rehaussées par les photos et les films de Hans Namuth, les peintures de guerre appelées par le type noir-albinos de Pollock clignotent et refluent sur le visage du peintre. Car une note cruciale s’efface dès que l’on détourne les yeux de Pollock. On serait en peine, en voulant dresser son portrait-robot, d’en restituer la note basse, le gong. Rien mieux que les gestes de l’artiste arquebouté sur ses grands formats ne chorégraphie l’idée que l’on se forme de ses traits et de sa personne intégrale. Même quand l’objectif croise sa face, l’emblème indéchiffrable ne se laisse pas éclairer. Une tête d’indien fripée occupe ce semblant de face européenne. Des reculs effroyables dans l’immémorial et le géant roulent sous les arcades du peintre. Pollock a l’anatomie d’un génie noueux, teigneux ; la silhouette d’un muscle entier en forme d’homme, fait pour bouger sacré, se mouvoir sacral, mais sans autre totem que des visions d’aigle à refaire, sans point fixe ni fossilisation idolâtre. Pollock ne fut pas l’enferré que l’on pense dans les mailles du « all-over ». Au début des années 50, plébiscité pour sa trouvaille bien lisible et internationale, il revient à la figure, et sut, en peinture, ne jamais dormir tranquille. Pour se défaire de l’écœurement de soi-même qui toujours menace, il regardait avec envie les peintures de quelques outsiders, des amis proches de sa veine, mais des peintres plus gourds, comme Alfonso Ossorio qu’aujourd’hui on rangerait au vide-grenier de l’art brut. Ce regard de travers, tout d’envie poisseuse, tient Pollock dans sa fièvre. Sa peinture ne voulait pas s’établir et sécher au fond d’un filon. Si elle ne voulait pas tout rafler à la fois comme on serait tenté de le croire, née d’un artiste qui fut à la confluence de l’expressionnisme abstrait, du primitivisme et du surréalisme, fils de Picasso, de Masson et des muralistes mexicains, elle exigeait en revanche de ne pas se reconnaître au matin. L’intransigeance est en feu dans cet homme-juge de ses propres flamboiements. Quand je pense à Pollock, les mêmes toiles reviennent, et celles non vues et sans doute non peintes qu’elles suggèrent. Je veux parler des toiles « indiennes » de Pollock, celles où la saturation des influences n’atomise pas les images inventées par Pollock mais les révulsent, en soutirent des monstres, c’est-à-dire des beautés neuves. Les deux tableaux de "Femme-lune" ou encore "She-wolf", à ce titre exemplaires, tirent littéralement des images aussi puissantes qu'imprévisibles. Il y fallait du totem fantasmé, du totem aberrant où le surréalisme mexicain coïncide avec les totems des tribus d’Amérique du Nord. Ce ne sont là que des indications, des flèches attrapées au vol du geste et de la composition, des phénomènes plus magnétiques que clairement prémédités. Picasso, avec ses tauromachies et ses minotaures, sa ménagerie cubique de "Guernica" et son primitivisme semi-cubiste des"Demoiselles d’Avignon", n’a pas ouvert le chantier à lui seul. Il serait plus juste de dire qu’il est tombé sur une vaste clairière où les peintres n’ont pas fini de s’accrocher à l’échine angulaire de centaures à collectionner en peinture. Le bestiaire d’une aube du monde attend les peintres au détour des plus longues tracasseries d’atelier. Voilà le genre de pensées torves auxquelles devait s’adonner Pollock, quand, après les grands dripping à Musées, il en revint aux mutants, aux thorax et aux membres qui repoussent spontanément aux quatre coins de la toile. L’imaginaire macéré des peintures des années 40, évoque une peinture de l’avenir telle que la pratiquent les peintres en fin de vie, ( je pense à "Circoncision" et à "There were Seven in eight" ) lorsqu’ils atteignent à cette maturité qui ressemble à une victoire à l’usure, j’allais dire au mérite. Quand le peintre en est à la dix-millième destruction des pièges qu’il se tend à lui-même, à l’énième dynamitage de ses manies borneuses, il lui vient des valeurs de vin ancien, de vieil or suppurant des valeurs ruisselantes et inespérées. Telles m’apparaissent les sorcelleries crocheteuses de Pollock, peintes aux couleurs franches des totems, de ces couleurs faites pour le bois dressé au ciel. Un bleu et un rouge de pigments à tipi entrecroisant les droites d’une architecture hybride où toute figure avalée dans les poutres exhibe la structure, l’ossature d’appartements cavernicoles. La forme des totems ou des entités advenues dans le dessins, elles, ont la complexité et la sophistication d’un désir assouvi de haute lutte, elles représentant une excitation en équilibre, pour ainsi dire surprise en flagrant-délit de matière échauffante, encore dans les gonds de son moulage. Face à ces écheveaux de bêtes aux jambages de lettres, où la peinture, en tant que principe régnant dans l’arène du support, appelle l’étreinte perpétuelle et explosive de la courbe et de la droite, (élevant une gamme resserrée de forme en croix, notamment ces variantes en X et en Y à d’incroyables piliers d’énergies, motifs et ornements à la fois rayonnants et fermés sur leur énigme), le peintre possède un coup d’avance sur le rêveur. Entre 83 et 87, un principe rieur, toute saison, régnait encore sur la vie des Français. Les attentats et les catastrophes eux-mêmes n’en prenaient pas le contrepied. Intermèdes de l’excitation générale, agissant sur les nerfs par dépêches criardes, outrances sévères montrées en force, drapées dans le reportage, ils ne juraient pas dans le décorum. Prises sans filtre à la panique et la bousculade, les images interdites au grain vidéo saturant les roses, à la fois hurlantes, astringentes et maussades, lâchaient une sorte de lascivité hasardeuse et d’expérience mal contrôlée, de la famille d’un Grand-Guignol pour élite dégrisée. Récemment passée « à la couleur », la télé raflait déjà les suffrages que l’on sait, mais les programmes étaient suivis, pour ainsi dire, à fenêtres ouvertes, comme la doublure du monde populaire, son extension cathodique. La télé fonctionnait encore comme un poste radio ; un rectangle plus lourd, mais toujours l’antenne. Vous aviez vos parents, vos amis, les oncles et les tantes, et, au milieu du salon, Denise Fabre, Giscard et Roger Gicquel. Se mêle ainsi pour moi, parmi ces « flash spéciaux » qui, le temps de quelques images, détraquaient le fil des jours, l’assassinat d’Anouar el-Sadate, ou plutôt l’assaut filmé de la tribune présidentielle, au Caire, attaquée par un commando djihadiste à coups de grenades et de fusil-mitrailleur. La ruse des tueurs, déguisés et infiltrés dans la parade, atteignit par l’audace et la redite bâclée du Cheval de Troie un niveau rare dans l’horreur spectaculaire. Au milieu du carnage, un homme presque calme, le bras arraché, semblait ailleurs, assis dans les décombres. La caméra ne filmait rien d’autre, à part les débris de chaises et les éclats de toutes sortes, que le moignon du bras aux lambeaux flageolants. Dans l’ordre des noces entre le soleil et le sang sous le feu général de l’été, l’accident de bus, à Beaune, et les enfants brûlés, jetèrent à leur tour un sacrifice implacable, un traumatisme à l’antique, héliogabalesque. Paris-Match n’avait pas lésiné, outrepassant de loin son fameux slogan du « choc des photos ». Le magazine traînait, cet été-là, chez mes grands-parents paternels, dans le Var ; j’avais monté le magazine et rouvert la double page indicible dans ma soupente. Quelques années après, un autre magazine avait circulé, à l’époque où certaines publications proposaient des cahiers spéciaux réservés aux adultes. Le numéro traitait de l’affaire Sagawa, le cannibale japonais. Impossible d’imaginer aujourd’hui une pareille image reproduite dans la presse. La rédaction avait publié les photos de l’étudiante à moitié dévorée, j’avais voulu voir ce que cachait la couverture du nouveau détective exhibé en travers du « Chasseur français » et de « Marie-Claire », chez ma coiffeuse. Ce n’était pas seulement le cinéma qui était bis et spontanément interlope, à l’époque, mais l’air du temps. La couleur naissante ne jurait pas seulement sur les écrans de télévision, surgissant de sa longue nuit en noir et blanc, elle détonnait dans la rue, mettant la touche criarde aux décors préfabriqués, aux quartiers transfigurés sans effort, malgré eux, en fabrique de la modernité. Ce béton blanchâtre, ces murs très pâles, qu’on aurait cru à la chaux par beau temps, ces murs de bâtiments en chantier dont la mémoire assemble sans différence la poussière de construction et l’éboulis de destruction. Un même syncrétisme de béton estampillé Beyrouth 1982 unissait les quartiers d’habitation, dans ce même enduit mural suburbain et proche-oriental évoquant la farine ou la poudre de riz d’acteurs prêts aux cérémonies sanglantes.

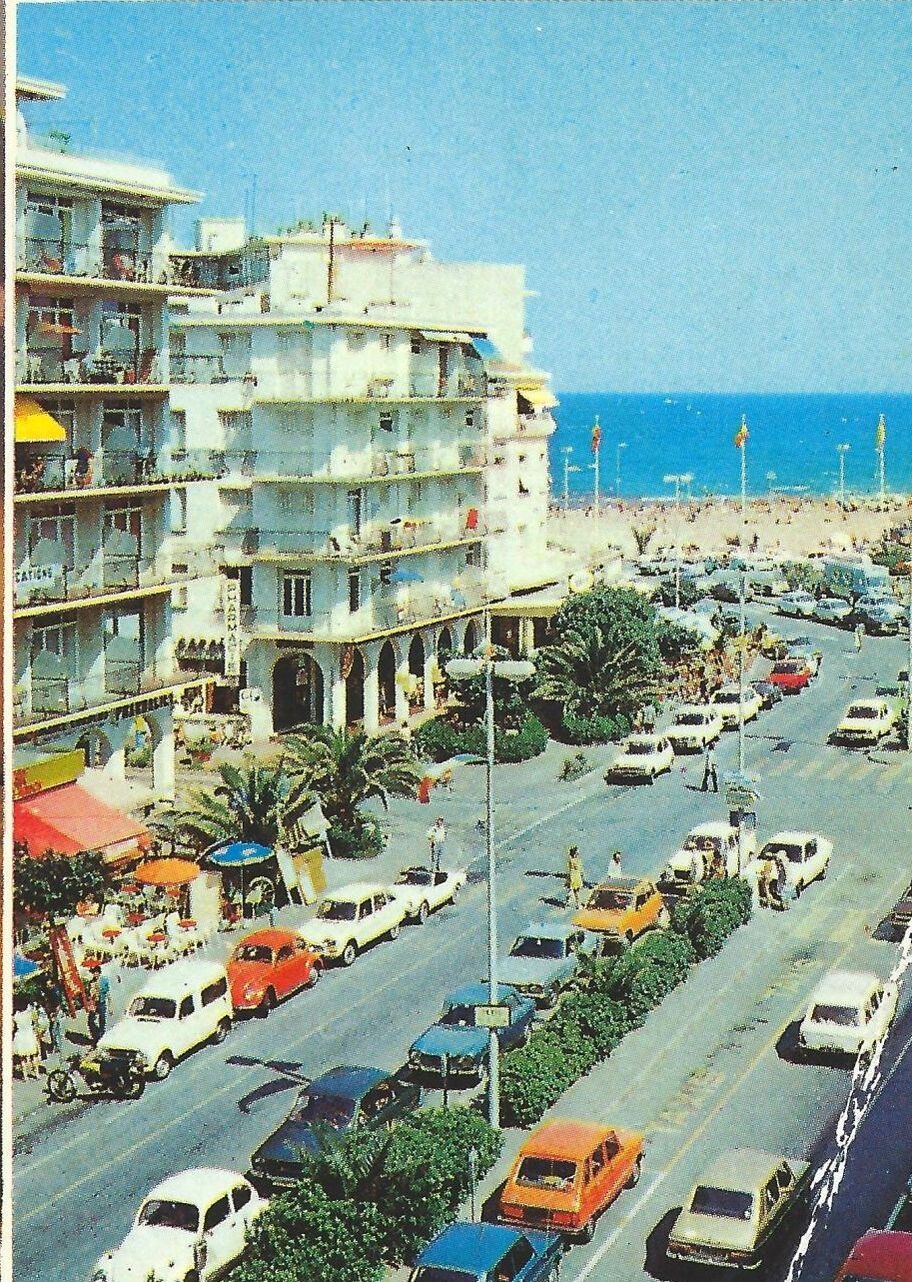

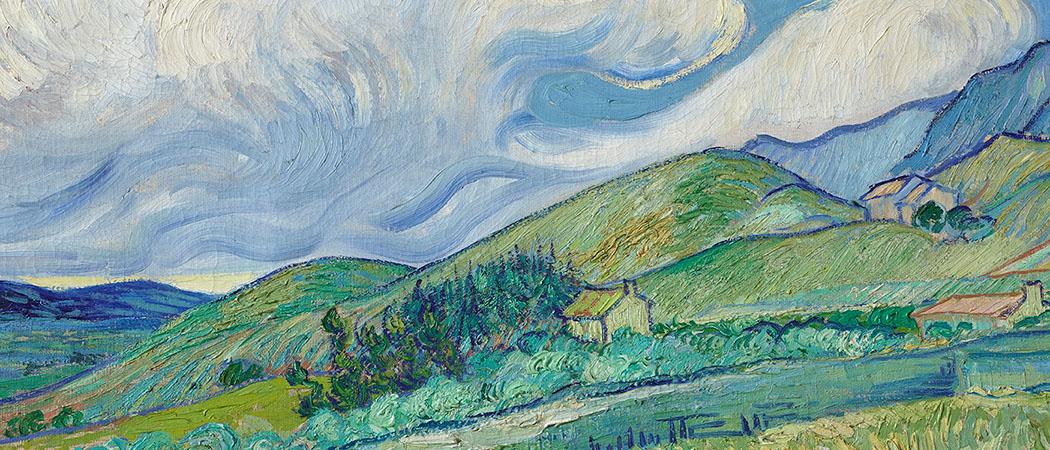

À la même époque, entre 1983, 1986 et 1987, plusieurs séjours de mon passé estival se superposent pour n’en former qu’un. Des amis de la famille nous prêtaient un appartement à Canet, dans les Pyrénées-Orientales. Je dis « nous », c’est encore peu, car aucune branche de la famille, pas un rameau n’oubliait de venir une semaine ou quinze jours, quitte à cohabiter à douze dans 30 mètres carrés, comme ce fut le cas en 1983, dans une bonne humeur de l’été un ton trop haut censée chasser les lourdeurs de la promiscuité. Les propriétaires, eux, ne devaient jamais s’y rendre, ou peut-être en février ; l’adresse affichait complet du premier au dernier rayon. Pour un enfant du Nord-Est, dans les années 70, les souvenirs de vacances à la mer, ces rares souvenirs préservés, eux-mêmes nimbés des prestiges du vague, des ajouts et déformations inévitables, sublimés par l’image cinématographique d’un grand Sud confondu au pays même du cinéma, à son perpétuel studio à ciel, ses romances, ses falaises, ses plages, ses dunes et ses drames, le Sud représente, plus qu’un pays, une récompense irréelle, l’annonce en terre ferme d’un au-delà, une avance sur l’éternité. D’ailleurs, la coutume d’une retraite au soleil, maintenant désuète et inaccessible parce qu’enrayée par la flambée des prix et l’accaparement de la côte par des criminels de tout bord, cette perspective de jadis en disait assez sur l’enchantement que des générations vinrent quérir sur les rives méditerranéennes. Rien n’épuisera les charmes évocatoires de l’arrivée, en train ou en voiture, en terre de lavande, quelque part entre Orange et Montélimar, les flammèches vertes, ifs ou cyprès, créant à elles-seules, dans l’air parfumé, l’annonce d’un pays du bonheur. Parmi ces souvenirs dont l’éloignement dans le temps semble extrait du passé et repris par les rêves, je me rappelle Jean-Claude, mon parrain, venu nous installer dans le train, ma mère et moi, avec nos bagages, pour le retour à Reims. L’anecdote remonte aux années soixante-dix, quelque part en Languedoc, comme un préambule à Canet, extrait de limbes estivales sauvé d’une période reculée de l’enfance. Le train démarre, prend de l’allure en quelques secondes. Jean-Claude saute du train en marche, maman pousse un cri. Le nez à la vitre, d’autres passagers la rassurent : « Il s’est relevé, Madame ». Jean-Claude a fait l’Algérie, il n’en parlait jamais. Le roulé-boulé sur le quai de la gare m’a toujours fait penser à son silence sur le sujet. Le même été, je crois, fut celui de mon premier cirque itinérant, de l’agrégat sensitif où se déclina en balises l’émerveillement teinté d’ocre, de vert et de bleu. La pinède, les sentiers vers la plage, les herbes sèches de la dune, les terre-pleins sablonneux, les cahutes à paella, les paillotes et les canisses, les odeurs et les tapages festifs. Les nuits sous la tente et les odeurs de plastique, au camping et à la plage, l’odeur des matelas pneumatiques, du caoutchouc noir, des masques de plongée à grosses sangles, les tubas à extrémité orange fluorescent. D’autres souvenirs, plus lointains, n’existent plus qu’à l’état de dépôt, de paillettes sensitives intégrées à un fantasme plus sourd, celui de la roche claire et de l’eau turquoise qui toujours se dérobent. Car Canet-Plage n’est pas Ramatuelle. Canet est un modèle perdu. La ville n’existe plus telle que je l’ai connue. Je redouterais, aujourd’hui, entrant dans cette ville rebaptisée Canet-en-Roussillon, de n’y rien retrouver, illustrant le célèbre adage baudelairien : « La forme d’une ville hélas… » Canet se donnait à l’enfant aussi bien qu’à l’adolescent. Lorsque qu’à l’âge de seize ans, j’ai tenu à y passer une quinzaine avec un ami, c’était déjà pour revenir sur les lieux. Les lieux de mémoire d’une station balnéaire parfaite en son genre. Il serait même à propos de dire : unique en son genre. La maquette sut-elle jamais d’ailleurs, combien sa modestie spéciale fut la clé de sa perfection ? Ni immense ni trop court, le front de mer affiche à lui seul le génie des proportions. Depuis le Nord, le « baladoir » dallé par Vasarely s’étend entre une digue pierreuse bordant le port de plaisance, et, au sud, une bande de terre mince où la côte semble diluée dans la mer, vers l’Espagne. Chorégraphiquement qualifiés à le faire, les promeneurs habillent la jetée. Quelle que soit l’heure ou le jour y défile un peuple entre deux eaux. D’un bord à l’autre de la digue, les enfants évoluent ici dans un quart d’heure perpétuel sans parents, tandis que les adultes prennent l’attitude tant soit peu scénique d’une rampe solennellement remontée. Désireux de nager jusqu’aux roches, j’ai connu les délices, me hissant entre elles, d’offrir mon pied aux épines de l’oursin. Plantée de palmiers, la promenade oublie la France. Le motif en pointe de l’écorce et des palmes y est si accusé qu’elle suggère un coin de Caraïbes, un îlot discret du Costa Rica. Au sud, donc, le front de mer se perd vers Argelès, Collioure et les cimes pyrénéennes, dont les cônes évoquent, plutôt qu’une chaîne de montagnes, d’immenses terrils, sombres et triangulaires. Les drapeaux et enseignes : clubs nautiques, RMC et poste de secours, les bannières pour moi énigmatiques de Malardeau dont le vent à coups secs faisait claquer les toiles, parsèment le bord de mer. La promenade assez large et son parapet réfractent la grande lumière. Une lumière sans excès, acquise au beau temps. Les rayons dardent à leur aise, ils cohabitent avec des cohortes nuageuses accrochées aux Pyrénées. Quand l’orage éclate et résonne contre les flancs des montagnes, le soleil ne détale pas, il se cale en retrait et, passés les grondements, reparaît aussitôt. Les façades en bord de mer présentent un éventail d’immeubles de six ou sept étages à la mode des années 70, aux balcons pavoisés de stores jaunes, oranges ou rouges. Les devantures de café, les terrasses des restaurants alternent avec les échoppes et les boutiques à touristes. Jouets de plage, épuisettes et présentoirs à cartes postales ébouriffent le trottoir. En progressant vers la place circulaire qui sans doute portait un nom typique, maritime et catalan, les terrasses s’allongent, les jambes s’étirent, mais les tarifs n’augmentent que très peu. Ainsi, au bout de la promenade s’ouvre une béance : peut-être le « théâtre de la mer », qu’après vérification il convient d’appeler « Place de la Méditerranée », une esplanade blanche où se groupent les estivants pour les fêtes et les spectacles. Là même où, épris de musique anglaise, brûlant de nuitée british, je dus me contenter de Rose Laurens et d’« Africa ». Un casino que j’imagine désaffecté et tourné vers la mer disparaît derrière les étals et n’accueille plus qu’une baronnie empaillée et balnéaire du temps jadis. Le glamour discret de ses revenants rejaillit pourtant dans la semaison raréfiée aux coins des rues de leurs cousins travestis et sophistiqués. Encore en retrait à l’heure des familles et des programmes en plein air, ils piétinent à l’ombre des palmiers, en avance pour l’ouverture du « Podium », discothèque dont l’entrée étroite, aux piliers de tessons argentés, lançait aux yeux trop jeunes pour la lumière noire, l’hymne argenté du fard à paupières. Cette hanse bétonnée où les soirées fourmillent et la nuit se prépare, donne sur le centre, l’artère principale aux allures de boulevard et de place. Quelques hôtels luttant pour un modeste standing y attirent les grosses cylindrées et autres parades de chrome. Il s’en faut de peu que d’anciennes Chevrolet, colorées et rétros, y mettent la touche cubaine. Un terre-plein planté d’arbres et de kiosques sépare les deux rangées d’édifices tout juste plus clinquants : hôtels, restaurants, épiceries. Un ou deux îlots indéterminés, cabines techniques ou entrées souterraines à l’aspect de postes électriques, suggèrent une avant-garde secrète, urbaine et réservée aux édiles, peut-être à un club de chefs catalans. Un cinéma, « Le Lido », orne à point nommé l’une des façades, ainsi qu’un angle d’arrondissement au pied d’un métro urbain. Ici, dans ce prolongement du théâtre de la mer, un précipité chic et urbain pousse à flanc de plage. Quoiqu’ils s’affairent en habits de ville, les passants gardent la mise déboutonnée d’une activité professionnelle immédiatement réversible en vacances, en liesse toujours un peu histrionne, en décontraction marchande et roublarde. À un signe tacite connu des autochtones, tous se rallient à la plage ou aux tables les plus choisies d’une vue sur la mer. Ville à ras-bord de la plage, ville des abords de la mer, Canet charme par un retournement sur soi. La mer n’en prend que mieux sa pleine mesure divagatrice. Canet donne à rêver de la mer comme on y pense de loin, à mille kilomètres ou plus de la Méditerranée. Elle ne se livre jamais une fois pour toutes et incite à revérifier ses teintes. Elle n’est pas bleue, pas de cette gamme bleue Bora-Bora sondée dans les James Bond. Seul le ciel pourvoit au bleu, non l’eau de mer. Jeune, j’ai dû en vouloir à son vert, à sa couleur de rivière ou de fleuve. Faire tant de kilomètres pour une eau d’étang, voilà ce que j’ai pensé, souvent, posant mes yeux déçus sur une mer du pauvre. Il doit exister, dans la gamme des eaux de mer, toute une nomenclature féminine. Si par exemple j’imagine l’eau polynésienne, j’y vois peut-être une oie blanche; différente de celle du cap d’Agde pourtant proche qui à toute force se maquille à l’azur et voudrait qu’on l’adopte, celle de Canet serait la déesse Méditerranée. La mer sauvage du Golfe du Lion, qui parle d’Espagne, d’une Catalogne atlante cachée jusqu’aux récifs des Baléares, celle qui vient et revient humecter le sable canétois. Si la transparence des mers du sud avait ses ombrages, ce seraient ceux de Canet. Jusqu’au sable où elle s’arrête, l’eau de mer, à Canet, garde quelque chose du bleu dur et presque noir qu’elle prend au large. Opaque et toutefois colorée, floue et sablonneuse, elle parle de la mer à recoins qu’est typiquement la Méditerranée. À l’inverse de l’idée reçue selon laquelle la Méditerranée représente une mer d’agrément, paisible et dressée à la villégiature, j’ai appris que nulle autre mer, sinon celle des Sargasses, ne montrait tant d’humeurs et de dangers, sinon de mystères. À Canet, les estivants se baignent dans l’eau fière, à prendre ou à laisser, celle-là même des naufrages et des tempêtes déclenchées sans préavis à l’abri des radars. Elle sent bon, et son parfum de grand large, auquel se mêle les effluves de monoï, sur la plage, ouvre une aventure quel nul milliard de roubles ne pourra jamais s’offrir. Il y faut une narine d’enfant seul qui regarde autour de soi, entre deux coups de pelle machiniques à un château de sable. Jamais eau saline ne m’a paru plus encline à aimer les triturations sans queue ni tête du sec et du mouillé pratiquées sur le sable comme un pétrissement élémentaire, une sensualité à l’ouvrage. Une dense littérature doit exister à propos des illuminations de la plage, des absences, des phases hagardes et quasiment évanouies sur le sable. Nul autre endroit n’offre ce poste terrestre où il devient dynamique de ne rien faire. L’ennui, au premier chef, devient l’allié des semaines, des mois à venir, l’homme étendu y désenfouit ses points cardinaux. Avec le soleil, c’est l’imagination qui afflue. Dans le regard qui perce au-dessus de l’épaule, quand étendu sur le ventre, l’on hésite à ouvrir ou fermer l’œil, s’entrouvre la dimension d’une répétition éternelle ; jamais nous ne sommes plus abouchés au précipice d’être né. Le soleil ne brille pas seulement, il vient d’inonder la dernière fosse à ténèbres. À Canet, il revient à la mer, à l’eau de mer que j’aime sans recul ni marée, de pratiquer ce « sur place » écumant dont le roulement, par temps mauvais, plaque ses vagues teigneuses. Les faces-à-faces avec la mer, à Canet, que l'on ait parcouru mille kilomètres ou plus, si l’on est Allemand, Hollandais ou Suédois, pour la rejoindre, se mettre en face et se confronter à l’énigme de sa beauté, ne se rend jamais. La bande de sable elle-même, plutôt étroite, forme un ruban où le simple fait de se tenir, debout, allongé ou dans la posture qui vous plaira, est un privilège intense dont la réalité scintille dans la caresse complexe du soleil marin. Muni d’un masque et d’un tuba, nageant quelques mètres sous l’eau, à vingt mètres de la plage, j’ai aimé n’y trouver qu’un sable uni, gondolé et ridé, ici et là, de quelques motifs ondoyants. Le seul regard jeté devant soi, où l’eau se brouille, contient autant de menaces, d’imminents surgissements qu’une exploration d’épave par cent mètres de fond. À douze ans, en 1983, je sentais sourdre, de partout, des merveilles brutales. L’appartement affichait complet. Du désordre de la cohabitation, je retiens les sorties en solo, en fin de matinée ou d’après-midi. Le premier des haut-lieux de Canet, je l’avais sous les yeux, à chacun de mes mouvements. L’établissement singulier jouxtait notre appartement, – rez-de-chaussée d’un bâtiment lui-même collé au grillage haut, presque aussi haut qu’un grillage de ménagerie, d'un camping municipal dont j’aimais le fouillis deviné à travers les arbres –. La gargote dont je veux parler, située en face de notre bas-immeuble, s’appelait le Scoubidou, ou un nom équivalent, bâclé et falot. Son identité forte, elle la devait, à ce qu’on disait, à la cuisine du chef, sorte d’ogre que personne ne voyait jamais, ou rarement, quand, à ses clients, il faisait l’honneur de venir brailler à l’unisson des fumets de sa cuisine. Il s’agissait d’une sorte de taudis de bois, d’une entrée de ranch ou d’un puits de mine à l’horizontal. La structure de planches appelait, plutôt que des clients, des menus et des tables dressées, des têtes de chevaux renâclant dans leurs stalles. Personne n’y entrait sans se pencher d’un air inquiet. De la fumée sortait au loin de l’amas de planches, émanations d’une rôtissoire à défier tous les contrôles hygiénistes du globe. Je n’y entrai, par fascination, que très tard, y commandant un boudin blanc. L’on me servit un boudin noir, et l’ingestion fut indiscutable. La réputation du lieu ne faisait aucun doute, la taverne ne désemplissait pas. Le lieu devait répondre au goût du public pour le frisson préhistorique ou pour les atmosphères saucières d’un antre de l’ogre authentique. Lors de mes premiers séjours, je longeais l’endroit à tout moment de la journée. L’endroit couvait toujours, il chauffait nuit et jour comme une usine à frites ; les viandes et le reste, le personnel et la faune infigurable de la cuisine, le tout transitait par je ne sais quel invisible arrière où se tramaient d’impondérables vies privées autour du dragon à toque blanche. Toujours est-il que l’assemblage de poutre rondes, de planches et de rondins qui formait l’entrée reste à mes yeux la plus parfaite métaphore d’un maître des lieux dont je ne vis jamais la tête. Je ne sais comment j’avais su convaincre ma mère de m’acheter un t-shirt du groupe Iron Maiden, dont je ne connaissais pas la musique, mais dont la demoiselle de métal m’effrayait et m’attirait. Au début, je peinais à l’assumer. Je l’arborais à moitié, j’hésitais à paraître avec, je n’en revendiquais qu’une partie de l’imaginaire. En vérité, la figure agressive me rappelait une figure vue en cauchemar, à l’époque où nous vivions à Croix-rouge, à Reims. Le style du dessin, sa référence aux comics d’horreur me plaisait. Ce t-shirt reste attaché pour moi à ce séjour de 83, sa face horrible au design stimulant en nouait l’intrigue. Je portais le programme des vacances à même le torse, non sans une espèce de gêne où je sentais l’écart entre ma réalité et ce symbole lourd et sans nuance. J’aurais voulu dire à tout instant ou inscrire en dessous du flocage : « c’est le dessin que j’aime et non le folklore à cuir et à clous, le signe de ralliement hard-rock ». J’éprouvais néanmoins une immunité étrange à porter ce t-shirt noir, je l’aimais comme un accessoire attirant. Une fois enfilé, je ne parvenais pas à l’oublier sur mes épaules, je promenais mon accessoire, et cherchais miroirs et vitrines pour l’admirer. Pour être plus juste vis-à-vis du hard-rock, deux copains du quartier possédaient les vinyles d’AC/DC, et la fièvre avait pris tous les jeunes de l’allée. A la maison, j’avais le live de 79 : « If you want blood » et le superbe 45 tours « Shook me all night long ». L’esthétique criarde, à commencer par la pochette du 33 tours représentant Angus Young perforé par le manche de sa Gibson, propulsait le groupe et le genre dans la famille du film d’horreur, du maquillage, des effets spéciaux, et – j’ai en tête les reflets de projecteur sur le sang dans les plis de la chemise blanche du guitariste, de la SUREXPOSITION. Intuitivement, l’Art m’attirait par-là, par les images-chocs et leur débordement visuel. À Canet, je suivais le mouvement des adultes, bien sûr, mais à force de rester en orbite du groupe, fort occupé par ailleurs, j’allais et venais à ma guise ou tout comme, avant et après la plage. Une petite salle, face au front de mer, proposait des flippers et des jeux d’arcade dont Space invaders, je n’aimais que celui-là et son canon à déplacement latéral. J’ai détourné l’attention un instant, peut-être cinq ou dix secondes. À l’endroit où je l’avais posé, il n’y était plus. Plus de porte-monnaie. Toute ma fortune, une dizaine de francs, envolée. Plus que le front de mer, j’aimais les rues qui menaient au dédale. Les terrasses débordaient tellement aux deux rives qu’elles semblaient piétonnes. Il n’y manquait rien, ni les guirlandes, ni les odeurs frites, ni ce mixte sonore d’une rue animée. J’ai en tête un souvenir de soirée, dans une pizzeria, où la saturation ambiante confina à l’essence d’une nuit d’été. Les petits restaurants, pressés les uns contre les autres, ressemblaient à une suite d’alcôves trapues. Des tavernes de bric et de broc à plafonds bas dont les arrière-cuisines devaient ressembler à des saunas à casseroles. Des centaines de personnes s’entassaient sous les tonnelle composites, balustrades artisanales bâchées de rouge et sponsorisées. Je n’ai gardé aucun souvenir précis de la bonne humeur, elle s’imposait, elle raflait les sceptiques. Je m’en souviens comme de l’extrait pur de cette festivité encore répandue au milieu des années 80. Le style « bon-enfant », si typique des Trente Glorieuses, et d’autant plus pressant et pathétique peut-être, dans ses derniers feux, portait une étrange intensité, style d’un groupe humain à qui la joie a longtemps manqué. Par-delà les différences, et tant mieux s’il y entre beaucoup d’un regard d’adolescent, la rue me sembla éclatante sans me paraître vulgaire. Nous avions rejoint, nous-mêmes pris dans ce mouvement, la joie qui chavirait la rue. Si je n’ai pas retenu les mots, les sujets abordés avec les adultes, les ressorts de l’humour, les manières, j’y transposais en revanche, par anticipation, et tous les signaux jubilatoires m’y encourageaient, des soirées futures, fréquentes et enlevées, dans le même genre d’atmosphère-chaudron où tout est possible, où les temps forts s’enchaînent dans une griserie établie et victorieuse. Entre douze et seize ans, la tranche d’âge de référence de mes séjours à Canet, les gens vous ignorent royalement. Vous n’êtes plus l’enfant, pas encore l’adulte, vous traînez-là, vaguement suspect, indéterminé d’âge, de condition et de mobile, un larcin toujours possible dans vos yeux indéchiffrables. Croiser des inconnus, sur la promenade faite pour se croiser dans un sens et un peu plus tard dans un autre, me plaisait. Les aventures sont maigres avec les autres enfants-adolescents car le groupe, le clan et la famille les agrègent. Ces heures limitées furent vastes par le champ qu’elles ouvrirent. J’y faisais mes premières virées en solitaire ; je rôdais vraiment, j’explorais, le cœur battant et les sens en alerte, au bord de la plage et dans les rues adjacentes. Sans doute m’a-t-on aussi, quelquefois, envoyé au tabac. J’aimais les deux ou trois rues plantées d’herbes folles et d’adresses pauvrettes qui nous séparaient des rues commerçantes. Certaines, jusqu’à la fin des années soixante, ne portaient aucun nom, et en 87, je longeais encore de ces zones sans cadastre. La mutation accélérée des rues à l’approche de la place principale, quelle reconstitution aurait pu les saisir, en rendre compte ? A hauteur des façades, des perrons, des fenêtres, le plaisir à s’imaginer les habitants, les occupants, les locataires, dépassait tous les jeux, tous les divertissements. À l’exception d’un, peut-être, qui voisinait en bonne entente avec cette pratique de la marche fouineuse et des adresses dévisagées : celui du dessin. Je ne crayonnais pas dans mon coin, en autiste graphique, mais je grandissais dans l’amour du dessin, un dessin dont je n’allais plus tarder à découvrir qu’il ne serait pas de BD mais de peinture. Et justement, dans cette artère principale, ce boulevard courtaud évasé en théâtre de la mer, j’aimais le grand tabac-presse, sobre et ventilé, plein de recoins. J’y entrais en curieux, d’autres fois pour rapporter des cigarettes aux adultes. Nous venions, la veille au soir, trichant sur mon âge, d’aller voir le film "Mad Max", projeté cet été-là, quatre ans après sa sortie, comme l’un des films coups-de-poing, une des quintessences brutales et nerveuses nées de l’âge du vidéo-clip et du genre post-apocalyptique dont il reste encore le fil-étalon avec "New-York 1997" de Carpenter. A l’époque, je n’avais rien vu de tel. Milner prenait d’une part la modernité machinique, érotisée et nihiliste, d’autre part le spectateur, et cognait le fantasmeur avec son propre fantasme. Le film attisa mon penchant pour une version métallisée du héros et pour une qualité précieuse et fuyante, le cœur secret de bon nombre d’œuvres puissantes : la cruauté. Le sens du trait accusé, du cerne, du contraste, de la mise en masque de tout ; l’espèce de maquillage guerrier à quoi ressemble tout dessin électrisé au désir. Je trouvai justement, dans ce tabac-presse, des cartes postales de l’illustrateur Melki. Des guerriers bardés de cuirasses métalliques, des combattants bio-mécaniques présentés de trois-quarts. Ces androïdes stylisés, librement copiés à partir des cartes postales de Melki et des reproductions du peintre suisse Giger, créateur aérographique de la créature du film « Alien », furent mon escale imaginaire pour Schiele et Van Gogh. Rares sont les textes voués de naissance, plus qu’à la lecture, à certain rendez-vous, incontournable et princier. Les caractères d’une noblesse chaleureuse y cisèlent autour du lecteur une gravure prémonitoire et les rougeoiements auguraux d’un cœur à l’ouvrage. Gérard de Nerval, entre tous, sut magnétiser ses œuvres ; s’il n’avait su le faire, ses amours terrassées l’eussent fait à sa place.

Les circonstances auraient pu enrayer le charme, je séjournais dans les Alpes. Le tableau des cimes et la violence des flancs auraient pu engloutir le paysage épanché depuis la nouvelle, ils furent discrets à ma fenêtre. Dans l’embrasure, brume matinale et nuages masquèrent les formes et les proportions. En lieu et place des sommets défilèrent des parcelles, des fragments, des trouées auxquels se mêla sans peine le supplément fictionnel. Ma chambre donnait sur la blancheur silencieuse, mes excursions sous les pins me dissimulaient les abîmes. J’évoluais ainsi, lisant Sylvie entre deux marches, entre deux regards de travers sur l’hostilité éclatante des pics, dans un ciel carrossable, un imaginaire malléable, une province de contes et légendes. Mieux qu’appropriée, ma petite chambre à lits superposés, sa moquette râpée et ses murs déteints, enroba d’une rusticité idéalement modérée ma lecture de Sylvie. Il y fallait, je l’observai sur le moment et plus encore après coup, cette fenêtre de repli, individuelle, parfaite déléguée de l’espace ouvert dans Sylvie. Du moins le contrepoint, d’asymétrique qu’il fut peut-être au départ, devint-il rapidement un allié. Au carré de ciel, je ne demandais aucune affinité avec le texte. Le ciel des Alpes n’y connaissait rien en légendes du Valois, mais la suite de merveilles, dans Sylvie, resserra la compagnie des nuages, opérant entre les Alpes et le ciel de Nerval un jumelage spontané. L’extrait de ciel montagneux adopta ses parades, régla son orchestre. En rouleaux d’une étrange ambroisie, luxueuse et humble, les gradins nuageux, par ma fenêtre, se conformèrent à l’écoute. Et quand, à pied, bourdonnant du rêve tenace, je prenais sur moi de lever la tête, de faire honneur au pays et d’y planter mes regards, j’y trouvais partout, dans les congères, au profil des souches noires et des travées sauvages, l’air rebroussé du même frisson. Exhaussant l’exotisme alpestre, Sylvie resplendissait de plus belle dans ces billots de contrée perdue et sans hommes. La nouvelle de Gérard de Nerval commence par son titre. A la fois seuil de concentration rayonnante et prête-nom, le titre s’efface lorsqu’on s’approche. Envoûté par le poète, le prénom Sylvie, depuis la nouvelle qu’il intitule, mène deux vies distinctes. D’un côté celle d’un prénom courant, vaguement désuet, de l’autre celle d’un sortilège intouché. Les deux syllabes ne font qu’une et se prononcent moins qu’elles ne s’effacent, laissant place au seul paysage d’une idylle, lui-même indissociable du sillage vaporeux et diapré que le poète a laissé derrière lui. Au ressouvenir que Nerval laisse dans nos mémoires comme un pilier de notre passés, il n’avance ni ne recule, il revient, ne cesse de revenir sur ses pas, et les Filles du feu sont les nuées écrites de cet éternel retour. De là cette impression reconnaissable entre toutes, chavirante et atmosphérique, lisant et relisant Sylvie, que l’histoire se dissout aux deux bords à mesure qu’on la lit, qu’on l’oublie, et qu’en somme après des années, des décennies, l’oubliant, on l’étoffe. Impossible d’être en prise avec le récit sans se laisser prendre par une rêverie débordée de l’histoire, appelés que nous sommes dans la marge immédiate où Nerval s’éloigne. Car le poète lui-même, écrivant sa nouvelle, met au point des méandres, des points de fuite, des épaulements de colline, des accidents de terrain où savamment il s’égare, s’écartant d’un pas de côté et d’un trait de sentier. La nouvelle et ses sœurs de feu ouvrent sur de vastes fraîcheurs où le cœur humain trouve un territoire de pulvérisation à sa mesure. Chacune des entrées et discrets tournants du récit ne cesse d’en parfaire les bouffées, limpides et nimbées, sans début ni fin. Écrivant ses lignes, non seulement je ne sais plus de quoi parle la nouvelle, mais je présume qu’une relecture ne tapisserait mon souvenir que d’une version faussaire de celle, suspendue et lacunaire, qui lui tient lieu d’étalon. Sylvie impose une lecture de référence, ancienne, toujours déjà ancienne, et ce, dès avant la première, presque absolument fantasmée. En cette version originaire bout comme en un creuset l’un des secrets les plus attisants du mystère en approche lorsqu’on s’apprête à la plus confiante des lectures. Le dépassement des espérances a lieu avant la lecture, la lecture elle-même n’en constitue qu’une traversée fluente et renouvelée. Un exquis séisme naît de cette expérience. La reconnaissance d’un accent inespéré et fugace, surpris à la nudité de l’iris, en certains regards échangés, autrefois, quand la vie, bleue de ciel, verse à flots son mystère de grandeur. Car Nerval, dans ses nouvelles, avance sans plus être un adulte ou un enfant. Il avance, aurait dit Artaud, en séraphin. Un enfant roi qu’un long vagabondage, depuis les décombres de son royaume, aurait mené dans ces prémices nordiques, au large de Paris. Le narrateur sans contours ou si peu dans Sylvie, dresse le silence noir et droit d’un cœur orphelin. Orphelin, non de père ou de mère, mais d’amante. Avec la même sentence d’état civil. Nerval aura formulé comme peu d’hommes dans l’Histoire, la décapitation, non du chef mais du cœur. L’on peut aller, ainsi, coupé et vivant, dit Nerval. « Que reste-t-il à donner », arrachera du fond de sa détresse combative, un siècle plus tard, le poète Jacques Prevel, « Quand on est le fantôme, qui lève sa main de brouillard » ? Une volée de nouvelles telles que les plus désespérés des âges à venir, dans un ou deux millénaires, faisant les comptes du désert, n’en croiront pas leur sang. Que finit par raconter Gérard de Nerval avant de partir, sinon un lâcher de caillots de l’album ineffable ? À la crête des collines, l’ombre blanche de la princesse médiévale se dilate aux dimensions du paysage, un pays de vallons très verts où se cachent les plus anciennes revenantes du Valois. Des jeunes filles, des prouesses en dentelles de Calais, surnaturelles et d’opale, fleurs de serre lâchées à mi-chemin d’un manoir et d’un étang, effigies pâles aux reflets céramiques. Le printemps, en ces terres, garde une dignité de givre. A l’heure mérovingienne de l’idylle, telle qu’elle vente désolée dans les Filles du feu, Nerval se présente, seul et vêtu de noir, duelliste à l’aube. Nulle intrigue mais une blessure, béante, au ralenti de sa collection. Les arbres centenaires prennent ici l’essor d’un élan compréhensible qui voulait des siècles et des millénaires de préférence. Des racines à la pointe des feuilles, ils ne penchent, n’ondoient et ne résistent au millions de rafales, aux kyrielle d’averses, de giboulées et de tonnerre, que pour un visage. Un visage dessiné au fond du cœur et qui ne donne pas son nom. Nerval l’homme et l’amant mort-né, décrète que du moins il connaîtra son modèle. Sylvie prend le nom de ces frondaisons denses et bosselées dont l’ampleur sévère règne sur l’horizon. L’amante, fillette-femme dont les âges assemblés rutilent en transparence d’une déesse adolescente d’elle-même, portent à ses lèvres, dans l’éclat illuminateur d’un sourire à grand visage éclos, la teinte mauve des emmurées et des immortelles ; la fille dédoublée, dans ces campagnes où le vert reste d’automne et ondule grisâtre, a la consistance de feux-follets en plein jour. Des fées diurnes aux familles intangibles. Aurélia, fourvoiement auquel Nerval a donné des lettres d’or, ne devrait pas s’intituler Aurélia, mais Gérard et cette erreur d’axe et de titre a toujours déclassé, à mes yeux, ce texte où Nerval pratique sur une baudruche des acharnements de taxidermiste. Seule une autre nouvelle, une autre « Fille du feu », Adrienne, et sa ronde fameuse, - tous les scrupules épineux et brûlants de l’entrée dans la ronde -, rend justice non aux lettres de Nerval, mais à l'amour dont le poète dut se rendre justice à lui-même. De la nouvelle Sylvie, je ne garde en mémoire qu’un face-à-face démesuré par un temps éternel. Sur les sentes du Cambrésis, d’une plaine mouvementée à une autre, figure le percepteur vagabond de toutes les têtes qui ont manqué. Ainsi l’homme, le poète et le personnage ne sont-ils qu’une seule ombre, un murmure d’hommages présentés sur le perron des demeures vénérables, bâtisses de tout temps à l’abri du vulgaire et n’entrouvrant qu’avec des scrupules inconnus, qu’avec le grincement de gonds de portes du ciel, leur porte au voyageur. En ces navigations pédestres, l’ombrageux ne s’adonne qu’à la recension des fadettes et des déesses de l’enfance grave. De toute sa délicatesse meurtrie, Gérard de Nerval, en rôdant aux abords des demoiselles et de leurs jeux, évacuant la planète et son circuit de variantes à néant, se penche comme un Dieu mort sur les carrés de verdure et de prairie où même avec les yeux, de loin et indiscrètement, l’on marche droit à l’amour.

Forgé en trois syllabes de grand chemin, pleines d’échos incorruptibles, le nom d’Albert Londres ne saurait mieux convenir à la probité vivante d’un homme qui entrait dans le Malheur des autres, non en fouinant ou en grattant dans les marges, ni même en voyeur accrédité, mais par la grande porte.

Longtemps, l’auteur évoqua pour moi une aura humaniste, une figure tutélaire, un père de la nation, un scientifique, un humanitaire, un voyageur, un docteur Schweitzer des lettres, mais aussi un auteur passé de mode que ses multiples talents auraient cantonné à une postérité sourde et stationnaire. Puis, après des bribes d’émissions, de brefs témoignages et allusions, toujours couverts d’un voile tacite, – la renommée de l’auteur supposé incontournable –, ses contours se précisèrent. Londres entrait dans la catégorie de ceux dont la vie et l’œuvre font bloc, les mots paraissant la continuité imprimée de quelque buste en marbre du grand homme. Avant d’en avoir lu une ligne, je m’étais fait une idée assez précise du pourfendeur, de sa colère appliquée, – j’allais dire sobre mais Londres ne s’interdit pas le débordement, le coup de poing sur la table et la table renversée – ; seulement, il garde une tonalité de rapport officiel pour taper dur. Car Albert Londres s’attaquait à des fléaux, des détresses organisées, des misères décrétées, brevetées. Le reporter affrontait cette chose dont le mot, de nos jours, a fini de signifier – dans une, peut-être deux décades, il tombera du dictionnaire – : l’injustice. Mais ce dénonciateur d’aberrations officielles se doublait d’un véritable écrivain. Rien de mieux qu’Albert Londres pour remettre les compteurs à zéro dans ce continuum inébranlable qu’est la banalisation de l’immonde. Il sait ruer, alors, à sa manière d’homme en habit, missionné par son journal et surtout par un inflexible sens de l’honneur. Que vient faire, un siècle après entre les mains du lecteur, un expert des turpitudes des années 1920, ou, pour le dire mieux, un véritable truffier de la saleté humaine ? Que les phobiques des moralistes se rassurent ; nous sommes, en compagnie d’Albert Londres beaucoup trop au ras de la catastrophe, pour que l’auteur ait seulement le luxe de s’accoutrer en donneur de leçons. Plus simplement et efficacement, moins thématiquement, l’auteur tombe à point nommé lorsque, fatigué des styles et surtout de leur absence, le lecteur s’en remet à l’étage discret des bibliothèques où les écrits de Londres patientent à l’écart des embouteillages. En guise de journaliste, voilà un écrivain bien corsé. On dira que sa matière, celle des preux, des défenseurs de la veuve et de l’orphelin, lève à elle seule des flammes de dix mètres, la hauteur de celles que Londres vit coiffer Notre-Dame de Reims bombardée par l’Allemand. Mais encore faut-il aborder ces sujets avec un feu, lui, tout personnel, et Albert Londres se révéla, dès avant ce reportage rémois qui le lança sur le devant de la scène journalistique, un cas assez unique de poète de la catastrophe. Autre écueil que le détracteur ne manquera pas de pointer : les facilités pathétiques de l’indignation. Sinon que l’indignation, en sa fureur si porteuse, ne gronde jamais si bien que portée par la peine, un fond de peine spéciale, proprement singulière et unique, où les mots dans les lignes ressemblent aux dents serrées. Or l’écriture d’Albert Londres possède au plus haut point cette coupe nette et spontanée d’une langue très inséparable de son cœur. Un étranglement, une émotion du type de l’étranglement quand le bouleversement n’est pas loin, anime l’écriture de Londres en un flot continu. Cette voix dans les mots, qui empoigne, met dans ses inflexions une strate de revendication qui échappe à son sujet en le débordant, en l’enveloppant d’une chaleur où les causes claires et précises, bien délimitées, ne rendent plus compte de grand-chose. Il y va d’un bouleversement suprême qui l’emporte sur la somme et l’articulation des faits. C’est ici que le journaliste Albert Londres œuvre en très grand poète, en se tenant au langage concis de la dépêche, en la grevant juste ce qu’il faut pour lui donner son cinglant et sa fraîcheur inimitable. Pour saluer cette course à l’honneur que furent les missions et reportages de Londres, il suffit de noter que personne n’aura réussi à lui trouer la peau. L’intrépide collectionneur de bourbiers où il ne fait pas bon s’enliser, Londres étant d’ailleurs dérivé de la forme altérée de Loundrès signifiant « endroit humide et marécageux », mettait un calme suicidaire, un aplomb de gentilhomme à y évoluer jusqu’au cou. Il aura fallu un bateau en flammes suivi des requins du golfe d’Aden pour mettre un terme à un procès-verbal que rien ne semblait devoir contenir. Albert Londres ne donnait pas dans la petite spécialité, au point que les crimes d’état paraissent avoir été sa passion : Guerre mondiale, boucherie coloniale, bagne à Cayenne, asiles-pandémonium, traite des blanches en Argentine, antisémitisme larvaire et européen, je n’ai pas tout lu, loin de là, mais l’album des crimes à grande échelle y paraît exhaustif. Quant au degré d’engagement de l’auteur, je sais, entre autres hauts-faits, qu’Albert Londres, a obtenu la réhabilitation d’Eugène Dieudonné, bagnard pour rien, si tant est que les autres l’eussent été pour quelque chose. Entre deux reportages, enquêtes ou chroniques sur la façon dont vivent les Chinois et les Japonais, avant de revenir vers eux quand ils s’entretueront, Albert Londres donne l’idée d’une nouvelle espèce humaine. Moustachu et bien mis, homme de lettres, il paraît doté d’un appareil physiologique le propulsant aux quatre coins de l’ignominie, sans rien pouvoir y faire ou presque, mais en prenant acte, pour plus tard ou pour quelque prétoire de l’Absolu où les dossiers, en attente d’être traités, s’entassent. Un pouvoir étrange, surhumain, d’infatigable ponction de l’abject, anime cet homme dont le palmarès, dans l’ordre de l’horreur débusquée et poussée à toutes forces, (et faute de pouvoir l’y hisser sans délai à la table des juges), ressemble à une collection du pire : l’exaction de masse et le crime contre l’humanité. Albert Londres, vu de notre époque, pourrait passer pour un noble guerrier et un grand cœur. Cela, qui est probable, serait déjà beau. Mais l’artiste Albert Londres enflamme à la hausse la magnificence de ses combats perdus. En l’occurrence, ses phrases courtes, de dépêche et de compte-rendu, pourraient déjà à elles seules nous suffire. Une distinction trouve là sa cadence. Elle assène sans gifler, elle observe et consigne avec des patiences de géomètre. Mais cette concision n’est pas tout ; elle prend son ampleur dans l’excès, l’outrance de ce qui a été donné à voir à l’enquêteur et qui retentit dans son verbe dans une sorte d’envol froid au délire. Les exemples abondent, ils s’enchaînent, et leurs enchères constituent un reportage sans pareil sur la jouissance d’état, sadisme impersonnel dont les plaisirs reposent sur la souffrance à faire endurer, et sur le malheur à entretenir, sous des prétextes inabordables par l’ironie humaine. Je ne prendrai que deux épisodes, deux volets, deux tranches de saga. La première correspond à un titre de chapitre : « Le repas des furies », que par distorsion ou orthopédie mémorielle j’avais jusqu’alors rebaptisé « Le Jour des macaronis ». Albert Londres débarque, au sens strict, chez les fous où l’une des sœurs ou le médecin-chef lui fait la visite. Les conditions d’internement bestiales, l’abandon sophistiqué dont les patients font l’objet, forment un ensemble sans âge et sans territoire ; les pages concernées paraissent détachées d’un grimoire médiéval où un esprit malade aurait inventé une ère des sévices et l’exercice millimétré du mauvais traitement. L’Asile, tel qu’Albert Londres l’infiltre, outre les internés, compte un mobilier pâle et leurs habituels fétus médicaux en blouse blanche, mais la saisie d’ensemble inaugure un type de lieu abusivement qualifié d’endroit où l’on soigne. Il s’agit d’une fabrique à damnés, et Albert Londres n’a pas à forcer le trait pour le faire attester. L’heure du repas, donc, plaisamment nommé « le jour des macaroni » par l’officiante ou gardienne en chef des repas, ou DU macaroni, dans une acception curieuse du macaroni personnifié dont la note manquait vraiment à l’édifice, sonne l’heure de la révélation explosive. Oui, les damnées, celles du pavillon des femmes, contenues derrière une porte comme un raz-de-marée sur la digue, à l’ouverture des portes par l’équipe des sœurs, (sont-elles trois ? Dans mon souvenir je crains qu’elles ne soient deux, à se préparer physiquement, mentalement, à l’incroyable corrida) ; se montent les unes sur les autres quand le barrage cède. Les images et les scènes s’enchaînent et se recouvrent. Ce qui pourrait n’être qu’une scène rabelaisienne un peu forte, hideuse et gluante, devient en quelques lignes, quelques images de poussée frénétique, une nef des fous cannibale, dont l’acmé immédiate et filée donne le sentiment que les femmes se dévorent les unes les autres par PÂTES INTERPOSÉES. L’autre épisode concerne l’enquête relatée dans « Au bagne ». Après « Chez les fous », je ne doutais pas un instant que l’exploration de Cayenne, Saint-Laurent du Maroni ou des « Îles du Salut » n’atomise le compteur à cauchemars. Ma lecture a beau être récente encore, les différentes étapes de l’état des lieux, telles que je peux m’en souvenir, relèvent d’une projection dans le pur interdit, de l’inconcevable implacable, reconnaissable sans faute à la maille massacreuse de la réalité. Il y est question, notamment, du « doublage » dont je ne savais rien. Quand un bagnard prenait entre 5 et 7 années de travaux forcés, il devait, une fois sa peine effectuée, passer le même temps en Guyane, sans appui, logement ni revenu, à moins, et à quelles conditions, de prendre à un autre une place d’esclave chèrement payée de toutes les manières. Une peine de plus de 7 ans signifiait la perpétuité. Ainsi, le bagne commençait à la libération. Les faits, ici, basculent, non dans l’outrance et le sidérant, mais dans le genre fantastique ; le fantastique et le surnaturel pénitentiaire. Un cran plus loin et l’on ranime les morts pour punir les coupables en cercueil. L’effet bourdonnant, à la lecture, du sort des bagnards, la réduction à rien du domaine de l’espoir, entrouvre les portes d’un monde où le maléfice ambiant encage toute la région tout en excluant l’imagination d’un ailleurs. Cayenne devient un cadavre d’atmosphère où grouillent les bagnards. Abandon, décrépitude, et, chose folle entre toutes, le monde de ces hommes ne bouge plus que selon ce principe cardinal : la mauvaise nouvelle. On me dira : comment ? A l’infime recrudescence des espoirs minimes. Ils renaissent à partir de rien et moins que rien, et tous périssent. Le fond du bagne, plus improbable qu’une fantaisie de science-fiction sinon que Londres y est allé, que le lecteur l’y a suivi aux confins de l’irréel, est un îlot des bien-nommées « Îles du Salut ». Sur place vit encore le survivant de toutes les souffrances. Les mots et la carne de ce héros de l’enfer sont donnés à sentir aussi nettement que le froid qui approche. Le bagnard de légende avec quelques autres fantômes placés là en récompense ou en châtiment, – les deux termes s’équivalent soudain dans le récit, tant les hommes encore en vie sont des masses rebroyées, les spectres d’eux-mêmes –, raconte au journaliste le bruit des craquements d’os, entendu sur la rive, depuis les rochers, quand tel bagnard se jette aux requins. Albert Londres y pensera-t-il au dernier moment, lorsqu’il basculera par-dessus bord, lors du naufrage du paquebot Georges Philippar, dans le golfe d’Aden, dans la nuit du 15 ou 16 mai 1932 ? Kaputt a le cassant des grands titres. Son bruit de craquement, de gel, d’os et de bois mort, soulève un pan d’abîme si vaste, vraiment sans bords, que Malaparte s’est rendu à ce mot, au son dur et à la qualité de détruit sans recours qui en émane. Kaputt assène également un condensé germanique en deux syllabes, une autre manière, plus directe et identitaire, de dire : Allemagne. Et justement, l’auteur/narrateur, témoin direct des événements, à l’occasion d’un tête-à-tête avec une jeune aristocrate de Postdam, éclaire tardivement le titre, qui s’enrichit alors, pour le lecteur, de son étymologie fascinante. Kaputt viendrait du yiddish Kaparôt qui signifie sacrifice, offrande, victime immolée, et ce mot invoqué auprès d’une jeune allemande, à l’aune de sa signification élargie, porterait selon Malaparte le destin de l’Allemagne. Ainsi le titre rayonne-t-il tel un biface finement significatif dont Malaparte dispense les deux miroitements en laissant un intervalle de presque 300 pages entre les deux éclats. Il nous avait préparé, d’ailleurs, à cette complexité sémantique, en qualifiant de « tristesse cruelle » l’identité profonde des Allemands, oxymore cardinal qui revient à deux ou trois reprises. Ainsi, organiquement fils de son titre, d’un titre posé comme un suaire sur 70 millions de morts, le texte de l’italien peut alors, sans en avoir le souffle coupé, entamer son errance dans les ruines, son retour dans les paysages interdits, des forêts de tournesols roumaines aux bois glacés de Carélie. Car Malaparte, gentleman de l’indicible, s’est arraché le cœur au vestiaire de ce roman pour s’en barbouiller le corps nu. Si ce n’est son propre sang, on ne sait quelle onction ou drogue raffinée lui permet de tenir la note au milieu d’une mort massive et démesurée qu’en dépit des relais de l’Histoire, des hécatombes et des souffles de forge encore proches, nous découvrons à neuf, comme des arches irréelles, des monuments d’effroi.

À cet égard, un hommage convenu, quoique justifié, porte à mettre l’accent, dans Kaputt, sur l’épisode des « Chevaux de glace », l’un des grands tableaux dont le roman propose l’anthologie frappante. La scène apparaît sur le lac Ladoga en Finlande. Cernés par un incendie, des centaines de chevaux russes se sont jetés dans l’eau glaciale. Montés les uns sur les autres dans une gigantesque ruade agglomérée, ils gelèrent et restèrent prisonniers des glaces durant les mois d’hiver. Aux soldats finlandais et à Malaparte cantonné avec eux, le drame offrait l’image d’un carrousel équestre de cauchemar, en même temps qu’une outrancière et fastueuse sculpture morte/vive nappée de glace. Je ne sais pourquoi l’image ne m’avait pas atteint, lors de ma première lecture, au niveau d’intensité présumable. Cela vient, je crois, du caractère trop spectaculaire de la vision, du foisonnement baroque des crinières blanches, d’un relent d’opéra et d’un rappel trop proche des statues équestres qui globalement me rebutent. D’autres réalités, dans la suite du récit, méritent autant sinon plus l’attention. Le train roumain emportant les juifs de Jassy, – le lendemain d’un pogrom en représailles d’un prétendu soulèvement, hommes, femmes et enfants privés d’eau et comprimés à cent par wagon, étouffés à mort –, ce convoi à la poursuite duquel s’élance Malaparte et le Consul d’Italie, donne lieu à un dénouement qui dans la mémoire intime du lecteur le plus blasé, se gravera en profondeur. Il s’agit de l’instant où le Consul Sartori, face aux portes qu’à toutes forces lui et Malaparte tentent de faire ouvrir, reçoit tout à coup, quand la porte finit par céder, une avalanche de cadavres raides et bleus qui l’ensevelit tout à fait. La scène, une fois décrite par Malaparte, se passe de commentaires, mais l’éclat du hurlement résorbé, le souffle d’horreur que personne n’est en mesure de pousser ou d’expulser, Malaparte parvient à l’inscrire et à le rassembler dans l’image. Car à la lecture de ce passage, ce ne sont pas des cadavres qui se déversent, mais des sarcophages bleus, des quilles aux bras le long du corps, comme une floppée de pharaons, tous au même garde-à-vous de la mort. Des pharaons ou guère mieux, à savoir des cousins très sévères de la poupée russe. Malaparte n’en reste pas au constat, et à la décharge d’un pathos desservi par la neutralité du reportage, il trouve la brutalité séante, l’image de jonction entre la folie meurtrière et l’extrême alerte macabre qui la dénonce. Il met de l’honneur dans l’indescriptible. Ces acmés funèbres que Malaparte ne risquait pas d’omettre en qualité de témoin, de ravagé à la preuve, révèlent avant tout une pitié gainée de rage froide. Elle ne tranche pas dans le flux du récit par une volte convulsive et des proclamations indignées, elle explore à rebours son choc et cherche le point d’entrée de l’immonde. D’abjections en sublimités où la glace et le sang, le soleil et la putréfaction lèvent des fastes inhumains, Malaparte aborde sa traversée du destin humain avec la même gravité. Une gravité si extrême qu’elle semble placide, que l’on pourrait, à certains détours de pages, en de fréquentes coulées esthètes, prendre pour un décrochement lunaire, une rupture par le luxe dans les nuitées d’ambassade, au clair de nuit finlandais, cette déportation de Malaparte par-delà bien et mal. Tel avance Malaparte dans l’horreur et le crime contre l’humanité, d’un ton égal de catatonique lucide. Le lecteur voit, dans Kaputt, à travers des pupilles fixes et dilatées. Amis des hommes comme celui des bêtes, Malaparte se laisse tailler à vif par les grandes passions humaines. Le capitaine italien, correspondant de guerre, proscrit du régime, provocateur funambule de la gestapo, diplomate kamikaze sévissant au culot de sa renommée littéraire, aventurier des confins, recueille la douleur sans se regarder faire. Chez l’écrivain, le réflexe, le sursaut humain, le cœur insurgé, précèdent la stratégie littéraire. Le plus fort, dans ces lignes bondées d’outrances, tient au maintien et même à l’élévation au principe maître de l’écriture de la nuance, des plus subtiles gradations de la nuance au milieu des abîmes meurtriers. Exemplaires à ce titre, les soirées palatines, en Pologne, chez le gouverneur assassin Hans Frank, produisent en dialogues hautains, politesses démones et chantages de mort, un grincement inouï. Sur fond de décor hitlérien, ameublement, architecture et pompe javelisée des hauts murs conformes au style et à la morgue glaçante du dittes reich de la Chancellerie berlinoise, l’innommable suffrage d’acier des épouses et leurs minauderies de bouchères à la table des festins, achèvent l’inflammation malsaine et l’horreur gothique de chaque milliseconde. Dans l’antre du démon, – Hans Frank avait pris possession du Wawel, le château des rois de Pologne, à Cracovie – Malaparte, au moins autant qu’il s’applique à rendre compte d’entretiens odieux et feutrés, parvient à rendre, par le biais paradoxal du tintement, du reflet et du molleton, un hurlement généralisé de la matière. Porcelaine de Meissen, étoffes rares, divans viennois et revêtements de cuir deviennent ici, entre les mains allemandes, à la flamme des candélabres, un cri prodigieux, emmuré, un cri réfugié et grondant dans cette protestation indéchiffrable de la matière, de la neige sale du ghetto à l’argenterie du dîner. Les risques suicidaires de Malaparte, pris au nez et à la barbe des Allemands, entre deux plats, aboutit à un exemple rare d’héroïsme mondain et de sombre panache. Car Malaparte, sur son élan, va plus loin. Tout en les défiant ouvertement, il rit avec les bourreaux. Les assassins et lui achoppent à des confins révulsifs dans une communion au désespoir. De véritables éclairs de purgatoires les prennent à la gorge. Ces éclats de rire où l’ennemi s’esclaffe, – et d’autant plus qu’il ignore précisément pourquoi, ayant perdu le fil et passé les bornes –, Malaparte n’en reste pas aux points de suspension, au statu quo de l’absurde nourri de sa monstruosité évasive. Non, Malaparte en presse les venins, en éclabousse ses hôtes, le lecteur, sans en savoir plus que nous sur la complexité du toxique. L’horreur ne se purge pas, suggère-t-il peut-être, elle se pulvérise… et se reforme aussitôt. Malaparte réalise ce fait indéniable qu’en se ruant sur le crime allemand, il l’aiguise, le polit. Il peut toujours débarder l’abattoir en entier sur la table ; ce faisant, il ne fait que régaler les rapaces des morceaux les plus faisandés. Il ne manque à ces rires bavarois des tablées de Hans Frank, que le rires des « rats », c’est-à-dire des juifs du Ghetto, tels qu’il les qualifie, à l’unisson des seigneurs. C’est que, dans les rangs de cette chorale universelle, d’un côté la Mort riait encore, de l’autre elle ne riait plus. Mais puisque Malaparte fonde son texte, en dépit de tout, sur une invincible lumière, il faut rendre hommage au talent d’éclaircie déployé par l’auteur, en des contrées et circonstances à quoi nul enfer ne saurait être comparé. Si, dans son roman, document historique mêlant récit, chroniques, témoignage, et libre distorsion des faits, Malaparte se révèle un immense dépositaire de l’humanité de l’homme, il le doit à l’œuvre d’art ici composée. Je ne parle pas même de cette division en chapitres où les animaux, dont les bouleversants « chien antichars » de l’armée russe, premiers vivants dans la tourmente, se débattent, luttent et meurent, sans avoir dévié d’un chant entre les bombes, la haine atmosphérique et le gel, arborant au sol, dans la terre ou dans les airs, la dignité de jeunes Dieux, j’évoquerai les massifs, la température ambiante et la clarté des grands paysages où Malaparte a situé les limbes, le monde intermédiaire de son récit. Il s’agit du théâtre des opérations, à l’Est et au Nord, de l’immensité du front russe courant de la Roumanie au cercle polaire. Des époques et séjours brouillés de Malaparte, partagé entre une présence sur le front et des séjours de répit dans les villas diplomatiques, je retiens ce contrepoint entre le soleil nocturne finlandais et les forêts de tournesols en Roumanie et en Ukraine. L’image du miel traverse les latitudes et englobe dans un crépuscule littéraire les régions distantes. Le froid domine mais la chaleur insidieuse, la touffeur des orages qui pèsent sans éclater lui disputent le malaise, l’hostilité des grands espaces. La lumière couleur de miel éclaire le hameau de la jument mort, à Alexandrowna. La jument et son orphelin de poulain dont la puanteur de crin, frotté à la mère, réveille Malaparte dans le noir. Les forêts de tournesol, autour, omniprésentes, donnent la mesure des soleils sur tige auxquels Malaparte reviendra souvent, notamment dans une scène troublante, où, réveillé d’une nuit au milieu des fleurs, Malaparte, craignant une approche furtive, alerté par un vaste froissement, assiste au mouvement de pivot collectif des têtes à flammèches, au moment où elles se tournent vers les premiers rayons du levant. L’énormité solaire du phénomène se propage à toute l’image que Malaparte donne de la région. Mais les tournesols, les crépuscules et la couleur miel, maintiennent plus encore les lieux sous l’éclairage tamisé, torve et restreint du cauchemar. La Finlande, en d’infinies variantes descriptives, se présente chez Malaparte sous une lumière plus pâle, mais tout aussi maladive et rétive au rythme biologique des hommes. Plaines roumaines d’un côté, et forêts finlandaises de l’autre, consacrent un même divorce atmosphérique entre l’homme et un dôme qui n’est plus le ciel connu. Sous les traits que Malaparte leur donne, les plaines menaçantes, les étendues sans fin chevauchant les frontières du Grand Est, deviennent, plus qu’un champ de bataille rangée, un piège immense, un grenier de mésaventures innombrables et sans recours. L’Allemand embusqué semble lui-même, éparpillé en bataillons, harassé, l’enragé d’un surcroît bestial, un concentré de perdition. Il ne conquiert plus, il hante, atteint par le mal des lointains. Malaparte donne à sentir une région du monde envahie comme d’un principe élémentaire et respirable par la mort violente et l’angoisse macabre. Un engrenage s’est répandu qui dépasse les instigateurs. Ainsi, Malaparte, pour dire en profondeur l’effroyable, et la part inexorable de mal absolu lâché à jamais dans l’air, sous la coupole de l’atmosphère, dépeint un groupe d’officiers allemands, les vainqueurs du Nord, en Laponie, arrivés à un point de déliquescence où chacun a depuis longtemps dépassé le stade, en soi, de son automate fanatique. Incapables de tenir encore par quelque grappin que ce soit l’affaire dont ils sont les rouages, d’assumer, de sublimer, de traiter, même provisoirement, la somme traumatique, ils ne pratiquent plus la dérision, ils naviguent à l’instinct de mort, ils marchent à l’obscur. Le général et ses officiers, dont une ancienne connaissance de Malaparte, ne forment plus une délégation aryenne, mais une horde albinos de maudits lovecraftiens.