|

Entrés depuis longtemps en désuétude, les livres d’Henri Bosco hibernent ou ne dorment que d’un œil dans les entrepôts et les remises. Sans effort donc, j’ai dû trouver « L’Enfant et la rivière » dans l’un de ces locaux où voisinent, dans un fatras de bras articulés et de matières déteintes, une faune d’objets délaissés dont la férocité démodée attaque brutalement les sens. Car ce n’est plus ici l’heure des occasions ou des secondes mains que l’on chine ; voici la Cayenne du bibelot, le plastique et l’étain des mauvais rêves. Des trompes, des formes qui s’évasent, des barils décorés, cas-limites de l’artisanat d’art, ne se retiennent plus d’être laids ; ils tendent le cou au plafond et s’étirent. Ce sont les déshérités de troisième classe, le rebut hystérique des brocantes, les noces barbares, pour la fabrication, du taïwanais et de l’ardéchois, la nausée orange et marron des modes à carreaux et losanges. A imaginer les nuitées du hangar, on frissonne. L’étrange ne lésine pas, il pavoise en énigmes de commode, en masques vénitiens et fantaisies de verre. Une curiosité réflexe nous tourne vers les maîtres d’œuvre, les façonneurs scrupuleux de ces gadgets ou gris-gris évitables. D’ailleurs, le maître des lieux, engoncé quelque part derrière le comptoir ou les amas, est sans doute de ces maquettistes spécieux pour qui le rance est une mission, un devoir de collection. Veulent-ils les vendre, ces oripeaux, ces accessoires embaumés de tombeau, souhaitent-ils vraiment s’en séparer ? A en croire l’acrimonie latente, entre les berceaux cassés et les morceaux de catafalque, on jurerait le contraire. On croirait même que, conservateurs dénaturés, ils veillent sur les fossiles criards, ne laissant partir, à regret, que les horreurs aux défigurations trop légères à leur goût. Et d’abord, qui règne sur ce taudis, posé tel un container à l’orée du bois ? L’adresse est-elle recensée, sous contrôle municipal ? Y a-t-il des titres, des autorisations ou quoi que ce soit de légal ? Tout au plus pend un écriteau agacé, bariolé d’un horaire. La porte s’ouvre pourtant, à la troisième ou quatrième tentative. Des objets fatigués de sentir, il émane un relent de momie et de cave. Quelques têtes dépassent déjà du fatras, elles glissent en silence, à pas lents, compassées, vaguement processionnaires, intimidées. Les visiteurs serrent les épaules entre les rayonnages, gloussent un instant en remuant les breloques. Les livres s’entassent à l’arrière du comptoir, dans un couloir en duplex, sorte d’annexe ou cabine de navire. Des poches, exclusivement, à l’exception de gros volumes aux reliures démises, traitant de médecine ou de vie agricole, s’alignent en ordre serré dans les étagères du haut, puis s’ébouriffent et se chevauchent au fil des rayonnages, jusqu’aux tas inextricables au niveau du sol. La flotte des livres de poche forme un condensé d’épaves scolaires, d’auteurs démodés et de textes datés ou jugés tels. Mélangés aux exemplaires d’écoliers, on trouve les livres de plage, ceux qui rivalisaient encore avec la télévision. Il y a Simenon, Cronin, Pearl Buck dont le visage presque anonyme laissait encore place aux illustrations de couvertures. Tombé de la toiture en plastique ondulé, un faisceau éclaire les volumes. A l’auscultation des titres, l’endroit se précise, la baraque se dévoile. Aux lattes du plancher encore blanches, au silence de grand large, on pense à une cale, au fond d’un navire échoué en forêt, déposé loin dans les terres par une marée anormale. L’examen des dos et des tranches se fait accroupi, à hauteur de l’enfant qui revient à la charge et supplie qu’on lui cède un affreux jouet, grossier et démantelé, que la mère repousse sans mots comme une bête entre ses jupes. Parmi les auteurs, certains noms reviennent. Leur présence ici donne le sentiment d’une disgrâce confuse, qui ne fait pas de détail. L’aristocratie des écrivains n’a plus cours ; majeurs prétendus et mineurs décrétés sèchent ensemble. C’est la mise à l’encan, sans distinction, de Proust à Rica Zaraï. Les bannis en présence arborent étrangement, par quels moyens je l’ignore, une somptueuse dignité. Celle des prisonniers, des reclus, des proscrits. Ils en ont la tête. Les poches rassemblés affichent des mines de Gavroche, avec la même pauvreté royale que le jeune mendiant de Murillo. Le papier jauni, son odeur, les pages cornées, les taches et les auréoles, les griffonnages, en proportions inégales, se partagent le travail de patine. En deux, parfois trois exemplaires, voici « Vendredi ou la vie sauvage » et « Sa Majesté des mouches » entre deux livres de Jean-Claude de Noguès, plus rarement « l’Île au trésor ». Un peu plus bas, l’étrange « Ravage » de Barjavel et « Les petits enfants du siècle », que j’avais dû lire en quatrième, et à leur suite « Le meilleur des mondes » de Huxley ou « Animal farm » d’Orwell. Sans oublier « Des Souris et des hommes » et, à sa suite, d’autres récits de poussière et de grand sud, des salopettes, la vie pauvre et cruelle. Des Hemingway en surnombre, le « Croc-blanc » de London. Fenimore Cooper, Walter Scott ou Jules Verne, même en lambeaux, sont en voie d’extinction. Les éditions reliées du Reader’s digest leur ont survécu. Plus serrés et déteints, les Montherlant, les Troyat, les Bazin, les Pagnol, les Giono sont quelques-uns des grands champions de ces lectures à la flambée devenues, durant les Trente glorieuses, des lectures de congés payés. Au milieu de ces variables enchantements et de ces menus littéraires, un auteur se distingue, à la confluence du souvenir scolaire et d’une région littéraire moins nettement balisée. Je veux parler d’Henri Bosco.

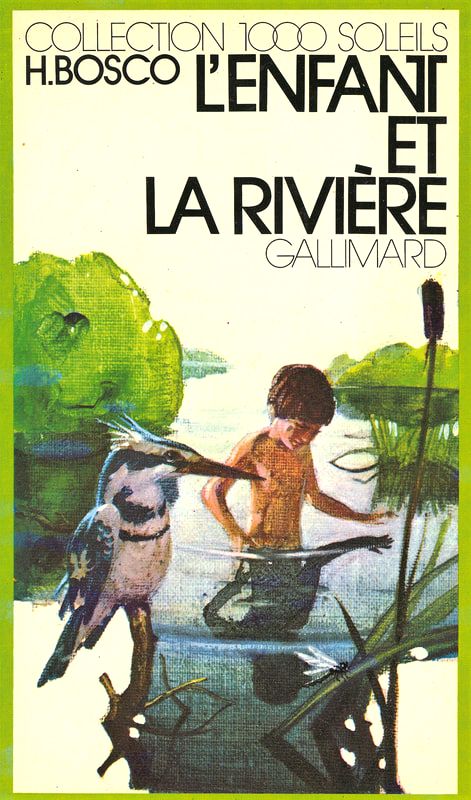

Je n’ai lu « L’enfant et la rivière » qu’à 37 ou 38 ans. J’aime à penser que ce grand succès du livre pour adolescents, jadis, s’est transformé en succès de brocante au fil des générations. Il subsiste comme une référence coriace qui passe les modes, peut-être parce qu’il représente le modèle d’un type de récit. Certaines qualités peuvent être avancées. Le titre crée d’abord à lui seul, par son immédiateté simple, un lieu imaginaire où l’on va sans y être allé et où l’on retourne, après lecture, comme si l’histoire s’était étoffée en notre absence. Ainsi, que vous ayez lu ou non « L’Enfant et la rivière », le titre, au-devant de son texte, ouvre une voie imaginaire que la lecture n’augmentera, si j’ose dire, que d’une version. Car l’aventure de Pascalet, que je me suis appliqué à ne pas relire pour écrire ces lignes, représente une dimension ouverte, une géographie toujours chaude quand on l’a oubliée. Cette lisière, si chère à Julien Gracq, Bosco en soigne la ligne de partage et de trouble entre le connu et l’inconnu. L’aventure consiste, en somme, à aller voir ce qu’il y a derrière et à l’anticiper largement, à se laisser envahir par le délicieux préalable. Sans doute Bosco fait-il dépendre de son Lubéron d’élection, de sa connaissance du terrain, les immersions de ses personnages et de ses lecteurs, mais la magie de son récit me paraît inséparable d’un exotisme « d’à-côté » qui en permet la transplantation dans toutes sortes de reliefs et de latitudes. « L’Enfant et la rivière », c’est l’aventure à la campagne, en été. Or, le braconnier Bargabot, tel un nocher, met en évidence un merveilleux lié au désir plus qu’au territoire. Le monde enchanté dans lequel Pascalet bascule dès lors qu’il fugue et progresse au-delà des limites autorisées, devient un paysage peint aux couleurs de son désir. Plus précisément, une enfilade de visions conformes à ce mélange d’envie et de crainte quand on se risque à l’inconnu. Bosco met dans sa description de la flore et de la faune, un soin tactile où les tiges et les joncs semblent s’allumer au toucher. La netteté du milieu peint par Bosco découpe des ensembles aquatiques ou végétaux rutilants, impeccablement découpés tels des éléments de décor qui coulissent au passage de Pascalet. La vase elle-même y semble un jus littéraire. La nature se penche, une branche après l’autre, comme un rideau articulé sur le garçon. Partout le manteau végétal ondule comme une vaste fourrure indulgente envers son incursion solitaire. En revanche, si Bosco ménage pour l’enfant un ballet de son âge, il anime au frisson des taillis les promesses d’autres formes, moins rassurantes, auxquelles l’auteur expose son personnage. Henri Bosco excelle à générer ce risque ambiant. Pascalet n’avance qu’électrisé par des forces qui le dépassent. Le fantastique l’enserre, et le garçon n’a d’autre choix, à la nuit tombée, que de s’en remettre aux forces occultes qu’il pressent au ras de l’eau et à l’ombre des frondaisons. Il s’y enfouit, s’y love et en fait même son abri protecteur à la tombée du jour. Mais Bosco n’en reste pas aux effets atmosphériques et aux latences dangereuses ; il donne à son lecteur cette transgression qui coïncide avec l’abandon ou presque du vraisemblable. Ce tremblé dans le traitement de la vraisemblance joue d’ailleurs pour beaucoup dans le charme du récit. De la présence vaguement menaçante du braconnier tentateur, nous passons à l’indigène, à Gatzo l’enfant sauvage délivré des bohémiens par Pascalet. Gatzo, trouvé au centre d’une île elle-même interdite, presque impossible d’accès, désigne le noyau ardent de l’aventure et comme la face révélée du mystère. Celui de la forêt et de ses lois. Double sauvage de Pascalet, Gatzo prolongera l’expérience orphique de son libérateur. Nous entrons d’un seul coup dans une histoire à dormir debout mais le personnage bien forgé de Pascalet, puisqu’il partage le même monde, renforce les contours des nouveaux venus. Le garçon, en accostant sur l’île, débarque dans l’univers du conte, avec une tonalité merveilleuse introduite en rafale : une île coupée du monde, un enfant sauvage prisonnier, des bohémiens ravisseurs, un ours et les dangers afférents. La forêt en solitaire, déjà, avait éloigné Pascalet de sa réalité, le cours d’eau le propulse dans une fantasmagorie. En quelques pages, l’auteur établit les bases d’une piraterie provençale et d’une « île au trésor » miniature. Le danger est bien là, Bosco en crée la teneur, mais sans que cette menace ne vienne compromettre le penchant de gaieté profonde du récit. L’écrivain atteint ce point d’équilibre du danger sympathique tel que le pratiquera Enid Blyton avec « Le Club des cinq ». Le jeune lecteur comme le moins jeune sent à chaque détour de phrase la joie fictionnelle, mais ce frisson d’aise se double aussi, tel est le talent de Bosco, d’une inquiétude sourde, elle forme la doublure prestigieuse de ce qui ne serait sans elle qu’une trame d’aventure stéréotypée ; les personnages obscurs font corps avec les ombres de la forêt et le genre d’émotion qui en découle excède le spectre conventionnel des frissons littéraires pour adolescents. Nous sommes en grande féérie, et elle est d’autant plus puissante qu’elle se déroule dans un cadre champêtre familier à quiconque a fréquenté un jour un sous-bois ou s’est attardé le long d’un cours d’eau. « L’Enfant et la rivière » possède un pouvoir d’embrayage sur nos propres rêveries d’escapade et de joie lumineuse.

0 Commentaires

|

Catégories

Tous

|