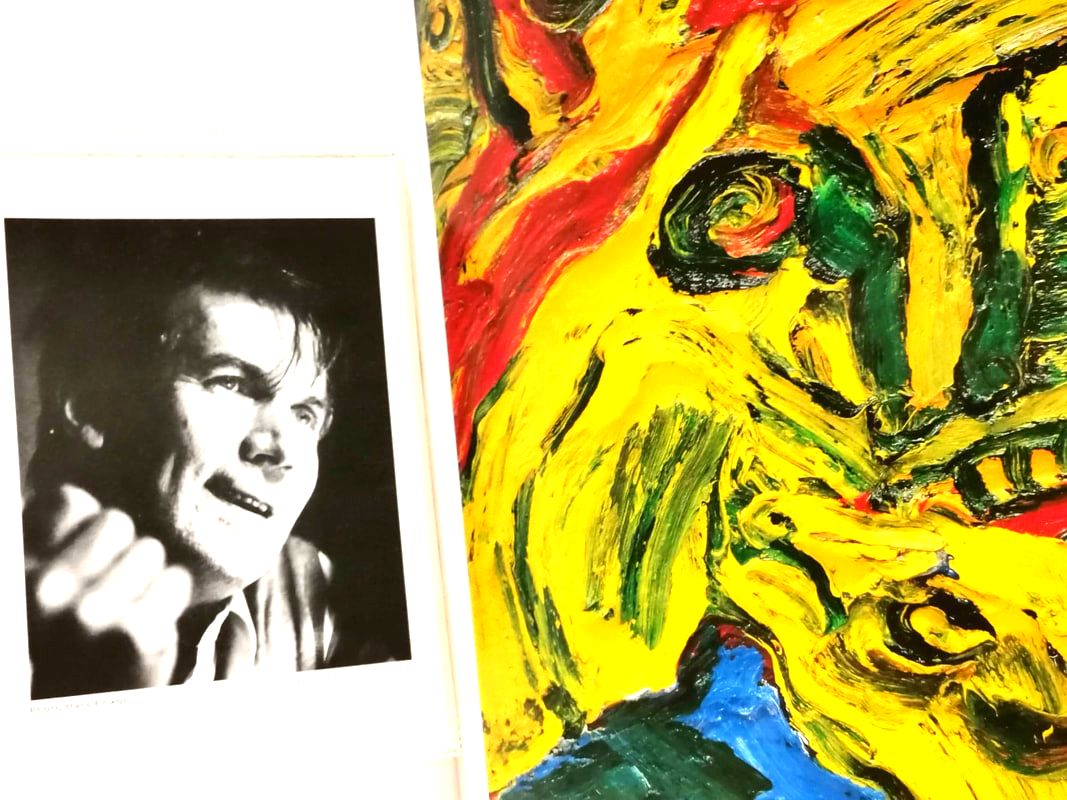

Au 5, rue du tambour à Reims, Winnie du Moriez, veuve du peintre fauve Othon Friesz, dirigeait une galerie depuis le début des années 70. Je ne la connaissais pas avant de passer, ce jour de 1989, devant sa vitrine. Derrière les reflets, je m’attendais à trouver de vieux tableaux de chasse ou autres natures mortes. J’avais 17 ans, j'en étais à Van Gogh (j’y suis toujours), j’allais découvrir Schiele et les expressionnistes allemands, et ne connaissais rien d’autre qui vaille, sinon la cohorte des impressionnistes et aussi Corot, fameux au Musée des Beaux-Arts de Reims pour son « Coup de vent ». Ce coup d’œil en vitrine allait peser lourd. Au mur - et l’impression s’était jetée avant l’image - rutilait une merveille sobrement encadrée d’une caisse américaine. Je crois avoir senti, d’emblée, dans la précipitation de la prédiction, l’objet indien, nordique, polaire, la chose faite par un homme natif d’un pays où la terre et le ciel sont grands, où les espaces béants retentissent sur l’art indigène. L’impression fut telle que j’entrais dans ce repaire à notables pour approcher le prodige. L’image exacte du tableau se dérobe. Je sais juste que l’odeur exquise de bois, du lin et de la peinture, pénétrante, coïncida avec cette ruée de couleurs vives et profondes. Ce rectangle, peut-être d’un mètre vingt de large sur quatre-vingt-dix centimètres de haut, restituait autour de lui l’atelier dont il était né ; l’atelier au sens étendu, autant dire l’arrière monde, la fabrique et l’espèce de véranda profonde, la serre tropicale où grimpent aux murs la faune et la flore de l’artiste. Une vision première d’énormes paquets ou emplâtres de couleurs croisées, lourdes, épaisses et brillantes. Couleurs irradiantes, saturées, lumière solidifiée. Une barbarie de luxe. De la matière précieuse, fondue, la pâte à sculpture d’une espèce inconnue, un caoutchouc tellurique. Et avant tout la couleur, rugissante et impériale. Chacune des couleurs de cette palette brève jetait la harangue de son feu propre, séparément, avec une force de revendication isolée à quoi rien ne ressemble ; dépense lumineuse doublée des combinaisons et associations, chocs, demi-alliances et rejets des couleurs entre elles. Je me souviens des cataractes peintes plus que de la scène représentée. Ce qui se jetait tenait moins des figures mythologiques schématiques et emboîtées typiques du peintre qu’à une manière d’appliquer à la brosse large une véhémente épaisseur sur-pigmentée. Une coloration si forte qu’elle ne cessait plus de creuser ce foyer où l’œil voulait se repaître. J’aimais me placer aux abords immédiats de ce foyer d’énergie, m'approcher à quelques centimètres de ses reliefs. Lindström avait dû, de longue date, mettre au point avec un fabricant de couleurs, une peinture à l’huile de rêve, d’onctuosité riche, de mottes lourdes aux pigments purs et finement broyés ; une peinture adaptée à ses manières cyclopéennes. Des rouges profonds, des cadmiums irréels d’intensité, un carmin aux brillances de caillot, des orangés luminescents, une gamme resserrée de trois bleus : un pur cobalt foncé et son cousin clair aux reflets mauves, un bleu de Prusse, des verts profonds, anglais ou de phtalocyanine, telles des pulpes de noires frondaisons, un jaune citron et un jaune orangé ; peu sinon pas de couleurs terre. Et l’image de cette intimité avec la matière, plus proche du bas-relief que de la peinture, me rivait à l’impression neuve d’une peinture sculptée, littéralement sortie de ses gonds, sortie de son cadre, tel un tableau de Van Gogh agrandi à l’arpent entier d’une carrière, mouvementé jusqu’aux vagues cabrées de la couleur, comme pétrifiées à leurs crêtes. On ne regarde pas vraiment un tableau de Lindström, on se laisse palper par le dessin de ravines, de travées et de tranchées, de bourrelets, de rides, de gerçures et de berges, on se rassasie l’œil au fripé plus discret, parfois, de certains à-plats à l'aspect de cuir tanné ou de granit à exalter la brillance. On s’abandonne à l’extase optique des mille et une variantes des couleurs se télescopant, s’enchevêtrant, non plus au secret des détails enfouis ou vus à la loupe, mais dilatés « à vue », de façon géante, en peaux et membranes finement crevées, en somptueux effets tramés de mélange. Tel déchiquetage grandiose des cataractes entrelacées de vert sombre et de rouge ; telle rigole tressée de jaune de bleu et de blanc, ou encore telles flammèches des virements brusques de la brosse dans cette onctuosité royale, interdite, scandent l’émeute magmatique des tableaux du Suédois. Ces fastes nés du labour de six ou sept couleurs pures, loin de suggérer je ne sais quelle agitation expressive sans contrôle, assènent simultanément un coup de gong, de vallée profonde ou de fjord. Cette résonance profonde, massive, vient de l’enfoncement au long cours des couleurs dans la maille sensible. Elles ne sont pas fugitives ; leur impressionnante pureté pigmentaire exerce une fascination des sens pour ne pas dire une inquiétude éblouie, une brusquerie de « l’état pur ». Brutales, les couleurs de Lindström ne se dépensent pas en un regard, elles sont expansionnistes, elles perdurent. Quoi de plus rudimentaire qu’un coup de brosse large sur une longueur de trente ou quarante centimètres, rien de plus basique en effet, sinon que Lindström pousse à fond les charmes de l’opération : car les poils du gros pinceau carré créent les stries irrégulières d’un somptueux arrachement dévoilant le plus souvent la ou les couleurs de la strate recouverte et des berges voisines. Ces infimes déchirures, Lindström en exalte la gemme fibreuse. Ce n’est plus une lutte d’influence entre les couleurs mais leur libération vibratoire par intrication. Une peinture à l’huile de Lindström appelle la scrutation ; le regardeur se place très près du tableau, il le respire et cherche la distance ; il rejette les métaphores de rigoles et coulées de laves colorées que peut-être lui inspirent ces recouvrements de matière où la beauté semble naître des suppliciations de la couleur à la brosse. Ces tourtes faramineuses et rectangulaires, il en suit le sentier chaotique mais l’impression dominante, l’entêtante, vient du caractère élémentaire inédit, de nouvelle matière, d’un état de royauté de la peinture trouvé par Lindström. A la même époque où, souvent, je revenais à la galerie, avide d’en savoir plus, Winnie du Moriez m’a montré d’autres œuvres du Suédois, peut-être des lithographies, mais surtout, je crois m’être déplacé avec elle de l’autre côté de la rue, en étage. La galeriste possédait un espace supplémentaire, une pièce d’appartement où elle présentait d’autres œuvres. C’est là que j’ai vu une acrylique remarquable de Lindström, dont je ne retrouve pas l’image ou même la « veine », parmi les reproductions qui circulent. Lindström s’y révèle un dessinateur beaucoup plus fin que la bordée de ses têtes élémentaires pourrait le laisser supposer. Il s’agissait d’une figure aux contours verts-jaunes-rouges tracée au doigt, et soudée de façon siamoise à une autre figure moins distincte ou partie de paysage indéterminé. La diagonale tremblée autour de laquelle s’organisait le tableau conjuguait cet équilibre de geste sûr et d’asymétrie audacieuse sur quoi repose un certain régal attendu du dessin. Les circonstances clandestines de la découverte, l’œuvre mise de côté et perçue à bon droit par Winnie du Moriez comme « une très belle pièce » complétèrent ma découverte fracassante de Lindström. Il y eut ensuite la pêche aux informations. La monographie à couverture écarlate (voir la photo), fut trouvée sur une indication de l’ambassade de Suède. Je ne me déplaçais certes pas à Paris à cette époque, et ma mère, à qui je n’avais de cesse de parler du peintre, avait crapahuté dans la capitale, entre deux obligations, pour enfin obtenir, à l’Ambassade de Suède, l’adresse d’une galerie qui défendait le travail de l'artiste, en l’occurrence la galerie Michèle Sadoun, dont je récupérais ainsi un catalogue d’œuvres récentes. L’autre livre visible en photo, est typique des années 80. Le format carré et nerveux de cette collection portative : « L’Autre musée », composée pour chaque approche monographique d’un court texte de présentation et d’une suite de reproductions en noir et blanc et en couleur, offrait un clé en main vivifiant, tonique, hautement stimulant. L’époque, celle des années 80, et j’y reviendrai autant que nécessaire, possédait encore ce qui semblait l’apanage des années 70, à savoir l’impression que tout restait possible, moyennant l’enthousiasme; une envie contagieuse d'en découdre. Les artistes et les relais des artistes, leurs œuvres avant tout mais aussi les supports et les lieux de diffusion : disques, cassettes, livres, radio, télévision, vidéo-clubs, cinémas, caves, garages, MJC, associations, salles de concert, revues, formaient un roulis omniprésent de chocs fertiles où la sensibilité s’engouffrait sans réserve. Lindström, pour l’apprenti peintre que j’allais devenir, semblait précisément un géant resté au seuil d’un grand commencement, ogre au sourire d’enfant maniant une dose de couleurs à pleins bras telle qu’on ne la rencontre nulle part, et certainement pas dans les tubes dérisoires et ruineux alignés aux présentoirs des magasins spécialisés. Entrevoyant la tanière de l’ogre entouré de seaux de 5 kilos, je ne rêvais pas seulement, pas encore de peintures élaborées, mais de la matière première. Je zoomais à la peine sur les photos des articles récupérés. Mieux. J’enregistrais un documentaire, un sujet court inespéré à la télévision, repérant dans les intervalles de l’interview à bâtons rompus chacun des indices techniques : les pinceaux choisis bien sûr, le support et l’environnement d’atelier au sens large, mais surtout, avant toute chose, la peinture employée. Or Lindström aimait les exhiber ces pots de la marque « Nordsjö ». Dès lors, je devins le chercheur obsédé de cet or-là, de cette peinture extra-fine à dose industrielle, comme disponible pour réaliser 100 tableaux géants, surtout en rater autant que nécessaire pour le débutant qui brûlait de passer à l’action en touillant autre chose que des jus de garage. Cette enquête ne mena nulle part pour retrouver une marque étrangère hors d’accès et de tarif. En revanche, l’oncle chimiste d’une amie m’approvisionna en très beaux pigments que je liais très approximativement. Je dois en tout cas à Lindström ce fantasme du maniement d’une couleur à l’huile luxueuse et l’attachement à ces charmes inépuisables. Ce parent éloigné d’ Emil Nolde, pour l’exhaussement de la couleur portée à incandescence, fut pour moi l’initiateur et le déclencheur, avec Egon Schiele, du désir de peindre.

0 Commentaires

|

Catégories

Tous

|