|

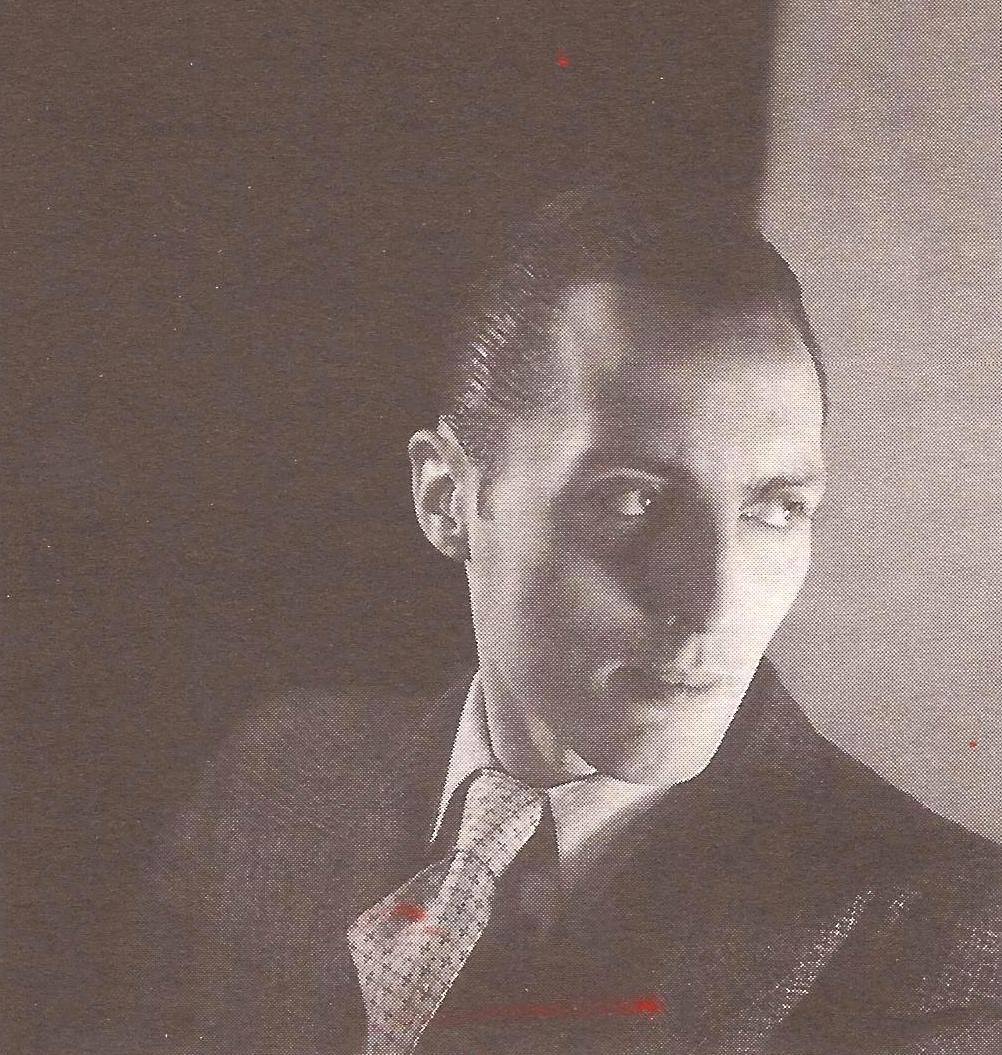

Le médaillon de Gilbert-Lecomte, son portrait de trois-quarts lévité des brumes du cimetière nord, son visage de fumée pâle flotte sans rage, l’œil fort et lointain, au ciel des légendes rémoises.

Étudiant et lecteur tardif, je l’ai découvert aux heures creuses, quand tous les connaisseurs, tous les découragés du poète n’en parlaient plus, ou peut-être une fois l’an, dans un club ou une discrète officine. Le plus souvent, initiés perclus du poète et vieux briscards littéraires muraient leur souvenir flamboyant. Que restait-il de Lecomte au milieu des années 90 ? Les reflets d’un hiver impersonnel sur le parvis de la faculté, là où peinaient à se croiser les rêveurs sans avenir, les maniaques sans objet, les plantons désœuvrés, les somnambules du CROUS, les suspects de tout poil plus ou moins désinscrits, anciens candidats libres attardés aux pourtours des préfabriqués. Au titre de l’égarement et des parcours mal engagés, les recrues ne manquaient pas ; elles piétinaient, penaudes, ombrageuses et pessimistes. Quelques matricules de ce contingent perdu en fin de siècle furent des lecteurs de Lecomte. Pour le passé et le présent, il fallait humer profond, chercher loin les particules du dernier courant d’air. Il paraît qu’en 1975, Arthur Adamov était venu à l’université pour parler de son ami. J’ai souvent pensé à cette visite d’Adamov que j’imagine plus diaphane qu’une sortie de revenant. Ainsi la poussière spectrale elle-même datait. Il ne restait à l’égaré de 1997 qu’à trouver Lecomte en deux tomes, à la « B.U », entre deux vols et deux rachats. Plus sûrement à la bibliothèque Carnegie où bien plus tard j’ai ouvert en gants blancs, dans la salle réservée aux livres rares, le Miroir noir. Seul le libraire de la « Belle image », rue Chanzy, approvisionnait les lecteurs. Bien entendu au prix fort, à plein tarif, mais après l’impôt Gallimard, vous teniez les trésors. Les transis de chaque génération venaient s’y procurer les deux volumes, Tome I les proses, Tome II les poèmes. Natif de Reims-la-très-plate, j’ai admiré de près la légende, j’ai lu ses poèmes, parcouru les mêmes rues, passé des nuits mémorables rue Hincmar où habitait la famille Lecomte, tourné autour du même Sphinx, surnom donné par Lecomte à la cathédrale incendiée par les Allemands en 14. Le plomb fondu, dit-on, giclait par la gueule des gargouilles, et vue du ciel, une immense fournaise dessinait une croix de feu. Depuis la Grande Guerre, Reims rebâtie n’a jamais revécu. Jamais vraiment. Tout ce qui vit, à Reims, se faufile et presse le pas, embué dans la teinte sourde et mauve d’un ombrage funéraire. Un perpétuel et imminent couvre-feu y maintient la vie à voix basse. Un hologramme d’éboulis et de pierres éventrées double le centre et sa cathédrale, sa ruine maîtresse dont les réfections augmentent la gravité gothique d’une raideur embaumée. Les décombres ont leur ténacité propre, leur physiologie, plus encore ceux d’une ville rasée à l’obus. Leur fierté dentelée et indéchiffrable ne disparait pas, ne se laisse pas engloutir. Pour des ruines de cette classe, vous pouvez toujours rebâtir ; l’air et la lumière, eux, ne se laissent pas assainir. Le déblaiement puis le remplacement des ruines par des façades neuves n’en déclenchent que la mise en limbes, cette manière d’encens toutes saisons où Reims paraît le dernier avant-poste civilisé avant le Grand Est. Comme l’a dit Céline, qui pouvait inclure la Champagne : « après Nancy, c’est la Russie et les plaines sans fin ». Né de ces limbes, Lecomte est l’enfant des ruines, le féérique-né de la pierre concassée. Je le vois tel : enregistré, certes, sur les registres d’état civil, mais plus intangible qu’un feu-follet à la crête des gravats, fugueur des limbes, envoyé des catastrophes, étrange consolateur des ravagés, ravagé souverain lui-même, ludion autoproclamé « Coco de Colchyde », drogué à l’os pour demeurer à ce point du « CHASSE CROISE DU COMA. » Drôle et grave, altier et revenant. D’ailleurs, Lecomte édicta lui-même la très sévère conjonction de faisceaux, le combinat très serré de grâces et de damnations à l’origine d’un poète. A qui pressent, espère et désespère de la trouver, Lecomte offre une preuve de poésie sans rivale. Dans la verticale des vers empilés, une maturation de vocables polis à l’angoisse dresse en totems l’extrême en personne. Dans l’ordre du poème en vers, dans le creuset suprême où le genre prend son excellence, les fatrasies de Lecomte arment le modèle-type d’une verticale de choc, d’un moulage d’ogive parent de la stèle, mais plus lourdement gravé dans la nuit archaïque du rêve sans nom que Lecomte nommait l’avant-naître et que les philosophes énoncent « l’antéprédicatif ». Le hurlement né de toute vie qui se découvre à vivre, Lecomte en fait l’apanage de ses poèmes. Lancé ou plutôt repropulsé dans ce monde des « prestiges », l’homme-poète y embrase sa poudrière d’avant-naissance. Une permission est donnée, dans ces démonstrations de puissance, pour rêver de près à la possibilité d’aller et venir par-delà la vie et la mort. Les poèmes de Lecomte offrent l’assouvissement d’un désir jusqu’à eux seulement pressentis. Ils ne brouillent aucune piste et ne se retranchent pas dans les vapeurs du genre pour esquiver le moment de l’impact. La pointe bouleversée, la commotion inédite et raréfiée, localisée et parcimonieuse, dans l’écrasante majorité des poèmes de tous les temps, Lecomte en fait un roulis compact, un feu nourri sans relâche. Le niveau conditionnel de la grandeur poétique est posé, de l’éblouissement en deçà duquel poème et poésie, nommés à blanc, perdent leur nom. Avec « Sacre et Massacre de l’Amour », avec « L’Énigme de la face humaine », ou « Cristal d’Ouragan », Lecomte a donné l’étalon de l’avalanche bouleversée, qu’elle soit brève ou à flots, et l’exemple du maniement des gigantismes. Du dynamitage fastueux et orfèvre, du cri articulé sur la page aux marges bien dégagées pour le tir. A côté de ces verticales noires aux syllabes inimitablement fuselées, il est devenu hasardeux, en poèmes, de minauder. Sur un papier devenu marbre fumant, je ne sais trop ce que beaucoup, d’innombrables lecteurs et auteurs de poèmes, continuent de nommer poésie, mais je n’ai jamais rien vu de semblable dans l’ordre du « lyrisme d’écorché » dont Artaud qualifia la poésie de Lecomte. L’explosion née des vers saturés dans leur embardée se voit peut-être faire, çà et là, du style, de la concurrence littéraire, de la véhémence de concours, mais dans la poussée, Lecomte parvient à une échappée sans pareil. Tandis qu’il se plaît à percuter les mots superbes qui s’appellent, Lecomte accroche une démesure, accomplit un saut d’échelle et de paradigme reconnu au luxe de ses reflets sombres. Ces éclosions miraculeuses et denses, ce goût pour la force comprimée des vocables dont le télescopage libère et décuple les plus rares rayonnements, voilà l’exercice fiévreux et tendu en lequel je reconnais le poème. Une vraie dépense de lecteur naît de la fréquentation de Lecomte. Depuis dix ans, peut-être plus, j’ai laissé sa mémoire au repos. Non que j’en néglige le souvenir, mais je m’épargne le coût spécial de sa lecture. Car il en faut de l’exaspération et de la peine, de l’inconditionnelle et de l’immémoriale, pour lire ces cartouches saturées, pour les lire à l’exacte pointe de la nuit où elles demandent à être lues ; plus de volonté et d’énergie encore pour y retourner sans jamais s’éloigner de leur ligne de front. Il y faut même quelques témoins, quelques co-découvreurs eux aussi embrasés. Entrés dans ma vie pour partager ces heures spéciales décrochées de toute contingence, riches heures vécues aux tournants de poèmes où une majesté élective s’adresse personnellement à votre cœur soudain redessiné par ses meurtrissures les plus fidèles, ces compagnons ont disparu quand les pages se sont refermées. Étudiants sans soutien, rêveurs inutilisables pour les sociétés terrestres, leur destin s’annonçait compliqué et la persévérance dans la voie ouverte par Lecomte, création tout azimut et consumation d’une manière ou d’une autre, promettait une vie en mèche courte dont chacun a préféré s’écarter. Lecomte est ainsi devenu une contrée somptueuse et invivable dont ses lecteurs deviennent les vétérans. Par-dessus l’épaule, une terrible unité entre le visage et les textes nous accompagne. Le visage de Lecomte est l’étrave de ses poèmes. Son regard bistre et ses cheveux plaqués aux tempes, une fois dans l’œil du lecteur, fanatisent sa lecture. « Le Prophète » ne se lit pas sans le filigrane des traits de Lecomte. Ses poèmes possèdent l’art d’une décollation fantomatique, d’un feuilletage en œuvre des traits de la face, de dénouement final dans le tracé d’un visage. Ainsi les poèmes de Lecomte ont-ils une façon de regarder en face avec des yeux dardés depuis des fonds de pages encavernés de blancheur sacrale. Son visage s’avance et bascule en avant, avec les mots, il transparait, inséparable, comme le bas-relief d’un demi dieu intriqué à son nom et à sa devise. A côté des grands poèmes ravageurs à « coups de casse-tête dans le ventre » se dresse la flottille brève des proses armoriant les quatre numéros de la revue « Le Grand Jeu ». Mon préféré les excède et les devance ; Lecomte y a planté son drapeau noir, tout en haut de lui-même. Sa mort triste elle-même ne le hissa pas plus haut. Cette prose écrite en pleine possession de ses moyens, Lecomte l’a ouvragée sur un mode très spécial, sur la corde raide d’un signe pour lui aussi électif que distinctif d’un cœur humain : L’ADMIRATION. Lecomte, monté sur le vaisseau puissant de son admiration pour Rimbaud, signa ce chef-d’œuvre : « Après Rimbaud, la mort des arts ». Titre et propos pratiquent une échelle de fulgurance inconnue, un foudroiement au ralenti qui, visant au but en une fois, n’oublie rien. La hantise de beauté et de son bouleversement décisif, par acharnement, par torture à la finesse, culmine à un paroxysme d’intensité qui ressemblerait trait pour trait à la forme la plus fidèle que la bonté pourrait prendre si elle se risquait à en prendre une plutôt qu’une autre.

0 Commentaires

|

Catégories

Tous

|