|

Le monde entier connaît les « dripping » de Pollock. La peinture, par coulures et filaments, se répand depuis un pinceau manié au-dessus d’une toile. Nul autre geste peint n’est capable d’un tel rendement. Brusque et oraculaire, la projection captive au moins un instant, car un paysage immédiat surgit de ce jet souple ou cinglé. Le dripping fut donc exploré à fond par l’artiste américain. Avant lui, l’artiste ukrainienne Janet Sobel avait pratiqué la « drip painting », pressentant l’énergie propagatrice et le grouillement cosmique des lacis dans ses tableaux folkloriques où fleurs et têtes naïves émergent d’un terroir nucléaire.

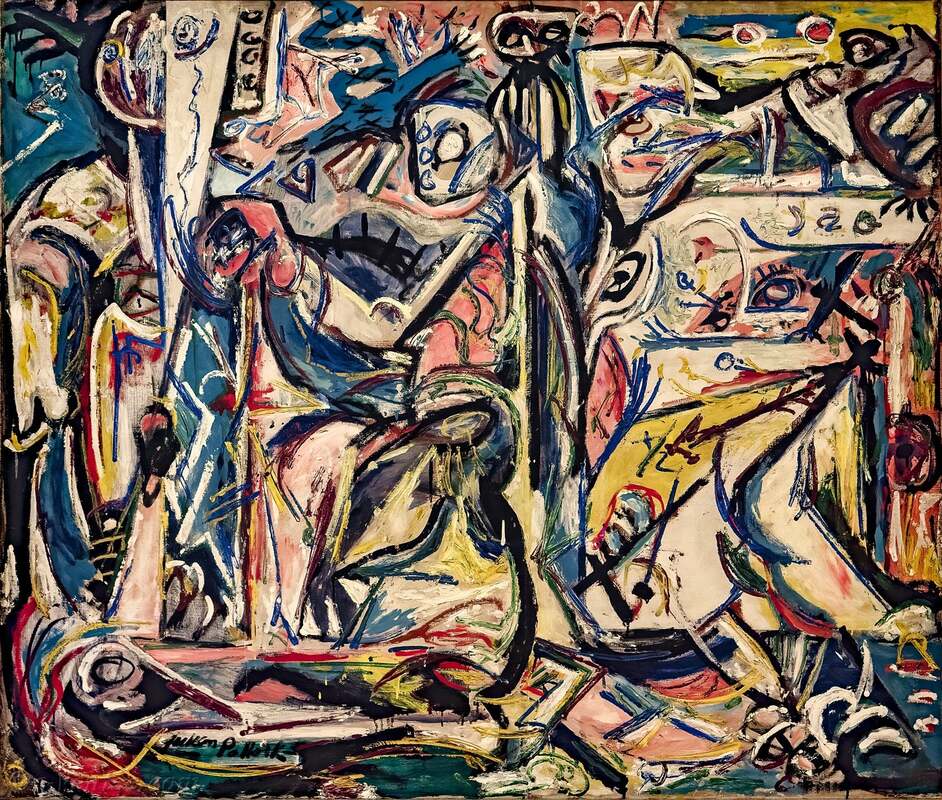

Quelle que fût la gestation du procédé chez Pollock, j’y soupçonne au départ une grande, une faramineuse lassitude, de celles réservées aux peintres quand ils ne savent plus où ils vont, pris dans les ressassements du geste et le dégoût d’une volonté en berne. Ainsi les tempes de Pollock devaient-elles gronder dans une torpeur d’atelier où rien ne se précise, où le recouvrement des images n’est plus visuel mais sonore et lancinant. Le peintre se réveille dix fois, cent fois les bras ballants, l’air concentré et soucieux, à baratter des enduits et des sauces, à négocier des miracles, en passant d’une table à un mur, à s’inquiéter d’une tache, à sortir myope des séances, embué à fond par des scrutations sans fruit. Accroupi comme un singe dans un coin de la grange, il n’est plus qu’un maçon maladroit ratant sans fin un mortier. La modernité, de son œil concurrentiel et rusé, le regarde s’épuiser. Depuis les lucarnes de sa grange-atelier, Pollock regarde le ciel et ses dessins inlassables. En 1945, pour abréger le débat, l’usure des pourparlers avec les cohortes du style, Pollock eut les bras ballants, assez ballants, étirés qu’ils furent par le leste des brosses lourdes devenus marteaux, pour s’ébrouer. Le film de Hans Namuth peut toujours imposer l’image aérienne de l’artiste, de son ballet, presque sa valse de filaments, il ne montre pas la crise préliminaire et les toiles telles qu’elles furent effectivement réalisées. Certes, cette technique à base de filaments projetés, ponctués de nodosités, là où le geste s’attarde un instant, désennuie le peintre, arrache Pollock aux négoces infernaux de la peinture de chevalet. Mais, à même le voile des lacis, il est un fantasme de tuerie où les murs aspergés de sang montrent la giclée et l’arrosage, la projection, l’écriture pulvérisée d’une violence, d’un passage à l’acte, et c’est là que je vois Pollock ; c’est ainsi que je vois le hors champ de sa légende. Un Pollock de vie ou de mort sous l’averse des giclées, en de sombres séances à appeler l’orage au-dessus du studio. J’y vois Pollock lancé, véritablement, dans le seul geste d’art qui vaille, celui d’un contre-sort où l’artiste n’attend plus ; il devance l’appel et se construit un Tombeau vivable, une fosse dynamique où le plein, justement, l’emporte sur le vide, où l’angoisse terrassée est couverte mille fois, des centaines de milliers de fois, par une kyrielle de signatures en forme de flammèches. Pollock n’a jamais été un peintre à chapeau ni un partisan de l’art champêtre, encore moins un peintre des rues, un artiste des villes. Il semble venu d’une colonie oubliée, d’une peuplade du désert, à peine dissociée des cactus et des grands rougeoiements géologiques. Issu d’une lignée élémentaire insolée une fois pour toute, irradiée à une échelle solaire inconnue des latitudes respirables. Le souvenir perpétuel d’un gigantisme solaire et tellurique bout dans la forme même de sa silhouette, une gravité que son corps peine à contenir. Une lumière d’angle divise en oblique sa tête un peu ratatinée. Tout au plus Pollock ressemble-t-il à un peintre juif, à la peine transatlantique d’un Allemand parti à temps et qui rumine dans les ombres portées, par la fenêtre, à la nuit tombée. Mais la race de Pollock n’en résiste pas moins à l’identification. La carrure et le visage de cet homme noir et blanc, cette simultanéité de couleurs et de type se résout au front large du peintre, dans sa forme unitaire de maillet ou de bélier. À tort ou à raison, je vois en Pollock un boxeur au front proéminent, super-welter forcé de se battre, pour cogner à sa mesure, chez les poids lourds. Renfrogné non de la veille, mais d’une damnation antique, peintre d’un vieil ombrage d’Amérique, Pollock est l’indien blanc, le métissé essentiel. Migrée à New-York, sa peinture restera de désert et de canyons. Elle puisera dans cette réclusion raffinée, dans ce rabougrissement d’échelle, sur la côte Est, les complaisances d’une hargne féconde et les pâleurs inspirantes de l’inadaptation. Si l’Américain se fit un nom, il n’eut guère à se faire un visage, il l’avait déjà. Rehaussées par les photos et les films de Hans Namuth, les peintures de guerre appelées par le type noir-albinos de Pollock clignotent et refluent sur le visage du peintre. Car une note cruciale s’efface dès que l’on détourne les yeux de Pollock. On serait en peine, en voulant dresser son portrait-robot, d’en restituer la note basse, le gong. Rien mieux que les gestes de l’artiste arquebouté sur ses grands formats ne chorégraphie l’idée que l’on se forme de ses traits et de sa personne intégrale. Même quand l’objectif croise sa face, l’emblème indéchiffrable ne se laisse pas éclairer. Une tête d’indien fripée occupe ce semblant de face européenne. Des reculs effroyables dans l’immémorial et le géant roulent sous les arcades du peintre. Pollock a l’anatomie d’un génie noueux, teigneux ; la silhouette d’un muscle entier en forme d’homme, fait pour bouger sacré, se mouvoir sacral, mais sans autre totem que des visions d’aigle à refaire, sans point fixe ni fossilisation idolâtre. Pollock ne fut pas l’enferré que l’on pense dans les mailles du « all-over ». Au début des années 50, plébiscité pour sa trouvaille bien lisible et internationale, il revient à la figure, et sut, en peinture, ne jamais dormir tranquille. Pour se défaire de l’écœurement de soi-même qui toujours menace, il regardait avec envie les peintures de quelques outsiders, des amis proches de sa veine, mais des peintres plus gourds, comme Alfonso Ossorio qu’aujourd’hui on rangerait au vide-grenier de l’art brut. Ce regard de travers, tout d’envie poisseuse, tient Pollock dans sa fièvre. Sa peinture ne voulait pas s’établir et sécher au fond d’un filon. Si elle ne voulait pas tout rafler à la fois comme on serait tenté de le croire, née d’un artiste qui fut à la confluence de l’expressionnisme abstrait, du primitivisme et du surréalisme, fils de Picasso, de Masson et des muralistes mexicains, elle exigeait en revanche de ne pas se reconnaître au matin. L’intransigeance est en feu dans cet homme-juge de ses propres flamboiements. Quand je pense à Pollock, les mêmes toiles reviennent, et celles non vues et sans doute non peintes qu’elles suggèrent. Je veux parler des toiles « indiennes » de Pollock, celles où la saturation des influences n’atomise pas les images inventées par Pollock mais les révulsent, en soutirent des monstres, c’est-à-dire des beautés neuves. Les deux tableaux de "Femme-lune" ou encore "She-wolf", à ce titre exemplaires, tirent littéralement des images aussi puissantes qu'imprévisibles. Il y fallait du totem fantasmé, du totem aberrant où le surréalisme mexicain coïncide avec les totems des tribus d’Amérique du Nord. Ce ne sont là que des indications, des flèches attrapées au vol du geste et de la composition, des phénomènes plus magnétiques que clairement prémédités. Picasso, avec ses tauromachies et ses minotaures, sa ménagerie cubique de "Guernica" et son primitivisme semi-cubiste des"Demoiselles d’Avignon", n’a pas ouvert le chantier à lui seul. Il serait plus juste de dire qu’il est tombé sur une vaste clairière où les peintres n’ont pas fini de s’accrocher à l’échine angulaire de centaures à collectionner en peinture. Le bestiaire d’une aube du monde attend les peintres au détour des plus longues tracasseries d’atelier. Voilà le genre de pensées torves auxquelles devait s’adonner Pollock, quand, après les grands dripping à Musées, il en revint aux mutants, aux thorax et aux membres qui repoussent spontanément aux quatre coins de la toile. L’imaginaire macéré des peintures des années 40, évoque une peinture de l’avenir telle que la pratiquent les peintres en fin de vie, ( je pense à "Circoncision" et à "There were Seven in eight" ) lorsqu’ils atteignent à cette maturité qui ressemble à une victoire à l’usure, j’allais dire au mérite. Quand le peintre en est à la dix-millième destruction des pièges qu’il se tend à lui-même, à l’énième dynamitage de ses manies borneuses, il lui vient des valeurs de vin ancien, de vieil or suppurant des valeurs ruisselantes et inespérées. Telles m’apparaissent les sorcelleries crocheteuses de Pollock, peintes aux couleurs franches des totems, de ces couleurs faites pour le bois dressé au ciel. Un bleu et un rouge de pigments à tipi entrecroisant les droites d’une architecture hybride où toute figure avalée dans les poutres exhibe la structure, l’ossature d’appartements cavernicoles. La forme des totems ou des entités advenues dans le dessins, elles, ont la complexité et la sophistication d’un désir assouvi de haute lutte, elles représentant une excitation en équilibre, pour ainsi dire surprise en flagrant-délit de matière échauffante, encore dans les gonds de son moulage. Face à ces écheveaux de bêtes aux jambages de lettres, où la peinture, en tant que principe régnant dans l’arène du support, appelle l’étreinte perpétuelle et explosive de la courbe et de la droite, (élevant une gamme resserrée de forme en croix, notamment ces variantes en X et en Y à d’incroyables piliers d’énergies, motifs et ornements à la fois rayonnants et fermés sur leur énigme), le peintre possède un coup d’avance sur le rêveur.

0 Commentaires

|

Catégories

Tous

|