|

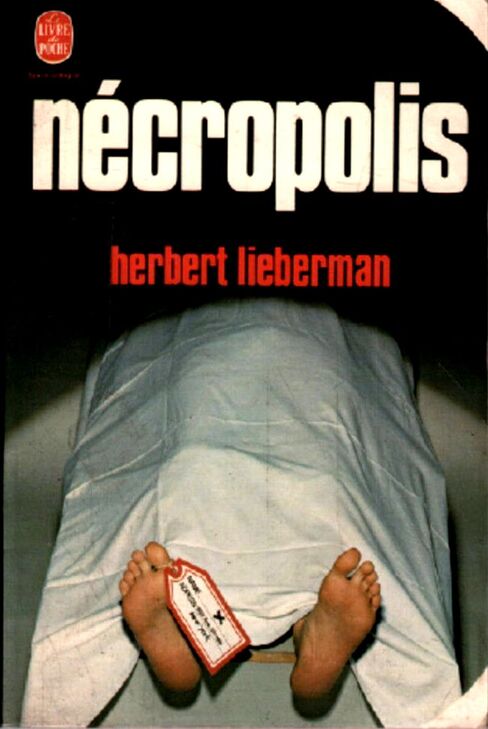

Longtemps, le roman d’Herbert Lieberman, Nécropolis, ne fut qu’une couverture, l’image d’un texte dont je ne savais rien. Le nom de l’auteur aux syllabes bien sonnées, le titre âcre et intimidant, et surtout la photographie explicite en première de couverture : les pieds d’un cadavre à la morgue, recouvert de son linceul, portant l’étiquette d’identification à l’orteil, signaient le statut grinçant d’un livre infiltré dans les familles, accédé à ce rang improbable des romans lus « par tout le monde », c’est-à-dire, en 1976, par les maris en cravate après le bureau. Le roman rutilait noir entre les classiques défraîchis, les volumes pesants, les spécialités en dix volumes reliées cuir, les briques jaunies d’un encyclopédisme daté ou d’une pédagogie d’après-guerre. Nécropolis tranchait par sa vindicte, plus froide et vénéneuse que provocatrice. Aperçu à neuf ou dix ans au pied des immeubles, dans des caisses abandonnées ou sur les brocantes, le roman lâchait son timbre de gong. Un grondement sinistre évocateur de sous-sols et de prophétie lugubre, doublé d’un halo médical, lui-même précurseur de l’odeur phéniquée, forcément mêlée à une autre, grasse et insinuante. La couverture condensait un mystère tentateur de réalités choquantes. Je sentais son taux élevé de propriétés dérangeantes, de celles propres à susciter le sentiment vague, pénétrant et durable, de l’appréhension. Je l’appréhendais dans les deux sens du terme, à distance. Il toisait les lecteurs, les haranguait à la menace, par son calme noir et glacé. Son titre cinglant jaillissait de la couverture et mordait le regard.

Le joyau malfamé, patiemment, me donnait rendez-vous. Le titre finit par disparaître des cartons, des éventaires, évacué des caisses où les familles l’avaient jeté plutôt que remis dans le circuit. Deux décades au moins l’ont relégué à l’oubli, déteint son éclat clandestin, avant que son venin typé n’ait refait surface. Je cherchais déjà, et je cherche toujours, des textes hybrides, des chemins de traverse dans les genres consacrés. Nécropolis me revint en mémoire comme une promesse d’ouvrage échappant à son genre déclaré, débordant ses codes et ses cadres. Ainsi, je n’ai lu le texte que quarante années après les frôlements d’enfance évoqués plus haut. Depuis la fin des années 70, les séries et le cinéma ont fourragé dans le domaine médico-légal au point d’en faire un secteur ouvert au public ou tout comme. Le roman de Lieberman, lu après cette déferlante, aurait pu en pâtir, teinté d’une apocalypse démodée. D’ailleurs, le héros du roman, le professeur Konig, légiste new-yorkais, a dû fournir l’un des modèles de cette veine surexploitée, dans le polar, où le médecin supplée l’enquêteur. Or, le héros de Nécropolis, indissociable de l’atmosphère new-yorkaise des années 70, violentes et suantes comme une cale labyrinthique entre les tours et les no man’s land, possède ce grain de stupeur tendue d’une exploration pionnière, d’un arrière-goût de « première ligne ». Une chape d’angoisse, concentrée sur Konig, se répand à toute chose. Une ambiance d’acouphènes, de froissement textile exagéré, d’excès blafard, de pression névrotique dans les taches et les relations, donne à Nécropolis un relief accusé, un tempo à cran, qui tient le roman à l’écart des stéréotypes. Beaucoup mieux que dans mon souvenir très dilué de « la trilogie de verre » de Paul Auster, Lieberman restitue l’insomnie identitaire de New-York. Texte classé et primé dans la catégorie policière, Nécropolis déploie une richesse d’arrière-plans et de lignes de fuite où les gouffres aventureux de la ville, ses grottes à charpentes sont données à sentir. Lieberman trouve le point d’accord entre la mélancolie de son légiste et la nuit naufragée dont NY est le perpétuel sous-titre. Si je passe la comparaison molle entre l’autopsie des fondations d’édifice et celle des cadavres, il n’en reste pas moins que les effets de rue et l’évocation des bâtiments qui les bordent donnent un puissant relief organique à la ville. Dans Nécropolis, les débris anatomiques de chair, d’acier et d’asphalte, plus ou moins volontairement égalisés par Lieberman, reluisent d’une vie seconde, pris dans une résille électrique, une vaste turbine qui galvanise sans distinction le mort et le vif. La Nécropolis de Lieberman donne l’idée d’une embouchure du Styx mais en double sens. L’air noir et somnambule fusèle les allées et venues d’une dérogation béante à la frontière du vivant. L’abîme y bat du clapet. Liebermann paraît réussir une levée en coupe de NY, sa radiographie déjetée, le tableau artiste auquel ils aboutissent, sans peut-être l’avoir voulu, je veux dire, sans l’avoir voulu autant. Non que Nécropolis constitue un long poème de New-York, mais sa masse électrique parcourue de sirènes, ses hangars béants et immeubles désaffectés, ses taudis complexes qui l’approfondissent d’une termitière sans cadastre, Lieberman en dresse les arches véhémentes et les carcasses fossiles. La nuit fait sa patine des ossatures mal nettoyées, des supports à lampe-torche et gyrophare, nous entrons sous l’influence d’une note sourde annonçant un monde intermédiaire. Je pense au hangar le plus lépreux de l’enquête, cette nef de suie aux grincements de temple sans nom dédié à la perdition ; mais aussi à cette berge, ce marécage sous les ponts où remontent les restes envasés des victimes. Mais ces trouées ne font pas le roman ; Lieberman n’y va pas, du moins pas carrément. J’imagine son éditeur, ou ne serait-ce que l’ombre tutélaire des affaires, penchés sur son épaule, le dissuadant d’ouvrir en grand les dessous new-yorkais. Les personnages de Nécropolis chancellent aux lisières, ralentissent au pied des galeries les plus noires. Ils s’avancent, s’exposent à des radiations de ruines fraîches, pleines de poutres et de rivets, s’arrêtent au milieu de stalactites inédites, mais ils n’y basculent pas en entier. Ils gardent l’uniforme et les réflexes de la surface. Cent mètres plus loin dans les souterrains ou les étages sans lumière, dans les tanières au fond des éboulis, les annexes condamnées du métro, et le genre littéraire du roman, policier et hybride, le polar poétique passerait à l’éblouissement, à la pulvérisation des assises liées au genre. Nous passerions au non genre, nous dépasserions les offices et les rubriques, le cahier des charges. Soudain, nous passerions du polar audacieux à la ville traversée ; au foudroiement rétrospectif retracé et gainé par l’accélération des mots. Nous en serions alors, d’un coup, au reflux de force sur la page ; au broiement rythmique de l’homme dans la ville, tel que Jacques Prevel en a recabré en vers libres les éclairs. Le lecteur effleure, dans Nécropolis, les fonds organiques d’une civilisation régressée à ses piliers rugissants. Ce sont presque les sous-sols antiques de New-York atomisé découverts dans La Planète de singes. Cette régression cyclopéenne ouvre sur le monde de la rencontre mise à nue, sur la plateforme inattendue, grésillante d’éternité et de retrouvailles imminentes ; là où l’heure sonne de trouver la formule, d’articuler en gestes et en regard la juste et définitive étreinte. L’intrigue seconde, qui à rebours devient la première, en vient à cet abîme de gravité. Car le père recherche sa fille. Elle a disparu, sans que le père sache si sa fille est morte quelque part ou si elle vit retirée. Artiste peintre en rupture de ban, privée d’une mère emportée par la maladie, coupée d’un père toujours absent, abstrait, accaparé voire hanté par les corps assassinés, leurs débris humains repêchés par la police criminelle, la fille donne au mythe urbain son héroïne la plus reculée, la plus transfuge entre les deux mondes. Cette jeune femme introuvable, que son père craint perdue, engloutie dans les bas-fonds, décoche la réponse à la question phare et non formulée « que faire ici et maintenant, une fois née sur la terre ? » La réponse filée, plus grondante que le tumulte new-yorkais, d’un angle oblique plus glorieux que la herse de ses tours, excède de loin les bornes établies du polar : Peindre. En passant, Lieberman s’offre le luxe d’esquiver le portrait « de l’artiste en jeune femme », lui préférant, pour donner plus d’épaisseur à la jeune artiste, une condition radicale et sublime. Lieberman entre dans la matière fébrile, il tient à dire quelque chose, un propos hauturier, impérieux, qui le tenaille bien plus que les conditions imposées par son éditeur. Peut-être s’en veut-il de le vouloir, il veut parler d’Amour. Inaccessible, introuvable, la fille de Konig ressemble à un pur extrait de New-York, au détachement volatile d’une divinité tutélaire envolée d’un très haut fronton. Le seul tableau trouvable de la jeune femme, levé en son absence et en son nom, semble avoir été soufflé, embué plutôt que peint. Le tableau, suggère Lieberman, est d’un abandon magistral. Il ne claironne pas l’écriture audacieuse, la provocation bizarre d’un stylé né à New-York. Le tableau est un ciel, et il reprend ce motif maître à zéro, comme si le paysage n’avait que très peu existé jusqu’alors en peinture. La jeune Konig en revient à la terre inondée de soleil. Vu par les yeux du père, le tableau s’allume pour lui, il l’attendait pour rayonner à pleins feux. C’est uniment un couchant maximal, en altitude, et un autoportrait transparent, un apaisement grandiose broyé en phosphènes. Nécropolis porte comme un chant second la douleur filiale, des images latentes de naissance, d’enfant jeune sous la lumière précise d’un recoin de saison, les traits saisis dans une image qui perdure et défie le temps, s’obstine à l’emporter sur la razzia des jours et de la séparation.

0 Commentaires

|

Catégories

Tous

|