|

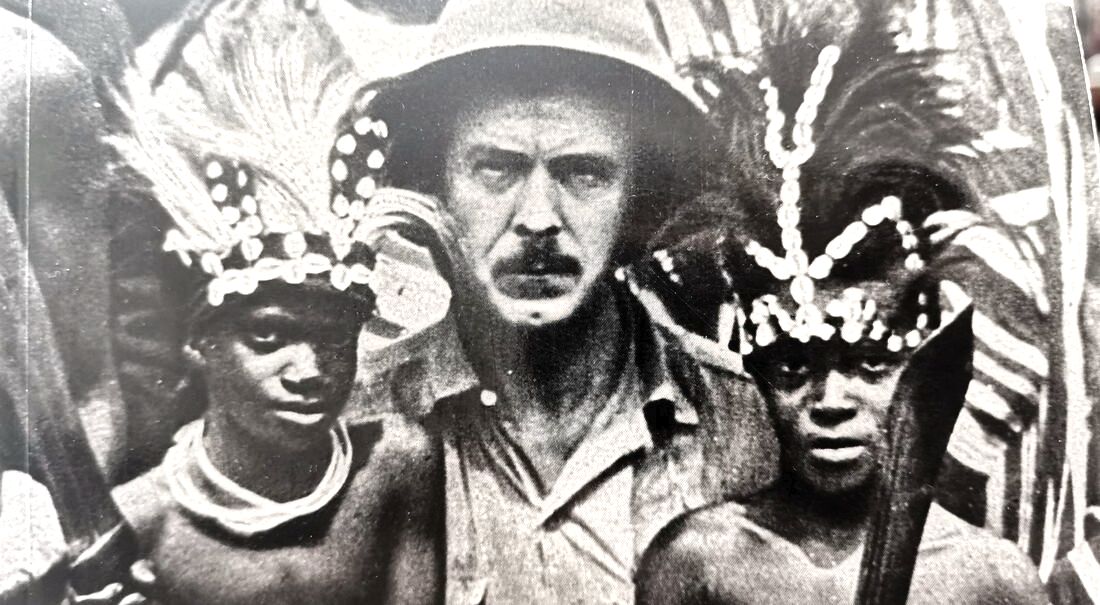

Le nom de William Seabrook lève de fumeux tropiques. Ce baroudeur des contrées sauvages les choisissait dangereux, malfamés. De ce visage d’archives, je retiens les yeux éperdus et inquiets, photographiés dans les plumes et les palmes. Seabrook ne rêvait pas d’aventures, mais des pièges exotiques, des nasses sacrificatrices et cruelles qui peuplent les plis inexplorés du globe. L’homme voulait voir de près l’archipel, le marigot, la boue équatoriale et les bananiers, et il enjambait pour cela autant de garde-fous que nécessaire. Si bien que le zombi et le cannibale, ces deux états-limites aux confins de l’humain, sont attachés à son nom par des liens sulfureux d’explorations, de témoignages et d’expérimentations. Paul Morand avait lu L’île magique, et voyait en Seabrook un « Cendrars américain ». Belle formule à bandeau et à réclame, mais en vérité, Seabrook ne prenait pas les lointains à bras le corps dans un élan fraternel, sous l’alibi quelconque d’un tourisme colonial ou en s’attribuant l’apanage des grands explorateurs. Lui entrait dans la catégorie des collectionneurs d’effroi. La beauté emprunte souvent son principe ou ses finitions à une part détraquée. A cet égard, Seabrook n’était pas en reste. On pressent chez l’écrivain une sociabilité complexe, une réserve glacée à la Lovecraft mais en version mobile. Un goût immodéré pour les dangers encourus par l’homme blanc éloigné de ses bases. Sans nul doute l’écrivain-explorateur, anthropologue aux entournures, s’effrayait volontiers à la pénombre des musées ethnographiques, aux départements des masques, des coiffes, des gris-gris et des totems, mais il n’en restait pas aux cabinets de curiosité. Seabrook exige le fantasme de terrain et se jette dans les zones où l’horreur prospère dans sa glèbe. Ainsi fut-il, en Haïti, plus qu’un voyageur blanc, un fouineur ombrageux en même temps qu’un Américain type, à moustache et à chapeau, un intrus insaisissable, frappé au coin d’on ne sait quel rictus ou expression lugubre. La marque sévère d’un crime en suspens, marinée en décades, lui allongeait le portrait. Je ne saurais dire s’il osait par intrépidité et panache. J’inclinerais pour un ressort moins distinct.

Seabrook est devenu célèbre en plongeant dans les arcanes du vaudou et en le révélant au monde blanc dans son roman L’île magique publié en 1929. En explorant Haïti, en s’infiltrant dans les coulisses paysannes, en prenant les faux rythmes de sa faune, en s’approchant des plus furtives manigances, Seabrook a lancé au monde le mythe et la réalité du zombi, c’est-à-dire de l’homme « mort-vivant », et, par extension, du mythe du cadavre abruti mais relevé de sa tombe, doué d’une raison basique, criminelle, vengeresse et cannibale. Seabrook ne pousse pas le macabre jusqu’à la mobilité et l’animation des corps putréfiés, tels qu’ils paraîtront, criards, dans les films de Lucio Fulci ou de Jorge Grau, mais rend compte d’un rite criminel sur lequel plane un doute terrifiant. Un vertige sans pareil, un gaz de très subtile irréalité plane sur les faits, qu’ils soient avérés ou non. Il est un meurtre partiel, en Haïti, dont la victime ne meurt pas mais dont elle ne revient jamais. Pour résumer, des personnes déclarées mortes après un empoisonnement qui les plonge dans une léthargie similaire à la mort clinique, sont exhumées durant la nuit suivant l’inhumation. Les meurtriers opèrent dans l’atmosphère viciée et invisible d’une sorcellerie traditionnelle dérivée du vaudou. Opérant de la sorte, les fauteurs prennent possession d’un être. Une fois ranimées, les victimes ne le sont qu’à demi, comme perpétuellement sous l’influence d’un poison sans retour qui les prive de volonté, les vouant à l’égarement, l’absence, l’oubli, et à la plus parfaite docilité. Le zombi illustre ainsi la pire forme de l’esclavagisme. Le zombi oublieux de soi et des siens, n’ayant qu’un souvenir presque néant de son passé, travaille aux champs pour les négriers d’outre-tombe, mais l’esclavagisme peut être aussi sexuel. Il semblerait que les heures passées au cercueil brisent irrémédiablement l’identité mise en terre. Seul un pantin mécanique, disponible comme un automate, émerge de la tombe quand son maître vient le déterrer. Ainsi rôde, dans L’île magique, une vraie crainte d’épouvante à ciel ouvert, et les habitants, au nom d’une superstition attachée au vaudou, en acceptent la terreur. Entrouvert sur le monde des morts, le récit de L’île magique flotte lui-même comme un nuage répandu dans la vie, par le biais d’autres textes, dont le chef-d’œuvre de René Depestre Hadriana dans tous mes rêves, paru en 1988, où affleure le roman de Seabrook. Dans les deux romans, certains protagonistes finissent par croiser des parents qu’ils croyaient morts. Déplacés sur l’île, dans les plantations reculées, ils endurent sans broncher les heures du labeur agricole, avant de rentrer aux baraques où ils restent là, somnambules sous l’auvent, à attendre que le contremaître revienne les chercher le lendemain. Mais la rencontre en pleine rue n’a jamais lieu, jamais vraiment. Les disparus, les revenants n’apparaissent qu’au crépuscule, toujours à la lumière basse d’un hameau. Soudain, un passant endeuillé, un veuf, une veuve ou un orphelin croit reconnaître sa tante, sa mère ou son cousin, pourtant morts depuis peu. La fine transe qui parcourt L’île magique, culmine dans une scène étrange au plus haut degré. Elle nous soulage de l’égarement auquel Seabrook nous confronte, entre hypnotisme, envoûtement et craintes sans prise, en déchirant le voile des non-dits et des dissimulations. La scène, après maintes tergiversations et indices effrayants, lève soudain un tableau irrationnel au cœur de la nuit. Le narrateur baladé par les autochtones, mis en échec par la loi du silence, finit par prendre sur le fait l’interdit et l’impensable. Le narrateur pousse la porte obscure, au sens strict. Il ouvre une bicoque, à l’arrière d’un domaine, et reçoit l’image de plein fouet. Des personnes en habits sont à table, dans un simulacre de repas, de dîner solennel servi par un majordome. Il reconnaît les convives, enterrés depuis peu. Une énorme dissonance assaille le témoin sous la forme de détails grinçants et d’une ambiance faussée de toutes parts. La scène de théâtre, le décor de poupées, les dîneurs pieds nus et crottés, l’argenterie dans la cabane, la langueur des convives qui continuent leur repas sans lever la tête, le majordome, lui bien vivant et engagé dans une complicité inaccessible, concourent à une explosion détraquée, à une horreur sans effort. Jamais, dans aucun récit, je n’ai approché en scène de fiction, une impression si caractéristique de cauchemar et d’irrationnel plausible. Une lascivité de perdition à la frontière de la vie et de la mort naufrage la distinction entre le vraisemblable et son contraire. Le lecteur n’a rien à comprendre à cette perversion macabre, le décorum suffit. La charge dénaturée de cette coutume cachée ouvre sur l’interdit et le tabou, et l’occultiste qu’était aussi Seabrook, réussit l’effraction parfaite d’un monde intermédiaire. Une fois la porte refermée sur la preuve criante, le récit reprend sa somnolence, son rythme de chappe secrète ponctuée d’énigmes. A rebours, la scène du repas, en pleine nuit, ressemble à une impudicité. Seabrook nous abandonne à son seuil, livrés que nous sommes à son mystère. Le lecteur-voyeur y repense à voix basse, sans démêler les mobiles de ces habitudes ataviques, inscrites dans une tradition indéchiffrable. Les criminels se cachent derrière le titre de sorcier, y trouvent une sorte d’immunité garantie par la loi du silence, avec les abus criminels que cela suppose, mais rien ne parvient à dissiper complètement la chappe irrationnelle qui entoure et facilite ces malveillances. L’île magique est composée, organiquement, sur cette part d’inconnu. Dans la scène du repas, Seabrook, en ouvrant soudain la porte sur les zombis, ces apatrides biologiques, dans le même geste lève le voile sur d’étranges fantoches. Le lecteur est soudain face à des entités imaginaires inédites, auxquelles le statut même de personnages de fiction ne convient pas. Ce sont là, en quelque sorte, les réservistes de la fiction. Le narrateur témoin, dans un réflexe mimant l’impression du lecteur, referme aussitôt la porte de cette bouffonnerie glacée tant l’image tremble croyable à la croisée des mondes. Le reportage croise l’invention, l’imaginaire reflue dans la bouffée vérace. La scène irrigue le roman entier, donne un centre à son dédale. Seabrook fait du vaudou un mystère nomade, circulatoire et ambiant, galvanisé en image autour de cette scène singulière où l’impossible, un instant, fait surface.

0 Commentaires

Votre commentaire sera affiché après son approbation.

Laisser un réponse. |

Catégories

Tous

|