"Un très grand merci à Nicolas Rozier et à Delphine Duroy pour cette chaleureuse soirée d'hier, entre bocage normand et îles de l'Ouest, entre combats intérieurs et quêtes de perfection artistique, entre tendresse et brutalité - sous le signe d'une phrase rare, puissante et omniprésente. "L'île batailleuse" est parmi nous." Hugues Robert. Photo : ® José Cañavate Comellas

0 Commentaires

Cher Nicolas,

J'ai achevé la lecture de ton roman de "mésaventure", "D'Asphalte et de nuée", et je me suis vu sorti de ce bain de prose remuante bien rasséréné, avec la ferme conviction que ton imaginaire trouve dans cette forme de texte un terrain de jeu dense et idéal. Ce qui me plaît dans cette œuvre tient dans les environnements que tu ne cesses de décrire et dont les métamorphoses servent autant d'enveloppe que de parcours aux figures cherchant l'incarnation que de berceau au travail de ton écriture. Narwik paraît moins un bagne clandestin qu'une maternité des oubliés où quelques individus réunis par la force de l'abandon égrènent en eux et entre eux un tumultueux désir d'arrachement. Cette poussée constitutive du récit conduit ton texte à épouser la richesse la dynamique du roman d'initiation, genre dont le maniement précis des codes rappelle combien il permet d'exploiter intensément le caractère des personnages pour leur faire éprouver le pire et le meilleur d'eux-mêmes. Ces ombres cherchant à faire lumière de leur condition, quel qu'en soit le coût, ne se doutent pas que fuir ne leur servira jamais à rompre avec l'étanchéité du corps. Les paysages défilent, les aspirent plutôt, se teintent du reflet de leurs humeurs, jusqu'à l'inéluctable, dépeints grâce à un style plein d'acuité dans lequel je reconnais une gémellité avec ton œuvre picturale. Tu y requiers la même violence et le même éclat, puis tu t'efforces constamment, mots après mots, touches après touches, à déployer l'étagement des nuances de matières et de tensions dont ils sont faits. Je reconnais bien évidemment certains emprunts- ton goût pour la série B, ses fulgurances esthétiques et rythmiques, ton attachement aux ambiances mystérieuses, à l'équivoque de certaines atmosphères mais aussi aux charmes luxuriants de l'utopie - mais ceux-ci sont plus le point de départ de (mes) rêveries personnelles que de références explicites- l'économie carcérale et l'époque de dépossession au début que commente ta description des cachots, des salles de torture et des jeunes aux abois m'ont autant fait songer à "Zéro de conduite" qu'à certains films d'Emilio Miraglia, de Sergio Martino ou de Dario Argento; pensées qui me reviennent avec l'évocation d'un obscur réalisateur italien, à la fin aussi dans les salles secrètes et menaçantes de la demeure de Rosalba, lieu également propice aux cérémonies rappelant presque l'exotisme de palais antiques tels qu'ils sont représentés dans certains péplums ou films de science-fiction. S'appuyer sur ces motifs et garder intacte ta fonderie de langage est une des forces de travail que tu mènes, car non content de donner au fond du roman sa nature de sujet concret, de permettre au lecteur de s'y accrocher, tu affirmes et remets au centre de l'écriture l'enjeu de trituration de la langue. Le titre résume assez bien ce parti pris d'ailleurs, l'éternelle opposition du sol au ciel te place dans la filiation "post-romantique-parnasso-décadente" qui n'est pas usurpée. Pour autant les changements de tonalité sont bien présents. L'arrivée à la montagne, par exemple, est un passage particulièrement intéressant où, moins soumis à la pression, les personnages commencent à se singulariser. La rencontre avec l'explorateur, assez belle, presque irréelle, à la faveur d'un bivouac nettement amélioré, te révèle sous un autre jour, et il ne me semble pas t'avoir déjà lu sur un ton allant vers l'humour, l'incongru voire le burlesque. Cette légèreté soudaine ne sacrifie pas pour autant la précision du vocabulaire et la minutie habituelle avec lesquelles tu composes les images. Tes descriptions enivrantes de la montagne renouent avec la grande tradition humaniste et romantique qui voyait dans ces jardins d'altitude situés entre les fonds de vallée verdoyante et la face décharnée des cimes, de vrais havres de paix. Je connais bien ces territoires, leurs représentations stéréotypées, leurs puissances symboliques...Nulle surprise de te voir aussi utiliser les ingrédients du conte, autre genre important au sein duquel s'épanouissent les récits d'initiation, et en transposer l'énergie que ce soit pour caractériser les personnages - Rosalba dans ses rôles de veuve, de nymphomane, d'artiste et de prêtresse-, donner quelque horizon à l'histoire- la promesse d'initiation d'Henkel- ou créer l'action pure- l'attaque de l'ours. Sacrée palette que ce roman dont je félicite la fraîcheur, qui pourrait néanmoins paraître difficile à suivre tant le cheminement à l'aveugle et le brouillard affectif qui impactent la petite troupe charpentent les pages. Bel assemblage de mots, belle suite de justes compositions, d'osmoses, qui ne cèdent jamais la structure du roman -bien saillante- contre d'absconses abstractions. J'ai toujours aimé te lire dans la prose. Ton appétence pour quelques personnes comme Artaud, Prevel ou Giauque, cette faculté qui t'est propre à mettre ton écriture au service de l'acharnement et du péril avec lesquels ils ont traversé leur vie, composé leurs œuvres, je la retrouve ici à portée des personnages, nourrissant leur contradiction d'aspirer aussi haut et de rester aussi bas, les faisant vivre leur liberté comme un sursis, comme une amplitude à la violente élasticité. Ce creuset de vallée aux atours séduisants devient le théâtre de leur tragédie rappelant qu'on ne se défausse ni des matières, ni du passé; nous sommes faits. J'ai été agréablement surpris par le résultat de ce travail éditorial. La couverture en jette, mais nous avions je me souviens déjà discuté de l'importance et de la liberté de faire éclater ta peinture de cette manière. Le format du livre et la mise en page sont très bien, la police, la taille des caractères, l'en-tête ont été travaillés, pesés et choisis avec soin. C'est agréable à manipuler et à lire. Jacques Cauda est écrivain, réalisateur de films documentaires, peintre et éditeur.  Surfiguration de Jacques Cauda sur une acrylique sur toile de Nicolas Rozier "Portrait de Stanislas Rodanski", 146x114. Surfiguration de Jacques Cauda sur une acrylique sur toile de Nicolas Rozier "Portrait de Stanislas Rodanski", 146x114. Cher Nicolas, Dès les premières pages, le Nord (le mot) est venu vite jusqu’à moi. Monté comme des blancs en neige. Sans doute par les w et les k, qui sonnent viking… Narwik… Alliés à des photos vues il y a peu, photos faites par une amie qui a voyagé sept fois (dans sa bouche et) en Islande. Et le titre du livre de Céline qui a pourtant peu à voir avec votre d’asphalte et de nuée. Chez Céline le mot est musical, chez vous pictural. Il se mâche, se mange comme la peinture. J’ai toujours approché et rapproché la cuisine de l’atelier. La table : le tableau ! Le cuistot sort du néant l’animal mort comme le peintre sort son « objet » de son néant. L’un comme l’autre le donne à voir et à manger. Ne serait-ce pas aussi le sens de l’eucharistie ? Avale et tu verras ! Passé cette montée du Nord, j’ai dévoré. Appétit d’ado parmi vos ados. Avec ce paradoxe, celui d’être et au Nord et dans un roman terrifiant dont la géographie est toujours méditerranéenne, Espagne, Italie, France du sud. J’évoque ici Walpole, Radcliffe, Lewis, etc. Leurs romans gothiques et leurs châteaux de la subversion qui chez vous sont des terrains dit vagues, hangars, no man’s land… où sévissent les sévices ! Château de Barbe-Bleue, château de Lacoste, Sade raconté à l’enfant que je suis (re)devenu à vous lire. Délicieusement terrifié par vos ogres, eux aussi dévorateurs aux mâchoires frénétiques ! Noir récit pour ma pupille noire du qui-vive ! Pensée en alerte filant entre vos lignes tendues comme des rets. Après l’air normand et les forêts poisseuses, vous me conduisez, cher Nicolas, rue de Malakoff ! Avec Nettie nue sur le lit jambes écartées… Jeune fille en fleur prisonnière retrouvée (comme Albertine) qui à son tour va se retrouver mais à la montagne (Hautes-Alpes) parce qu’elle est plus minérale que l’arène de pierre, écrivez-vous. Que j’entends, à l’évidence, comme La reine de pierre (jeu vidéo pour ado) en écho à la conversation que nous avons eue samedi à Charenton sur vos figurines poussiniennes, moteurs à essence de votre roman gothique ! "Le Hameau" Avale et tu verras, ai-je déjà dit. C’est pourquoi vous démarrez votre Hameau (un décor de cinéma… murmura Henning) par un banquet, une danse des plats. Pour voir. Voir des images des films. L’œil du bourreau, La jupe et le caveau ! Des pellicules du genre fameux, le giallo. Du roman noir au film jaune ! Dario Argento et Mario Bava y excellent ; ils ont l’œil sur l’ondulante Rosalba Strebel virtuose des parois et des volumes. L’image avec la lettre et la lettre avec l’image (vaste programme !) au milieu desquelles j’ouis votre narrateur, deux points, ouvrons les guillemets : «Au milieu du chemin entre les lettres je me retrouvai par une forêt de béton sans recours et sans base arrière quoi ? un trou du fond du mur du fond ? la voix peut-être perdue ? ah ! dire cette forêt d’images féroces et âpres qui renouvelle la peur comme voir écrire la pensée ! Oh si bonne peur que mauvaise l’est à peine plus mais pour traiter du dire que j’y trouvai je dirai des choses que j’avais peine à imaginer mot vent flèche à l’assassin…. giallo je ne sais pas bien redire comment j’y entrai tant je fus plein de vigueur parlante en ce point où j’abandonnai la voix intérieure et j’entrai ! Je pris toutes les lettres et toutes les images qui furent comme jetées au ciel et de toutes les lettres et les images mêlées je fis des images-lettres entortillées ensemble tout autour de moi qui forçais mille mots à mille pattes et tant qu’une fumée couvrit mon corps de nouvelles couleurs du noir et du jaune qui firent pousser les mots les uns sur les autres sans détourner les yeux du trou et ainsi d’être au centre du milieu d’autour de moi… le narrateur… » Et ainsi infiniment, jusqu’au cri jusqu’aux flammes ! Merci cher Nicolas pour ces bonheurs de lecture. Découvert lors de la journée du patrimoine à l’automne 2020, le Manoir de Couesme, situé dans le parc Normandie-Maine, condense en pierres et en paysages mon attachement pour le bocage et l’atmosphère buissonnière propre à ce territoire entre Normandie et Pays de la Loire, dans cette frange où l’on ne sait plus si l’on est encore dans l’Orne ou déjà dans la Sarthe. Le Manoir dressé au centre d’un bocage élargi, où de lointains bosquets et charmilles brouillent et diluent la perspective fuyante des champs, enrobe le visiteur d’une verdure des confins. Nous sommes ici dans l’un de ces retraits géographiques où finit un pays sans pour autant que s’annonce un autre. L’ancienne demeure seigneuriale se révèle un promontoire à rêverie, une île entourée de vert, une citadelle discrète ouverte sur quatre horizons de lumière douce. Autour du Manoir et de ses dépendances, les propriétaires installent, une fois l’an, des sculptures. Cette exposition annuelle avait débuté avec des épouvantails qui hantent encore les granges. Ces épouvantails demandés à des artistes tiennent salon sous les poutres. Insolites sous les faisceaux printaniers, on devine sans peine qu’ils changent d’humeur selon les lumières. L’éparpillement des silhouettes rappelle le film Les Fleurs de sang de Franck de Felitta ou encore The Wicker Man « Le Magicien d’osier » de Robin Hardy. Cette archive fantastique latente n’est pas pour me déplaire. Non que les propriétaires du lieu m’aient invité à peindre des épouvantails, à représenter cette faune repoussoir sur toile, mais il est certain que dans le dessin de mes figures, quelque chose de figé, de schématique, de cabossé, de réversible, s’apparente par quelque endroit à ce support imaginaire de l’épouvantail. Au dehors, la vaste cour, presque une nef à ciel ouvert, donne l’effet d’un promenoir latent et d’un parvis antique repris par les herbes. En passant d’une rive à l’autre des bâtiments, un sentiment de traversée, une pointe solennelle accompagne vos pas. Cette impression ténue reprend partout, en chacun des angles du domaine, toujours ouvert sur des échappées visuelles. Voilà quel sera, non le thème auquel j’assignerai la série de peintures envisagée au Manoir de Couesme, mais une part de l’atmosphère qui soutiendra ma forge imaginaire. Mes grands formats de Couesme ne seront pas des paysages locaux, mais ils en porteront la teneur d’ouest, l’influence par imprégnation, cette lumière d’aventure qui donne au relief cet éclat de belles finitions. Plus encore, les arcades où m’accueillent les propriétaires du lieu semblent conçues pour de grands travaux peints. Réunissant l’abri en dur d’un intérieur et la luminosité du plein air, ce balcon sur le ciel et la verdure, au ras du jardin, est un formidable poste de peintre. C’est le contraire d’un contexte envahi par un voisinage de formes immédiat. L’écrin de pierre, doublé de l’écran du ciel, préfigure au mieux le rectangle uni des toiles. Plus que l’arabesque et la sinuosité végétales, je retiens les paysages à vastes plans découpés offerts par l’environnement du manoir. La gamme de plans verts des champs et prairies, le plan bleu du ciel, ou mieux, les pans d’une perspective écrasée, toute picturale, rejoignent ma prédilection graphique pour la géométrie, le tracé brusque et les contours accidentés. Ébauches de bâtiments, débris d’objets ou de choses informes me viennent spontanément à la main, et le Manoir de Couesme exalte cette dominante minérale. La série à laquelle je travaillerai sous les arcades, provisoirement intitulée « Secteur ouest », reposera sur de grands paysages imaginaires mêlés de figures, compositions dynamisées par mon expérience et mon immersion dans l’ouest local. Aussi, on cherchera vainement des allusions anecdotiques au site. Les éléments représentés, s’ils ne sont pas indifférents, sont avant tout des éléments de composition. Figures, bâtiments, tours, structures, vaisseaux, appareils ou machines indéterminés, arches, ponts, les formes-types de mon attirail sont les propulseurs dynamiques des compositions. Encore une fois, le paysage local ne fait pas l’objet d’une reproduction ou même d’une citation explicite dans les toiles, il m’offre un modèle d’énergie, une vigueur esthétique et une hospitalité atmosphérique exemplaires.

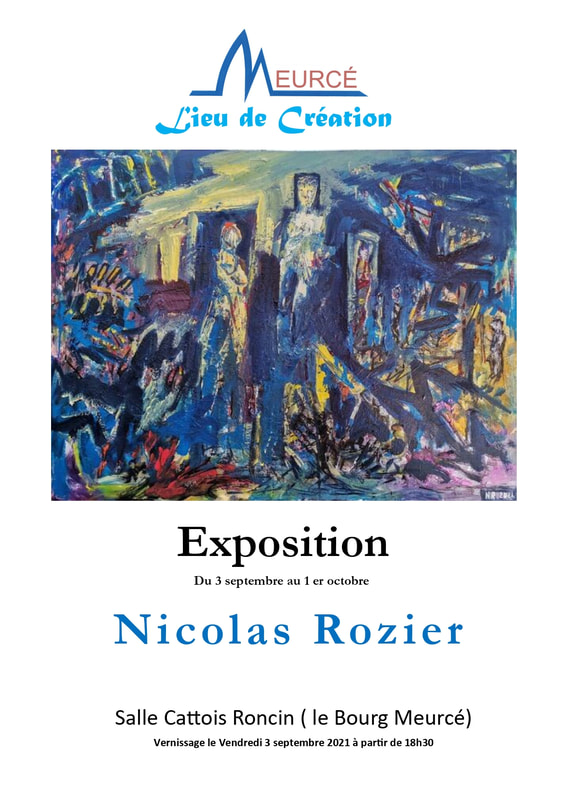

Actu.fr, le journal de l'Orne (cliquer sur le lien) Peintre et écrivain, Nicolas Rozier à l'honneur en mars à la librairie La Curieuse d'Argentan La librairie La Curieuse d'Argentan (Orne) fait venir en mars 2021 le peintre et écrivain Nicolas Rozier pour une exposition de ses œuvres et la dédicace de son premier roman.  Journaliste littéraire, écrivain et chroniqueur musical, Guy Darol collabore à Libération, au Magazine Littéraire, au Magazine des Livres, à la Revue des Ressources, à Muziq, à Jazz Magazine... Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages (romans, essais, dictionnaire, chroniques, poésie, études...). "Une prose trépidante" (...) Et j’entendais vibrer en te lisant l’équivalent des pièces les plus éruptives de Ligeti, les lignes hachurées et coupantes de Schoenberg dans ses œuvres pour piano. C’est donc une polytonalité de sons jouant en saccades de rythmes, et un dripping de plaies saignantes, de bosses bleues et noires. Un opéra où le vocabulaire, le phrasé, composent un récit secret remarquable derrière l’échappée en dérive d’une nef des fous aussi évocatrice de Bosch que de Penderecki, de Stanislas Rodanski que de Jean-Daniel Fabre - sans oublier Stig Dagerman et ses brûlures. Le roman n’étant plus qu’une forme marchandise trompeuse depuis jolie lurette, ton livre s’impose immédiatement pour moi comme un phosphore de chance, une étincelle de revie. La littérature bouge encore dans les remous et tourbillons de D’asphalte et de nuée. Où la jeunesse n’est surtout pas prétexte à fiction de l’enfance en âge d’or. Il n’y a guère que certains récits de Michel Bernanos ou de William Golding pour peindre le versant anthracite du paradis vert. Deux écrivains ont à mon sens relevé le roman en l’extirpant de la simple intrigue. Ce sont Julien Gracq et Maurice Fourré. Tu appartiens à cette fraternité de plume et de griffe où se combinent tous les éclats d’une prose qui se souvient des ressources de l’analogie dont le poème est la matrice. (...) Ton livre est fait d’une riche matière qui appelle de multiples lectures, fécondes je pense, élogieuses je l’espère. Merci à Hugues Robert pour sa note de lecture dense et précise. Le libraire se hausse ici au rang de critique par le soin scrupuleux de son approche et le goût allié qu'il manifeste.

Durant l'été, Zoé Balthus, l'une des premières lectrices "D'Asphalte et de nuée", a correspondu avec Nicolas Rozier.

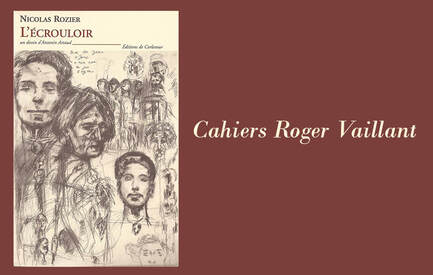

L'auteur, dans cet entretien, évoque la genèse de son texte et les liens qu'il tisse avec sa double pratique : l'écriture et la peinture. L’Écrouloir, d’après un dessin d’Antonin Artaud, par Alain Virmaux, « Cahiers Roger Vailland »9/19/2019

..C’est un dessin souvent reproduit mais rarement commenté. On l’aperçoit très distinctement au mur de la chambre d’Artaud à Ivry, dans une photo bien connue de Denise Colomb. Un de ses derniers dessins, sans doute de 1947, pas un de ses plus mémorables, presque sans violence. Comme l’écrit Nicolas Rozier: « Ce n’est pas un dessin d’art, mais la légende d’une vie morte par les rues » (p.32). Inutile de chercher à décrypter: « Rien, dans ce dessin, ne veut rappeler quoi que ce soit; tout est fait pour éviter le détournement du cœur, le racontar » (p.40). En évitant donc de le commenter à la manière d’un critique d’art ou de tenter de le valoriser comme exceptionnel – au contraire, sans craindre d’écrire « qu’il se montre en faisant mal, ce dessin » (p.41) -, N. Rozier justifie son choix de celui-là, parmi tant d’autres, parce qu’il lui inspire un poème. Ou plutôt une libre méditation poétique. Liberté qui lui permet d’évoquer au passage Camille Claudel, Anaïs Nin, Jacques Prevel, Yvonne Allendy, et même une autre figure féminine qu’on ne s’attendait pas à rencontrer ici: « la petite juive de Lecomte, Ruth, sa silhouette aux côtés de Gilbert-Lecomte) (p.34). Pour qui ne serait pas familier de l’aventure du Grand Jeu (Daumal, Lecomte, Vailland), rappelons brièvement que Ruth Kronenberg, modeste couturière et compagne d’infortune de Roger Gilbert-Lecomte, fut arrêtée en 1942, transférée à Drancy, puis à Auschwitz d’où elle ne revient pas. Cette intégration inattendue d’une silhouette tôt effacée par les « filles de cœur » d’Artaud donne bien la mesure de la totale autonomie poétique de N. Rozier.À travers Ruth, c’est évidemment aussi le fantôme de Lecomte qu’il salue au passage. On ne sait pas forcément que Nicolas Rozier a déjà écrit sur Lecomte et, surtout, qu’il est aussi peintre et a illustré plusieurs livres d’artistes. Ses modèles de prédilection sont Schiele, Soutine et Giacometti. Dans Aujourd’hui Poème (sept.2005), Charles Dobzynski avait présenté en termes chaleureux son double registre, pictural et poétique. Il a publié chez Fata Morgana en 2006 son poème L’Espèce amicale, qu’il a lui-même illustré. Et s’il évoque Jacques Prevel dans cet Ecrouloir à propos d’Artaud, il se propose de montrer, dans une autre méditation poétique, que Prevel ne doit pas être uniquement regardé comme un vague épigone d’Artaud. Alain Virmaux in « Cahiers Roger Vailland », n°29, sept 2011  Il y a derrière le noir de la couverture la couleur du sang qui gicle, comme giclait la pâte colorée du pinceau de Van Gogh, dans le recueil Vivre à la Hache de Nicolas Rozier, paru aux éditions de L’arachnoïde en avril 2017.Il y a aussi jusque dans le titre cette force de frappe poétique émaillant et éraflant le recueil, qui se compose de trois tableaux : « Scalp de Vulcain », « L’enfer est mort », « Je t’aime au feu ». Le poète s’est ainsi emparé du geste de l’artiste qui dans l’instant où il trace ses mots, conduit à l’expression d’un conflit : entre ordre et désordre, « vivre est une peinture de larmes », corps et cœurs s’écorchent au fer du langage. « La poésie, c’est de la multiplicité broyée et qui rend des flammes » Dans la lignée d’Artaud, qui figure en exergue du recueil, Nicolas Rozier met le lecteur à l’épreuve de la destruction : « Les mots sont tombés comme des hommes. » La geste du poète consiste à extraire au prix du sang une énergie inhérente à la matière, rejoignant l’auteur de « L’Ombilic des limbes » dans l’obscure matérialité qui est celle tantôt de la langue tantôt des choses elles-mêmes : « Je pense comme le fer une pierre de fer ». Matérialité aux limites mêmes du langage, épousant la rhétorique du chaos : « Mais pour le fer qui pousse à vue au fond de l’os martelé Il ne faut rien ». Saisi dans cette triple dimension, corporelle, épique et cosmologique, le poète devient l’incarnation terrifiante de la figure qu’on sacrifie et qu’on assassine, n’ayant « qu’un trou pour les yeux et la bouche/et il parle avec ça » – le motif de l’abattoir venant s’associer à celui de la croix « Le FIN MOT des clous de la croix en bois de ciel ». Vivre requiert l’incorporation absolue du mal ; un des poèmes induit dans l’ironie de son titre cette injonction tragique : « Vous reprendrez bien un peu de potence ? ». Mais le froid de la lame et l’effroi solitaire ne sont pas les maîtres mots du recueil. Il y a une autre puissance à l’œuvre convoquée par le poème, alchimique, féminine, minérale et sensuelle, hors du lieu comme hors du temps, et qui donne force de chair au Nous : « Nous sommes nus quelque part sur l’île rouge du cœur Et nous exerçons nos lumières comme des foudres amantes essayant toutes les bourrasques » Cette « figure de soie cisaillée », à la fois « beauté impossible » et instance guerrière, offre à celui qui la saisit un possible renversement : « je suis tes yeux nus ». Alors « JE » et « TU » s’élèvent, dans ce pouvoir transmué du Verbe, au rang des majuscules, et nous avons un véritable visage, ce « VISAGE D’ETOILES COUCHEES DANS / LEUR NUIT ». Alors l’éternel retour n’est plus condamnation à vivre : nous pouvons voir la révolution d’un soleil « fort jusqu’à l’envers de l’abîme » et qui, au terme de sa course, fait émerger dans « le poème cloué à l’état de rêve » ce « OUI POUR TOUJOURS ET TOUJOURS OUI ». Ainsi à l’heure où le regard contemporain s’épuise en spectacle, Vivre à la hache est un recueil qui possède cette dimension rare de la profondeur, et qui nous exhorte de façon magistrale à trembler comme à polir, à travers les épreuves d’un héraut brûlé par le feu sacré, notre diamant intérieur. La chronique de Sophie Brassart sur le site Recours au poème.  De Jacques Prevel (1915-1951) on ne retient que l’amitié avec Antonin Artaud, à qui il avait envoyé des poèmes que ce dernier disait aimer. Leur rencontre, en mai 1946, fut, pour Prevel, une véritable illumination, suivie d’une vénération qui dura jusqu’à la mort d’Artaud, en mars 1948. Il avait enfin trouvé « un homme assez pur pour (l’)éprouver tout entier / Un homme assez fou et assez vide de sens pour (le) comprendre ». Avant de le rencontrer, écrira Prevel, « je n’étais rien aux yeux des autres et il me semble qu’ils cherchaient par tous les moyens à m’humilier ». C’est au poète méprisé, à l’auteur de Poèmes mortels, Poèmes pour toute mémoire et De colère et de haine, que Nicolas Rozier rend justice aujourd’hui. À celui qui voulut vivre et faire vivre sa poésie au prix d’une vie de paria, de « vagabond d’un Monde absent » comme il le dit de lui-même. « Je suis l’inutile témoin de moi-même / Et de ma solitude dont je ne comprends pas / Le bonheur inhumain ». Avec des mots simples et de manière presque banale, Prevel dit un mal-être qui manque de rage, comme si quelque chose l’éloignait de lui-même ou le laissait en suspens dans l’entre-deux de la présence et de sa négation. Des poèmes qui ne rencontrèrent qu’indifférence. « Il y a je ne sais quoi de déchirant dans vos poèmes, qui me semble grand. Il y a aussi, il me semble, je ne sais quelle indolence ou quelle paresse – quelle incoordination – qui les empêche de prendre toute leur grandeur », lui écrivit Jean Paulhan. « Que reste-t-il à donner quand on est le fantôme / Qui lève sa main de brouillard ? » C’est cette façon d’écrire au plus près de l’inconsistance d’exister qu’accompagne Nicolas Rozier de sa langue métallisée, tout en somptuosité incisive et en approche fraternelle. Richard Blin jacques prevel, poète mortel de Nicolas Rozier Préface de Zéno Bianu, Éditions de Corlevour, 64 pages, 13 €  Il aime les rebelles, les dévastés, les suicidés de la société, Nicolas Rozier. Ceux qui ont fait de leur vie un défi à nos possibilités de vivre. Il aime leur poésie surcalcinée, pantelante d’authenticité suppliciée, celle des rares, de ceux à qui il a consacré un Tombeau, en 2010 (Tombeau pour les rares, éd. de Corlevour, cf. Lmda N°113). Aujourd’hui, dans La main de brouillard, c’est en complice fraternel qu’il rend hommage à Francis Giauque, poète maudit s’il en fut, né en 1934, en Suisse romande et dont l’œuvre est un bloc de douleur et de révolte contre une vie gangrénée par l’angoisse, atrophiée par l’incommunicabilité, mutilée par l’expérience psychiatrique. Un destin de solitude et de souffrance – « elle décompose » – qui, très vite, l’a fait se sentir frère d’Artaud, de Prevel, d’Essenine, de Nerval, de Holderlïn, de Pavese…, et auquel il mit un point final en se noyant dans la nuit du 12 au 13 mai 1965, à l’âge de 31 ans.Né de la matière même de ce monde de Giauque, et d’une troublante empathie pour l’homme, le long poème que lui dédie Nicolas Rozier module, décline, ausculte, au plus vif de la chair et du cœur, l’intenable d’une vie faite d’une frustration de tout et de l’essentiel. Une vie au centre de laquelle reviennent l’Espagne – qu’il aura aimée « jusqu’à être/devenu cette silhouette de brouillard/ que le vent fait chavirer/à chaque carrefour » – et la figure de l’amante impossible. Giauque était l’homme sans amour. « Personne n’était là pour lui dire/au premier tison d’extase/que ce ciel effilé qui entre au corps/ n’aime que l’orage et la nuit/n’est pas un ciel mais une femme ». Prisonnier du sablier de l’angoisse ou rejeté dans les grands fonds de la panique, c’est « avec des forces raclées/au néant de l’espoir » qu’il écrit. Parce qu’il a toujours été « trop tard ». D’où ses poèmes qui sont « des ravages/qui pivotent/des laves/qui bifurquent ». Des poèmes dont l’écriture au scalpel de Nicolas Rozier réussit à restituer le « chemin de lame », le « glas de boîte noire », le poids de réel désossé au tranchant de l’absolu. Richard Blin. Le Matricule des anges, N°174. Juin 2016. […] L’essentiel, cher Nicolas, j’ai consacré plusieurs soirées à lire L‘Astre des Anéantis, mais lire, est-ce le verbe exact ? il en faudrait un autre moins fade ; une fois que l’on ouvre votre livre, il nous frappe, il nous happe, on se laisse emporter jusqu’au vertige, mais le vertige avec lui est synonyme de conscience, de conscience plus vive, plus ardente. Quelle énergie, constamment, qui brise, qui redresse à la fois ! Tout est ainsi paradoxal, et c’est le signe même d’une nécessité absolue. La violence qui saccage émane des profondeurs d’une bonté trahie. Et je voudrais citer ici en particulier tout le deuxième chapitre « L’armée des arbres ». Une phrase au moins, celle-ci : « chaque tronc est une croix de l’amour démembré. » Mais démembré, pantelant, l’amour palpite encore, et dans les ténèbres du monde, il vit, il nous ordonne de ne jamais lâcher prise. Ce que vous dites, cher Nicolas, comme ce que vous peignez en témoigne grandement. […]

Pierre Dhainaut, à propos de L’Astre des anéantis, 01/09/2012  L’énergie de l’écriture de Nicolas Rozier est un grand élan fraternel qui empoigne le lecteur dès la première ligne et ne le lâche plus. On entend dans cette prose imprécatoire et incantatoire une tessiture, un genre de voix qui ne s’est plus fait entendre avec cette intensité dans la poésie française depuis Le Grand Jeu, depuis que se sont éteints les espoirs qui faisaient de la poésie la quête utopique de l’unité d’être. Il faut croire que la braise couvait encore : voici que la flamme se ranime, cette flamme dont brûlent ceux qui ne se résignent pas à la tyrannie du vulgaire et de la banalité. L’Astre des anéantis les éclaire. Il est fait d’un alliage de « toutes les noblesses pulvérisées ». Dans l’une des proses incandescentes de ce livre, il brille au-dessus de « l’armée des arbres », torturés par le fusain du peintre qu’est aussi Nicolas Rozier, se réclamant d’Artaud (auquel était dédié son précédent livre, L’Écrouloir, chez le même éditeur) ou de Jacques Prevel. Il pourrait aussi bien se présenter comme un héritier du poète-graveur William Blake, chez qui la vision est une ascèse productive, une protestation adressée au monde contre l’avilissement de la dignité la plus haute de l’homme qui est le pouvoir d’inventer, sans consentir aux séductions mensongères du matérialisme. Poète et peintre né en 1971, Nicolas Rozier a rendu un magnifique hommage aux écrivains qu’il aime en réalisant il y a deux ans une série de 27 grands portraits imaginaires. Le catalogue de l’exposition, intitulé « Tombeau pour les rares », est disponible chez le même éditeur, accompagné de 27 textes d’écrivains invités par Nicolas Rozier à choisir un auteur dans la liste de ses poètes de prédilection. Jean-Yves Masson, Le Magazine Littéraire n°516 – Février 2012.  POÈTE RARE Cette prose d’effarement est l’oeuvre d’un écrivain et peintre qui pratique l’art du reflet. En effet, ses acryliques comme ses écrits sont d’une même encre, trempée dans le « lyrisme des affres ». Son Tombeau pour les rares (Editions de Corlevour, 2010) assemblait vingt-sept portraits comme un « rébus d’apocalypse » où étincelaient d’une lumière noire les noms de Luc Dietrich, Jean-Pierre Duprey, Unica Zürn, Colette Thomas ou encore Paul Valet. Des noms errants qu’il convient d’attraper au vol, athlétiquement, puisqu’aucun effort n’a été réalisé pour qu’ils soient rendus visibles, accessibles ainsi que sont les livres qui s’éternisent sur les rayonnages, sans profit durable pour le lecteur. Nicolas Rozier nous est fraternel au même titre qu’Antonin Artaud sur lequel, à propos d’un de ses dessins, il écrivit L’Ecrouloir (Editions de Corlevour, 2008). C’est donc un poète rare, habité par le refus de céder à l’emprise des mercenaires, de succomber au temps de la vanité, cette époque dont il contemple les ruines et que son style, d’une suprême élégance, résume en forme d’abîme. De phrases effilées en traits aigus, Nicolas Rozier déchire toutes les gangues d’apparence qui composent désormais ce qui reste d’êtreté pour nous faire voir, d’un tout autre regard, « la trognerie débinée du trombinoscope mondial ». On le croirait répugné, gravement atteint de renoncement. Il n’en est rien et c’est la force poignante de cette prose. Alors qu’il décrit l’homme médusé, les forêts déclassées, « le pli de catastrophe » sous le ciel bleu, sa parole espère. Elle appelle l’enjouement, la bonté, l’amour. Elle redonne vie à ce qui est mort. Elle insuffle, comme le retour du grand air nietzschéen, un pointillé de possibilités, l’énergie de l’arbre, la puissance de tout cœur. Seulement l’hypothèse est étroite, de plus en plus étroite, et suspendue à des rages. « L’astre des anéantis est une suffocation qui respire ». Guy Darol, Le Magazine des Livres, juillet/août 2011.  Comment rendre compte d’un tel ouvrage ? L’Astre des Anéantis, par son flux d’écriture et sa forme, répond, en tant que texte, à ce qu’est son titre : une sorte de rareté provenant de l’infini, mais celui du microcosme, l’infini intérieur de l’être animé, et passant à travers nous, évoque ce que nous sommes devenus : des anéantis. Que la forme et le fond d’un texte soient à ce point en cohérence n’est pas si fréquent. On pense, de ce point de vue, non pas pour des raisons de style ou autre, simplement du point de vue du flux intérieur de cet écrit, à une réunion entre les intériorités de Bernanos, Dietrich, Prevel, Gilbert-Lecomte et tous les écrivains décharnés des années 30 en France, ceux que l’on nomme parfois les non-conformistes. L’auteur de L’Astre des Anéantis ne se reconnaîtra pas forcément dans cela, ce n’est pas grave. Nicolas Rozier ne prétendra pas maîtriser l’effet produit sur un de ses lecteurs. Par contre, ce livre est d’une maîtrise stylistique exceptionnelle. À mon sens, bien que n’ayant pas la forme habituelle du poème, pas plus celle de la prose poétique, ce texte entre clairement dans le champ de la poésie. Parce qu’il s’agit de l’expression de fractures de l’intérieur d’un être écrivain, lequel vit dans un monde qui fait violence à cette même intériorité. Et l’ouvrage commence ainsi : « Aux digues rompues de la vie et de la mort, la révolte aux yeux fixes a consumé tous ses feux, mais rien n’efface ses ruines de lumière. Le ciel se poignarde le mou pour donner à l’espace sa cognée de traits invincibles, cette barre immense d’un regard à l’assaut là où nul visage ne peut suivre, et rien n’est inventé. Rien de moins inventé, rien de plus dur que ce ghetto des douleurs placardées au ciel des villes, cette croix de guerre jaillie de la brusquerie symétrique des yeux, du nez et des lèvres, réduits au pan d’écorchement qui n’est plus un visage mais l’armée de l’absolu ». Violence et douleur de l’expérience de l’être au monde, celui qui est dans ce monde mais point vraiment de ce monde, violence et douleur de l’être plongé dans la matière urbaine. Violence, douleur et affrontement de l’être avec le monde et lui-même, quand l’écrivain plonge dans ses méandres intérieurs et écrit ce chemin, cette plongée, cette quête à la recherche de ce « lui-même » extraordinairement dispersé et perdu en ce même lui-même. Cet ouvrage qui, par ailleurs, écrit aussi une relation à la peinture, univers essentiel de l’écrivain Nicolas Rozier, apparaît comme une sorte d’œuvre au noir par l’écriture, une station sur le cheminement alchimique créateur de l’être poète. Rozier ne sera, là non plus, pas forcément en accord, et de nouveau cela n’importe guère : cette écriture mène à autre chose, vers un ailleurs, non parce qu’elle ne serait pas aboutie, elle est au contraire très aboutie, mais parce que Rozier écrit en marchant vers un pays merveilleux où l’on n’arrive jamais. On parlera sans doute de désespoir au sujet de ce livre. Mais alors, c’est de ce désespoir évoqué par l’Evangile de Jean, repris par un Daumal, celui qui conduit à l’Espérance.Matthieu Baumier, La Cause Littéraire, 2011. ...Cher Nicolas,

Je viens de terminer une première lecture comme une première traversée de L’ASTRE DES ANEANTIS qui n’est pas de tout repos tant les orages grondent et roulent de tous côtés… J’ai d’abord été surpris par cette tornade de fulgurances sur la « ville » comme une offensive spectralisée jusqu’à l’abstrait… Ces labyrinthes de morts vivants où se meuvent la mort dans la vie et la vie dans la mort dans la coulée lente de l’agonie généralisée… J’ai noté au fur et à mesure beaucoup de passages d’une intense lumière à relire et à entendre dans ses extrêmes ramifications de sens... Au milieu de cette armada de mots tendus, j’ai retenu certains traitements de thèmes qui m’ont infiniment touché comme: « L’arbre a tout vu, il était là, au moment éternel, il y est toujours. » car comme toi, je le considère comme « ce totem absolu » immédiatement et irrémédiablement détruit par la lumière noire de l’humain dans son destin mutilatoire de la vie où se joue cet éternel drame aveugle de « la souche (…) n’est pas le reste d’un arbre mort mais la naissance d’un arbre détruit » et où « si chaque arbre est l’envoyé d’un cri, chaque souche est l’arrachée d’un cœur »… Or, c’est bien là, comme tu le pointes, que se résume toute l’inutilité de l’espèce humaine sur terre avec « L’homme médusé (…) sent la fin proche si un quartier d’absolu tarde plus longtemps à se dresser devant lui »… J’ai aussi apprécié cette remise au terrier de l’esprit du renard réel après de siècles de personnification débile due au lubrique fabuliste… Mais, il y a surtout ces pointes extrêmes aux frontières métaphysiques qui me touchent infiniment comme: « les cœurs tués sont des poignards pour le néant », ou « à mi-corps de la vie et de la mort, sur cette ligne de front où la mort reste de la vie éclatée », ou « l’offensive de la douleur vidée de ses cris », ou encore « c’est tenir, droit et désintégré »… Par ailleurs, on peut déjà entrevoir de nouveaux chantiers à ouvrir sur « la peinture » avec cette extraordinaire question: « Et si le peintre ne peint plus à la souffrance, à quoi peint-il donc ? »…ce qui peut s’appliquer aussi à la « poésie » et au « poème » avec: « Le héros peintre ne fait pas la file des bons tableaux, il vit dans son tableau retrouvé. »… Et aussi ces très beaux passages sur Vincent Van Gogh et cette mise en avant, trop brève, du « dessin » comme acte pur de vie vraie… Enfin, « le visage » qui se démultiplie à l’infini en traversant ton livre pour s’engouffrer dans l’énigme de la face où – pour ma part – j’ai creusé comme un damné sans jamais toucher le fond de l’origine et où tu lances: « le débit des coups a fini par ouvrir entièrement le visage » et « mais je nomme visage ce qui prend face au bout de mes bras fantômes »…et cela me réconforte qu’un même objectif – par un autre cheminement – soit un enjeu majeur et définitif de l’expérience intérieure dans le sens où nous l’entendons… Amitiés José Puisque: « Une amitié, ce sont deux douleurs approchées qui ne se demandent rien mais échangent cette courtoisie au couteau qui a traversé les égouts baroques du monde »… PS: Je me retrouve très bien dans ce mode de respiration innée où « l’astre des anéantis est une suffocation qui respire. »… José Galdo, à propos de L'Astre des anéantis, 01/10/2011 ...Cher Nicolas Rozier

J’ai bien reçu « L’Astre des Anéantis », âtres-êtres d’un feu dont les AA entonnent l’Artaudienne… Un immense MERCI pour ce chef-d’œuvre, ta dédicace et ta lettre d’accompagnement ! « pour Jean-Pierre Espil dont les larmes de barbare brûleront tout quand l’éternité aura trouvé son vrai zénith Avec l’amitié de Nicolas » En cette puissante forêt de visions, le territoire est sans limites, c’est ainsi que fonctionne la magie naturelle… Tes 7 « Des-Astres » dansent la faux de la Folle, l’Illimitée… – Hèlent « les broyés vivants… » La Terre est un continuum miraculeux où les Animaux mangent leurs embryons et régurgitent leurs vieux… L’espèce « zum1 », la spéciste, bouffe ses larves et ne crache jamais… – Tancent « les laminés », le « lâcheur », « la sœur d’un exode à travers les collections de nos rages », « Écrasé sur la route, le renard… »… Je suis le Renard de Haine armé jusqu’aux Arbres… – Exhortent « Frère détruit » arraché vivant à sa chair de terre, « frère droit, triste et fier de mes enfants massacrés », et « C’est la fusion, la continuité déchirante du peintre à son bourbier d’œuvres, sa panique bourbière qui prévaut. » – « Frère détruit est l’ami dans le vide. » – « La débandade signe l’avènement sinistre qui n’est plus ce trait de règne cruel tel qu’on l’a connu au cours des âges de fer, mais la nappe atmosphérique suée par l’incrustation des mobiles incurables, intouchables comme une infection audible au fond des corps. » – « C’est le démembrement interne de la forêt de viande qui masque l’écriture, celle qui saigne dur, incomparablement dur au point supplicié du langage, quand toutes les lettres sont des bâtons calcinés, mais surtout une poignée de SAMARITAINS impensables qui aiment dans le vide. » – « C’est l’étoile géante du cimetière des étoiles, l’étoile qui s’est arrachée la parure scintillante pour n’être que le ventre chaud des étoiles fédérées, ce banc d’étoiles chargées des milliards de regards portées vers elles par l’instinct d’absolu, ce lever de tête qui vient aux écrasés quand ils n’ont plus que la nuit. » Mes mondes frères à Frère détruit : la bonté hallucinée… « Ce que voient les Voyants est toujours identique. Ils ont un univers en commun qui ne se dévoile que sous le signe de l’extase. » Roger Gilbert-Lecomte Avec toute mon amitié. Jean-Pierre ESPIL, à propos de L'Astre des anéantis, 12/08/2011  Première surprise : on prend cet ouvrage dans ses mains, comme si l’on soulevait une stèle. Une stèle légère pourtant, presque aérienne.Tombeau pour les rares échappe aux classifications. Il se situe dans la singularité, et, paradoxalement, dans la pluralité en raison du panorama qu’il propose : 29 auteurs, sans compter les disparus, les « rares» justement, qui sont au nombre de 27. Le format du livre, la sombre splendeur de son iconographie, feraient penser à un livre d’art. Mais c’est plutôt un livre d’air, tant il est parcouru par le cyclone de l’inspiration. Nicolas Rozier, peintre de la nouvelle génération – à qui l’ on doit aussi chez le même éditeur, une magnifique prose poétique, L’Ecrouloir – a conçu un vaste réseau de mémoire, qui inclut poèmes et textes écrits spécialement pour des écrivains et des poètes qui ne sont plus, qui se font « rares » pour des raisons diverses. Ils ont été choisis par l’artiste parce qu’ils lui tiennent à cœur, et non pour instituer une hiérarchie plus ou moins élitaire. Et ce sont d’autres poètes et écrivains, ceux d’aujourd’hui, qui les évoquent, les repensent, les imaginent, les font resurgir de l’ombre, parfois de l’oubli, ou de l’indifférence, non pour leur apporter une quelconque caution, ou les placer dans l’aura d’une exégèse savante, mais pour former la chaîne entre les vivants et les morts, pour rétablir les maillons perdus des voix et des chants. Un réseau de mémoire est un instrument particulier qui ramifie non seulement les souvenirs mais les fibrilles du cœur, les passages mystérieux d’un être à l’autre, les interstices de la parole dont il faut combler les lacunes et rétablir les connexions entre le passé et le présent. Mais un poète mort n’est pas, on le sait, un poète nécessairement absent : Ni François Villon, ni Baudelaire, ni Arthur Rimbaud, ni Antonin Artaud ( pour lequel Nicolas Rozier ne cache pas sa prédilection ) ne sont absents. Et même si beaucoup se sont éclipsés, dans des circonstances parfois dramatiques ( Jean-Pierre Duprey, Armand Robin, ou Benjamin Fondane, déporté à Auschwitz ) les fils que leur œuvre a tissés ne demandent qu’à être renoués par d’autres mains, afin que soit recomposée l’immense toile des mots. Que les poètes, en règle générale, soient des individus plutôt rares, quand ils ne sont pas une espèce en voie d’extinction, c’est une évidence qui n’a plus besoin d’être démontrée. Mais ce sont aussi, sinon, des suicidés de la société, du moins des rebelles invétérés, par la vocation même qu’ils assument. Et Pierre Dhainaut nous le précise : « À ces rebelles Nicolas Rozier ne se contente pas de rendre hommage. Il se révèle leur complice » Et c’est cela qui confère à l’ouvrage sa dimension sans pareille : la connivence des écritures d’hier et d’aujourd’hui, le surgissement au moyen des graphismes agencés de page en page par l’artiste, d’une véritable partition, d’une polyphonie des voix et des signes. Une geste de la mémoire, où le dessin devient dessein, aventure de l’esprit : les morts qui nous habitent ne sont pas des Lazare qui ressortiraient du tombeau, mais le bouche à bouche des mots ranime en eux les mots perdus. La rareté n’est pas ici l’essentiel, ni le point focal d’un destin, quel qu’il soit. Ce qui importe, c’est la durée, c’est l’inscription des mots dans la matière des frémissements, des germinations, des syntaxes de la terre et de la mer, dans le mobile et l’inamovible. C’est ce que nous retrace ce grand livre où les pages sont occupées par l’immense peuple des ombres. Elle ne ressortissent pas d’une esthétique, mais d’une chorégraphie mentale. Ni abstraction, ni figuration : un tourbillon virevoltant d’images, des traînées lentes ou des encrages volubiles, des apparences en voie de segmentation et des formes en mouvement, comme si elles tentaient, lambeau après lambeau, loque par loque, de s’arracher à la glu de la nuit et à la pesanteur de l’oubli. L’art de Nicolas Rozier n’est pas celui d’un cérémonial funèbre, mais d’un choral de l’éveil. Ses portraits modelés dans les effilochages, les enchevêtrements les étirements, à la Giacometti, les étoilements en expansion ne sont pas des formes muettes, mais assourdies comme des voix qui recherchent leur timbre. Les spectres déchirent le rideau de l’anonymat pour occuper la scène de la suggestion, à la limite de l’hallucination. Et les poètes qui ont concouru à cette entreprise se sont tous montrés à la hauteur du projet proposé. On ne saurait les citer tous, sans risquer l’inventaire ou la nomenclature. Les deux textes d’ouverture, celui de Pierre Dhainaut et de Marcel Moreau, sont exemplaires. Ce dernier, d’emblée, donne à l’ensemble son exacte signification : De la manière « forte » dont il réactualise ses rares en y ajoutant leur portrait en écartelé pour la bonne cause, celle des transports au-delà de soi-même, l’artiste accentue en profondeur la qualité prémonitoire de leur rapport aux mots. De la prémonition à la prophétie, il n’y a parfois que la distance d’un remous spasmodique de la conscience et d’un souffle féroce de derrière les « ergots ». Je serai tenté de citer à corps perdu, à regard-que-veux-tu… Je me limiterai à mentionner quelques-uns des rares : François Augiéras, Léon Bloy, Paul Chaulot, Luc Dietrich, Roger-Gilbert Lecomte, Gérald Neveu, Jacques Prevel, André de Richaud, Vincent Van Gogh, Ilarie Voronca, Stanislas Rodanski… Et les auteurs qui sont, comme Virgile, leur guide dans le cercle de la disparition : Jean-Yves Masson, Zéno Bianu, Michel Fourcade, Jacques Ancet, Eric Brogniet, Yves Buin… Forcément j’en laisse de côté avec regret. Mais on les retrouvera tous dans ce qui est sans doute un tombeau – au sens où l’entendait Mallarmé, dans son « tombeau d’Edgar Poe » – mais plus qu’une pyramide d’hommages circonstanciels, une source inépuisable d’images auxquelles les mots des poètes infusent une énergie nouvelle. Qu’on me permette de ne prendre pour point de référence qu’un extrait du texte de José Galdo en hommage à Francis Giauque : « Quand il n’ y a plus qu’un corps pour jouer au vivant s’ouvre alors, irrémédiable, l’angle mort du miroir de la vie. Le sommeil ultime devient la splendeur béante avec le désir de s’y endormir. Havre d’éternité dans le berceau de la terre, dans cette infinie douceur blanche de lumière retrouvée aux confins de soi dans sa mise en silence… » Charles Dobzynski, Europe n°979-980, novembre-décembre 2010 ...Dripping points

traits jetés griffures hargne écla boussures corps atrophiés le noir et le blanc écriture sortie directement du tube toutes les personnes se fondent en une seule unique et forte icône du destin humain Parfois le gra nuleux soit de près soit de loin soit léger soit é claté et toujours la sign ature TOMBEAU POUR LES RARES Poème d'Alain Marc écrit en regard de l’exposition des œuvres de Nicolas Rozier « Tombeau pour les rares » à la Halle Saint-Pierre, Paris, 5 juin 2010.  Quel beau livre que ce Tombeau pour les rares. Visuellement déjà, grâce à son large format et à sa sobre couverture noire sur laquelle les mots blancs du titre éclatent et s’évasent, tel un calice. Mais beau aussi par son contenu qui, malgré le nombre et la diversité des auteurs, présente une homogénéité assez remarquable.Le principe ? Vingt-sept auteurs qui ont profondément marqué Nicolas Rozier sont doublement revisités : par lui-même, tout d’abord, sous forme graphique, puis par un autre auteur qui, sur un mode biographique, hagiographique ou poétique, en trace un portrait-hommage. Une grande partie du charme de ce Tombeau pour les rares relève selon moi de son aspect paradoxal. En effet, il représente une étonnante alliance entre la sensibilité la plus personnelle de Nicolas Rozier, qui nous dévoile ici quelques-uns des pans les plus intimes de son jardin secret, et une forme d’universalité du ressenti dans laquelle nous pouvons tous nous reconnaître. Car des rares, c’est-à-dire des auteurs avec lesquels nous sommes indéfectiblement liés, malgré les siècles, les pays, les langues, les cultures, des écrivains, des penseurs, des poètes, avec lesquels nous vibrons dans une osmose que nous ne retrouvons pas avec les plus proches de nos proches, nous en avons tous, dans nos panthéons personnels. Que sommes-nous d’autre finalement, lorsqu’on nous ramène à notre plus simple individualité, que des cimetières virtuels que le temps qui passe se charge de peupler de tombeaux ? Les Rares que Nicolas Rozier salue ici ne sont bien sûr pas les mêmes que ceux que nous aurions salués, mais cela n’a pas d’importance : si le choix de tel ou tel auteur ne nous parle pas en soi, la raison pour laquelle il a souhaité lui ériger un tombeau ne nous laisse pas indifférents. Car, comme le dit très bien Michel Fourcade, citant Jacques Maritain, « il faut exister avec nos morts ». C’est cela que nous rappelle avant tout ce Tombeau pour les rares. Dans la galerie des auteurs célébrés, nous croisons des « stars » assez unanimement loués : Bloy, Villon, Baudelaire, Artaud ou Fondane (magnifiquement présenté par Charles Dobzynski), mais aussi des poètes plus discrets, moins connus du grand public : Alain Borne, Paul Chaulot, Gérald Neveu… Les illustrations de Nicolas Rozier, nerveuses, fantomatiques, cimentent magnifiquement le livre. À noter que, parmi la trentaine d’auteurs rassemblés autour du projet, nous retrouvons avec grand plaisir des personnalités telles que Guy Darol ou Marie-Claire Bancquart. Stéphane Beau, Le Magazine des Livres n°25, été 2010.  Regards posthumes Au soleil noir de la rareté comme au cœur de l’orage, leur œuvre flamboie comme les rosiers sauvages. Hommage de vingt-sept poètes d’aujourd’hui à vingt-sept de leurs frères. N’en déplaise aux tenants d’une mise à plat de toutes les valeurs culturelles – appelées à s’équivaloir sinon à s’échanger –, et quoi qu’en pensent ceux qui aimeraient faire de la poésie un antidépresseur, les vrais poètes sont des êtres en dissonance avec le monde, des êtres qui contre-pensent, inventorient nos manques et nos abîmes, assument la détresse souveraine des noirs désenchantements. Ces poètes que hante la question de savoir comment être dans ce monde tout en n’y étant pas vraiment, Nicolas Rozier – l’auteur de L’Écrouloir, sur un dessin d’Antonin Artaud (Corlevour, 2008), poète et peintre né à Reims, en 1971, comme Roger Gilbert-Lecomte – les appelle des rares. Incendieurs d’apparences, guetteurs mélancoliques, quêteurs de l’essentiel, tous connurent ou vécurent la sauvage impossibilité de s’en tenir à ce qui est. Hommes ou femmes, ils sont de ceux qui cherchent, entre innocence et ivresse d’être, dépossession et révolte, l’inatteignable. Dans l’obscur de leurs certitudes, dans l’expérience de la séparation, le combat contre les limites, les évidences éclatantes ou meurtrissantes, ils auront cherché la voie jusqu’en l’extrême saillie de leur vie, ces « suicidés de la société », comme Van Gogh et Artaud lui-même. Des récalcitrants, des réfractaires qu’unit la même « fragilité surpuissante » et qui ont nom Gérald Neveu, Paul Valet, Stanislas Rodanski, Ilarie Voronca, Alain Borne, Francis Giauque, Unica Zürn, Maurice Blanchard, Collette Thomas, Jean-Pierre Duprey, Jacques Prevel… Ils sont vingt-sept, à qui Nicolas Rozier, dans un premier temps a rendu hommage en faisant leur portrait, non pas en cadrant leur visage, mais au contraire en se délivrant du déjà vu, de la ressemblance photographique, en œuvrant au croisement de son univers pictural et de celui du poète concerné. Peinture en noir et blanc, sur toile, dans un format unique. Echos, épure, rythme, relief et tourbillons s’allient pour rendre visible l’effervescence interne, la stupeur d’être, la douleur en dérive ou la beauté convulsive de ceux qui écrivirent si souvent adossés à la mort. Une peinture tout en tensions et latences, donnant visage à ce qui se déchire comme à ce qui s’accomplit. Une sorte de poésie calcinée, en osmose avec le dessein interne de chaque œuvre. A la fois donc, portrait de l’œuvre et biographie dramatisée en nœuds de lignes, traînes de tempêtes noires, brasier blanc d’où émergent des silhouettes, des formes épousant la force qui les meut. Des évocations qui se veulent chambres d’échos et invitation à se plonger dans l’œuvre de ces rares, dont on trouve la biographie succincte et la bibliographie à la fin du volume. Car ce livre-catalogue ne se contente pas de proposer la galerie peinte de vingt-sept auteurs, morts. En effet Nicolas Rozier a demandé à des auteurs vivants, des poètes d’aujourd’hui, d’autres rares, dont les écrits sont en correspondance plus ou moins subtile ou secrète avec ceux de leurs frères, d’écrire un portrait qui accompagne chacune des peintures. Des duos où l’on retrouve Yves Buin, Pierre Dhainaut, Marie-Claire Bancquart, Patrick Kremer, José Galdo, Jean Yves Masson, Zéno Bianu, Jean-Yves Bériou, Charles Dobzynski, Olivier Penot-Lacassagne, Eric Brogniet et bien d’autres. C’est ainsi que Tombeau pour les rares compose un lieu de mémoire, propose un cadre à une sorte de lyrisme de la glace et du feu, de l’ombre et de la lumière. Un tombeau fleuri d’intensités aussi aveuglantes que cardinales. Richard Blin, Le Matricule des anges n°113, mai 2010 |

Catégories

Tous

|